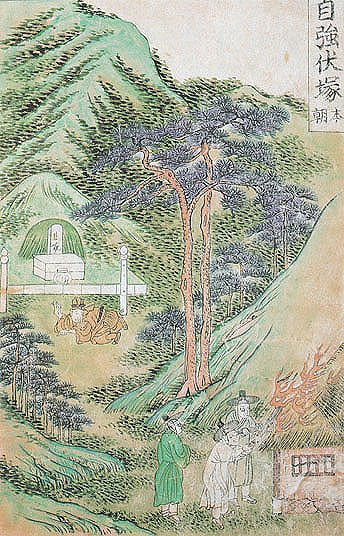

경계 초월한 경계인, 단원 김홍도 ◆ 자강복총自强伏塚(오륜행실도첩 중) | 1797 | 지본채색 | 22x15cm | 호암미술관 취화사醉畵士단원 김홍도는 1745년에태어나 1806년경까지 살았다. 조선 시대의 문예부흥기라고 일컫는 영조·정조 시대에 활동하였고, 순조 16년인 1816년어느 어름에 천식으로 고생하다 졸한 것으로 추정된다. 그의 조상은 하급무관이었으므로 신분상 사대부도 아니고 일반 서민도 아닌 ‘중인’이었다. 일찍이 그림 그리는 재주를 타고나서 일고여덟 살때부터 감식안으로 이름 높은 표암 강세황의 집을 드나들며 가르침을 받았다.

이 무렵은 강세황이 안산에 있는 처갓집에 장기간 머물러 있었던 때인데, 이때 서화를 배웠으니 그 또한 안산에서 유년기를 보낸 것으로 보인다. 이십세 무렵에는 이미 화명이 높아져 있었고 나라의화가인 도화서 화원이 되었다. 그런데 대부분의 화원이 규장각 소속이었음에도김홍도는 규장각 화원 명단에 들지 않았다. 김홍도는 임금님 직속화가인 대조화원으로 복속하였던 것이다.

단원이 그림 한 장을 낼 때마다 임금의 눈에 들었다는 조희룡의 『호산외사壺山外史』의 기록을 보더라도 그는 정조의 각별한 관심을 받았음에 틀림없다. 실지로 정조의 글을 모은 『홍재전서』에는 “김홍도는 그림에 교묘한 자로 그 이름을 안 지가 오래되었다. 30년 전에 초상을 그렸는데 이로부터 무릇 그림과 관련된 일은모두 홍도에게 주장하게 하였으니…”라고 적혀 있다. 김홍도는 이미 29세에 세수 80이던 영조 임금의 어진을 그리는 어용 화사의 후보로 뽑혀 변상벽이 그린 영조 어진을 모사하였다. 이때 세손의 초상화도그렸는데 훗날 이 세손이 정조 임금이 된다. 그는 영조의 어진을 모사한 공으로 동반에 들었고 37세에는 임금 어진의 초본을 그리는 어용御容 화사로 선택되어 당대 최고 화가로 인정받았다.

성군인 정조 임금은 매사에 소홀함이 없는 군주였다. 일개 화원의 그림까지도 세세히 살폈으며 태만한 화원과 그렇지 않은 화원을 구분하였다. 그 자신이 <파초도> 등을 남겼고 실지로 도장을 새겨 직접 사용할 정도로 예술에 대한 안목도 높았으니, 그의 눈에 드는 화원은 많지 않았을 것이다. 따라서 김홍도가 그림을 낼 때마다 정조의 눈에 들었다는 것은 김홍도가 시서화詩書畵를 두루 갖춘 뛰어난 화가였으며, 작품을 감상하고 요구하는 수요자의 기호를 정확히 파악하였음을 의미한다. 정조 임금의 높은 감식안을 만족시킬 정도였으니 그의 그림은 인기가 높았다. 김홍도는 또한 “풍채와 태도가 좋고 도량이 넓고 구애됨이 없어서 사람들이 신선중인神仙中人이라 하였다”는 기록으로 보아 잘 생긴 외모와 좋은 성격의 소유자였음을 알 수 있다. 술을 몹시 좋아하여 취중에도 그림을 그려 ‘취화사’라는 호를 갖고 있는 김홍도의 그림이 오늘날 제법 많은 수가 전하는 것은 바로 높은 수요가 있었던 때문이다.

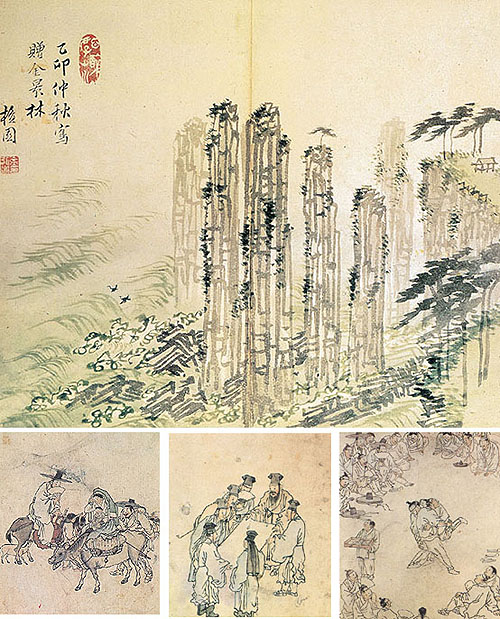

◆ 위 : 총석정叢石亭 | 1795 | 지본담채 | 23x27.7cm | 개인소장

◆ 아래 : 좌로부터 노중상봉(풍속서첩 중) | 그림감상(풍속서첩 중) | 씨름(풍속서첩 중) 어진에서 속화까지 오늘날 전하는 김홍도의 그림은 실로 영역을 한정할 수 없다. 산수화만 해도 이상적인 세계를 그리는 정형산수와 조선의 산수를 직접 둘러보고 그 감흥을 표현한 진경산수 등 많은 작품을 남겼다. 초상화는 사진이 없던 시절 기록화를 담당한 화원의 가장 큰 소명 중 하나였는데, 김홍도는영조와 정조 임금의 초상을 그리는 어진 화가였으니 초상의 영역에 대해서는 더 이상 말할 필요가 없을것이다. 역시 화원의 업무로서 자칫 유형화되어 딱딱해지기 쉬운 각종 행사 장면을 기록한 의궤의 그림이나 행렬 그림에서도 작가의 감정이 드러나는 듯한 다채로운 인간의 모습을 묘사하였다. 무엇보다 뛰어난 전달력은 동물과 새를 그리는 영모도에서 금방이라도 나뭇가지 위로 날아오를 듯한 매나 유유히 헤엄치는 오리 그림에서도 확인된다. 선인들의 이야기를 그린 고사인물도, 신선들의 세계나 불교의 내용을 담은 도석화道釋畵, 용주화 후불벽의 그림 같은 불화도 남기고 있지만 그의 풍속화첩에 수록된 속화만큼 흥미로운 것도 없다.

단원도 학식과 인품이 훌륭했던 명나라의 이유방을 존경하여 ‘단원’이라는 이유방의 호를 자신의 호로 삼았다. 중인의 신분으로 사대부의 지식을 갖추고 사대부의 생활을 하였던 그는 연거푸 3년이나 흉작을 맞은 연풍 지역에서 자기 먹을 곡식으로 죽을 끓여 나누어서 백성들이 굶주려 죽지 않게 하였다. 하지만 정조 19년(1795)년에는 홍대협이 직접 보지는 못했지만 들은 바에 의하면 정령政令이 해괴하다고 왕에게 보고하여 결국 김홍도는 5년 만에 연풍 현감직에서 해임되고 말았다. 관리로서 백성 구휼에 힘을 다하였지만 결국 의금부에 압송되었다가 열흘 만에 풀려났다.

김홍도는 사대부만이 할 수 있는 매사냥을 하였다거나, 사대부 의식이 생겨 미움을 받았다는 견해도 있다. 화원으로서 최고직이라 할 수 있는 종6품 그것도 행정직에 제수되었으나 여전히 중인의 신분으로 사대부 흉내를 냈다는 것이다. 그것이 사실이건 아니건 김홍도는 행정직도 아닌 것이 관리이며, 사인도아닌 것이 사인의 자리를 차지한 인물로 여겨졌을 것이다. 신분과 직업의 경계에서 결국 김홍도는 그림을 그리는 본연의 업무로 돌아왔다.

그의 나이 60, 순조 때인 1804년에는 임금의 대조화원이었던 그는 규장각 화원으로 복명하였다. 말년에는 생활이 어려워 소금장수 김한태에게 도움을 받았다는 말도 전해진다. 정조 임금의 붕어로 정국이 변하였기 때문이다. 하지만 김한태는 소규모 소금 장사치가 아닌 한양 제일가는 갑부로서 중인의 역관 출신이었다. 이른바 후원자였던 것이다. 김홍도는 부유하였던 장년과 달리 말년에는 건강을 잃어 천식에 시달렸으며 경제적으로도 어려워졌다. 그가 눈을 감았을 어름이라 여겨지는 1806년에 그린 <추성부도>는 자연에 비해 인생의 덧없음을 표현한 구양수의 글을 채택하고 있어서 인생을 달관한 김홍도의 경지를 전한다.

화가의 시선 그의 나이 51세에 그린 <총석정>은 연풍 현감에서 돌아온 직후 그린 것이다. 중국 비단에첩으로 되어 있으며 김경림의 주문으로 그린 것이다. 우르릉 탕탕 바닷물이 돌며 부딪치는 총석정 전면의 바위는 짙은 먹을 앞으로 튀어나온 듯이 그렸는데, 후면의 바위는 안개 뒤에 선 듯 흐릿하게 담묵으로 처리하여 공간감이 물씬 풍기도록 그렸다. 좌측 하단에 흰 물거품 위로 검은 새 두 마리가 날아오르는 장면을 그려넣어 더욱 현실감을 북돋우며 깊은 공간감을 보여 주고 있다. 전통적인 정형산수를 제외하고는 김홍도의 진경산수나 풍속화의 화면은 사진처럼 클로즈업되는 강력한 주제의 부각과 과감한 배경 생략에 따른 확대된 공간을 표현하고 있다.

일반적으로 알려진 풍속화보다 산수와 도석인물에서 김홍도의 화가적 기량은 더욱 빛난다. 그럼에도 사람들이 풍속화에 더 많은 관심을 보이는 것은 그림에서 당시의 생활상을 볼 수 있을 뿐 아니라 고금동서의 객관화된 인간사를 볼 수 있기 때문이다. 이는 임금의 용안을 그리던 화사가 등짐 진 보부상에 이르기까지 작품의 대상으로 삼은, 화가 자신의 인간의 본질에 대해 깊은 관심에 기인한 것이기도 하다.

예를 들어 효행을 그림으로 나타낸 『오륜행실도첩』에는 김자강이 시묘살이를 지나치게 하자 여막을 불태운 처가 식구들이 그려져 있는데 여막에 불을 지르는 세 남자의 얼굴에는 자강의 절망적인 얼굴과는 대조적인 희열이 표현되어 있다.

『단원풍속화첩』의 <씨름>은 둥글게 모여 앉은 구경꾼들 가운데에서 두 장정이 씨름을 하고 있는데 주변부 인물의 감정이 세세히 표현되어 보는 즐거움을 더해주는 작품이다. 그런데 경기에 집중한 관람객 가운데 유독 이 장면을 객관적으로 바라보는 듯한 시선을 찾아낼 수 있다. 화면의 좌측 상단의 갓을 쓰고 앉은 인물이다. 오른손으로 부채를 들어 두 눈만 빼꼼히 드러나 보이는 인물은 같은 풍속화첩의 <그림감상>에서도 찾을 수 있다. 유건을 쓴 이들이 둘러서서 그림을 감상하고 있는데 좌측 상단의 한 인물이 부채를 들어 얼굴을 가리고 두 눈만 빼꼼히 들어 그림을 보고 있는 것이다. 물론 이는 그림을 보는 중 침이 튀지 않도록 배려한다는 취지로 이해할 수 있겠다. 하지만 나귀를 타고 시동을 데리고 여행 중인 듯이 보이는 선비가 길에서 아이들을 데리고 나들이하는 두 부부와 만나자 여인 앞에서 부채로 얼굴을 반쯤 가린 낯선 부녀자 앞에서 얼굴을 가리는 예를 갖춘 장면인 <노중상봉>의 인물과 심리적 공통점을 볼 수 있다.

◆ 그동안 내레이션적 구조로 장면을 전달하던 화가가 전면에 나서서 상황을 전언하는 셈이니, 부채로 얼굴을 가린 것이 아니라 화면에 자신을 드러낸 셈이다. 즉 은폐가 아닌 등장인 셈이다. 눈앞에 펼쳐진 사태를 매우 궁금해하지만 어느 정도 거리를 갖고 관찰자로 나타나는 인물은 얼굴을 반쯤 가린 상태이다. 하지만 그가 이 사건을 목도한 것임을 분명히 하고 있는데 두 눈이 그림을 감상하는 이에게 드러나 있기 때문이다. 그동안 내레이션적 구조로 장면을 전달하던 화가가 전면에 나서서 상황을 전언하는 셈이니, 부채로 얼굴을 가린 것이 아니라 화면에 자신을 드러낸 셈이다. 즉 은폐가 아닌 등장인 셈이다. 그 생생한 사건의 현장에 화가는 있었고, 200년이 지난 오늘날 생중계를 보는 듯한 착각이 드는 것은 바로 화가의 이러한 시선이 있었기에 가능한 것이다.

▶

조은정│미술평론가 겸 미술사학자. 1962년에 서울에서 태어났으며, 이화여대 서양화과 및 동 대학원에서 미술사학과를 마치고 박사과정을 수료했다. 아르꼬스모미술관 학예사를 거쳐 대원사 기획실장, 한국근대미술사학회 간사로 활동했고 제2회 구상조각회 조각평론상을 수상했다. 저서로 『한국 조각미의 발견』, 『비평으로 본 한국미술』(공저) 등이 있으며 현재 한남대학교 겸임교수로 재직하고 있다.

- 출처 : 기전문화예술 2005년 7ㆍ8월호