편집부

네 개의 景群 꿰는 독특한 구도 … 道家적 사상의 뿌리 구현

한국의 산수화 가운데 쌍벽을 이루는 인물은 안견과 정선으로, 각각 조선 전기와 후기를 대표한다. 특히 안견의 ‘몽유도원도’는 시·서·화의 어우러짐과 독자적 화풍의 확립으로 걸작으로 평가받는다. 회화사 연구자 중 안휘준 교수는 ‘몽유도원도’를 최고로, 홍선표 교수는 ‘인왕제색도’를 최고의 산수화로 평가하는데, 이번 호에서는 ‘인왕제색도’에 이어 안휘준 교수가 ‘몽유도원도’의 뛰어난 점을 짚어보았다. / 편집자주

※ 몽유도원도 이미지는 첨부파일 참조

우리나라 역사상 가장 대표적인 화가 세 명만 꼽으라고 하면 신라의 率居, 고려의 李寧, 조선왕조의 安堅을 들 수 있을 것이다. 이들 三大家 중에서 유일하게 작품이 남아있는 인물이 안견이고 또 그를 대표하는 단 하나의 眞作이 ‘몽유도원도’이다. 따라서 ‘몽유도원도’가 지닌 역사적 의의와 회화사적 가치는 말할 수 없이 크다고 하겠다.

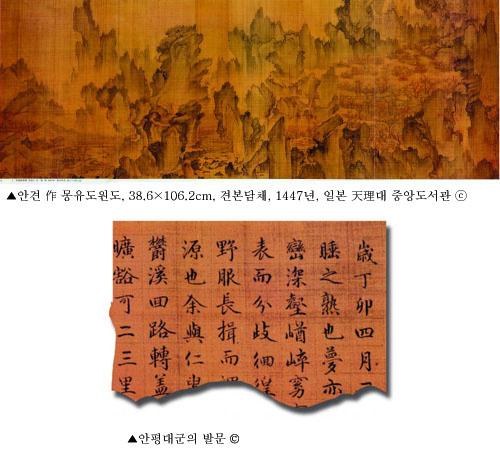

첫째로 ‘몽유도원도’는 詩·書·畵의 세 가지 예술이 어우러진 일종의 종합적 미술이며 우리나라 회화사상 최고의 기념비적인 걸작품이라는 점을 꼽지 않을 수 없다. 잘 알려져 있는 바와 같이 이 작품은 안견이 1447년 4월 20일(음력)에 안평대군의 요청을 받아 그리기 시작해 3일 만에 완성한 그림으로 여기에는 안평대군의 제찬과 제시, 신숙주, 이개, 하연, 송처관, 김담, 고득종, 강석덕, 정인지, 박연, 김종서, 이적, 최항, 박팽년, 윤자운, 이예, 이현로, 서거정, 성삼문, 김수온, 천봉(만우), 최수 등 21명의 당대 명사들의 시문이 각기 자필로 쓰여져 있다. 즉 안견의 그림, 안평대군의 글씨, 20여명의 대표적 문인들의 시문과 글씨가 함께 담겨져 있는 것이다. 안견은 당대 최고의 산수화가이고 안평대군은 중국에까지 필명을 날리던 그 시대 제일의 서예가였으며 찬시를 쓴 21명의 인물들 역시 대부분 일급의 명사들이다. 그 시대 시·서·화의 최고봉들이 어깨를 견주듯 참여해 만들어낸 작품인 것이다. 이러한 예를 현재 남아있는 우리나라의 문화재들 중에서 달리 찾아볼 수가 없다.

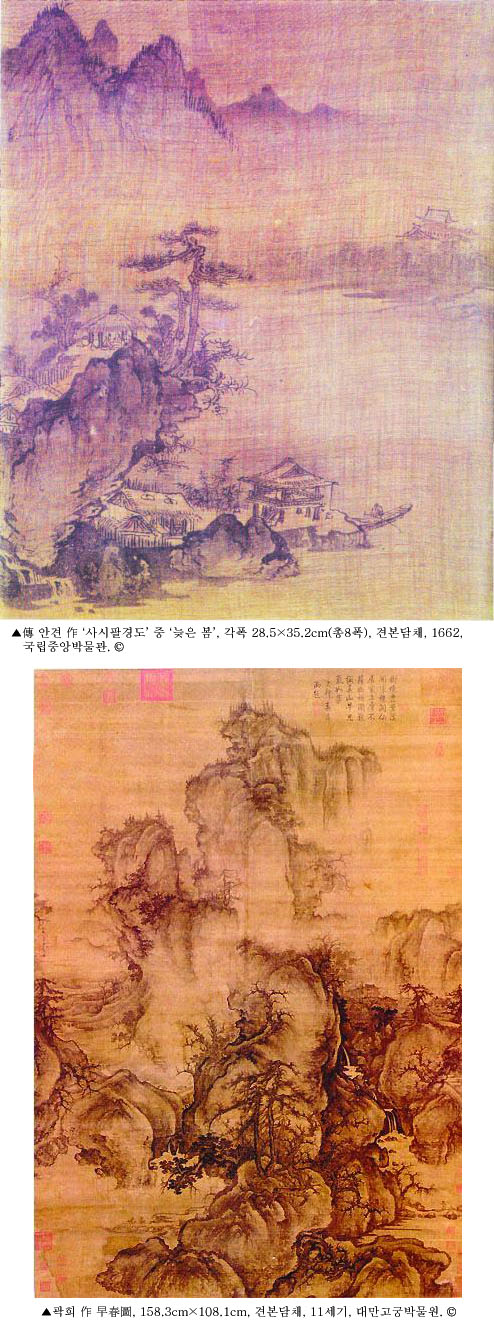

둘째로 ‘몽유도원도’는 앞에서도 언급했듯이 안견의 유일한 진작이며 우리나라 최고의 산수화라는 점이다. 안견은 수많은 작품을 남겼음이 이런저런 기록들에 의해 확인되나 현존하는 진작은 ‘몽유도원도’ 뿐이다. 안견이 평생의 정력을 다해 그렸다는 ‘靑山白雲圖’도, 안평대군이 젊은 시절에 모았던 30여점의 작품들도 모두 없어지고 전해지지 않는다. 오직 몇 점의 傳稱作들이 알려져 있으나 진작으로 보기 어렵다. 그것들 대부분이 안견보다 후대의 것이거나 다른 사람의 것으로 추정된다. 국립중앙박물관의 ‘四時八景圖’가 화풍이나 제작연대로 보아 비교적 안견의 산수화풍에 핍진하여 크게 참고가 될 뿐이다.

셋째로 ‘몽유도원도’는 그것을 낳은 세종대 문화와 예술의 경향을 다른 어느 예술작품보다도 잘 드러낸다는 점을 간과할 수 없다. 특히 도가적 측면과 고전주의적 성향이 주목된다. 그림에 곁들여진 안평대군의 글에서도 간취되듯이 ‘몽유도원도’는 도연명의 ‘桃花源記’에 그 사상적 토대를 두어 도가적 이상향의 세계를 담고 있다. 국초부터 강력한 억불숭유 정책을 펼치던 당시의 상황을 염두에 두면 이는 극히 이례적인 일이다. 국가의 통치와 국민의 통합을 위해 강성의 성리학적 숭유정책이 질서정연한 지배이념으로 확립되었던 그 시대의 물밑으로는 개인적 사유의 자유로움을 중시하는 도가사상이 단단히 뿌리를 내리고 있었음을 보여준다. 즉 표면적으로는 성리학적 통치이념과 도덕규범에 집단적으로 매여 살면서 내면적으로는 그것으로부터 탈피하여 개인적이고 자유분방한 사유의 세계를 추구하고 노니는 이중적 측면이 병립하였던 것이다. 억불숭유정책이 끈덕지게 영향을 미치던 유교적 조선시대 내내 도가적 측면이 강한 산수화가 가장 발달했던 것은 이러한 배경 하에서 이해된다. ‘몽유도원도’는 그 대표적 구현체인 것이다. 이와 함께 인간이나 동물보다 자연을 경외로운 생명체로 보아 크고 장엄하게 그리는 중국 五代말부터 북송의 초기에 걸쳐 유행했던 巨碑派的 경향이 엿보이는 것은 세종대의 문화를 지배하던 고전주의적 경향을 배경에 깔고 있었기 때문이라 하겠다.

넷째로 무엇보다도 ‘몽유도원도’를 값지게 하는 것은 이 작품 자체가 보여주는 화풍상의 특징이라 하겠다. 우선 구성과 구도가 특이하다. 현실세계의 야산과 도원의 세계로 이어지는 바위산이 갈라지는 왼쪽 하단부에서 이야기가 시작되어 오른쪽 상단부로 가상의 대각선을 따라 전개되는 구성은 한·중·일 삼국의 회화를 통털어 유일하다. 통상적으로는 오른쪽으로부터 왼편으로 횡적인 전개를 보여주는 것이 관례이다. 또한 왼편으로부터 오른편 쪽으로 평상세계, 도원의 바깥 입구부분, 도원의 안쪽 입구, 널찍한 도원 등 4개 부분이 따로따로 떨어진 듯 이어져 있는 점도 독특하다. 왼쪽 하단부에서 시작해 오른쪽 상단부에서 절정을 이루는 대각선적 전개가 개별적으로 분리된 듯한 네 개의 景群을 꿰어주고 있는 것이다. 즉 유기적 연결보다는 시각적 연계가 화면 전체를 조화롭게 이어주고 있음이 괄목할만하다. 高遠, 平遠, 深遠의 3원이 높은 산, 넓은 도원, 깊숙한 골짜기 등에 갖추어져 있음도 엿보인다.

‘몽유도원도’의 네 개 경군들 중에서 가장 중요한 부분은 오른편의 도원임에 틀림없다. 본래 도잠의 ‘도화원기’에 적혀 있는 도원은 사방이 산으로 둘러싸여 있으면서도 넓은 곳인데, 일정한 화면에 이를 효율적으로 표현하는 것은 결코 쉬운 일이 아니다. 사방을 산으로 둘러쌀 경우 내부 공간이 협소하게 보이고, 반대로 내부 공간을 넓게 표현할 경우 사방의 산이 작아 보이기 십상이기 때문이다. 그런데 안견은 이 두 가지 조건을 아주 효율적으로 충족시켰다. 도원을 비탈져 보이게 표현하고, 눈이 제일 먼저 닿게 되는 근경의 산들의 높이를 대폭 낮추거나 틔워서 광활한 시각적 효과를 높인 점이 그 해결방안으로 돋보인다. 안견의 창의성과 명석함이 드러나는 표현이기도 하다.

얹히고 받힌 기이한 형태의 암산들과 그것들이 자아내는 환상적인 분위기, 오른쪽 상단에 고드름처럼 매어달린 바위들이 시사하는 方壺와도 같은 도가적 신선세계로서의 도원의 모습, 특정한 준법을 구사함이 없이 붓을 잇대어 담묵으로만 표현한 바위와 산들이 드러내는 담백한 수묵화의 전형적 양상, 담묵의 수묵화적 표현과 대조를 보이는 청색, 녹색, 홍색, 금분이 어우러진 아름다운 복사꽃들과 그것들 주변에 감도는 아득한 煙雲 등도 간과할 수 없는 특징들이다. 특히 복사꽃은 확대경으로 보면 표현의 정확함과 섬세함, 색채와 분위기의 영롱함에서 감탄을 자아낸다.

총체적으로 보면, ‘몽유도원도’는 실재하는 實景을 그린 실경산수화나 진경산수화가 아니라, 안평대군이 꿈에서 본 도원의 모습을 듣고 상상해서 그린 상상화 또는 일종의 이념산수화라고 할 수 있다. 화풍 상으로는 북송대에 형성된 郭熙派 화풍의 영향을 수용하여 창출된 것으로 흔히 얘기하는 北宗畵로 분류될 수 있을 것이다.

이러한 점에서 조선 초기 안견의 이 ‘몽유도원도’는 조선후기 겸재 정선의 ‘인왕제색도’와 잘 대비된다. 먼저 안견이 조선 초기를 상징하고 정선은 조선후기를 대표하는 거장이며, 그들이 그린 ‘몽유도원도’와 ‘인왕제색도’는 그 두 거장들을 대표한다고 볼 수 있다. ‘몽유도원도’가 북종화를 바탕으로 한 도가적·이념적 산수화의 세계를 구현한 반면에 ‘인왕제색도는 남종화풍을 수용하여 특정한 勝景인 서울의 인왕산의 모습을 사실적으로 표현한 진경산수화의 진면목을 보여준다. 뜻을 담아 그리는 寫意畵와 자연경관 등 사물의 형태를 그려내는 사실화의 세계가 대비되어 보이기도 한다. 그러나 안견의 ‘몽유도원도’에서도 왼편에 보이는 중부지방 특유의 야산의 모습에서처럼 사실적이고 실경적인 요소가 엿보이고 정선의 ‘인왕제색도’에서도 비실경적이고 이념적인 남종화의 측면이 엿보이는 것은 흥미롭고 참고할만하다. 두 가지 회화세계는 전체적으로는 달라도 부분적으로는 겹치는 바가 있음을 잘 보여준다.

/ 안휘준 (명지대 석좌교수ㆍ미술사)

※ 필자는 서울대 교수를 역임했고, 현재 문화재위원장을 맡고 있다. 저서로 '한국회화사 연구'등을 펴냈다.

출처-교수신문 6.26

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒

中·日 산수화와의 비교

郭熙 영향 받은 안견 독자적 화풍 창출

日 슈우분에 영향 끼쳐 조선왕조의 역대 화가들 중에서 안견만큼 국내적·국제적으로 다대한 영향을 미쳤던 인물은 없다. 그의 화풍이 조선 초기(1392~약 1550년)의 화단을 지배했을 뿐만 아니라 조선 중기(약 1550~약 1700년)까지도 끈덕지게 영향을 미쳤음은 잘 알려져 있다. 조선 초기의 계회도를 비롯한 각종 기록화들의 산수배경은 물론 중기의 대표적 화가 들인 김시, 이징, 김명국 등 여러 화가들의 작품들에 안견을 조종으로 하는 안견파 화풍이 새로운 浙派系 화풍과 함께 두드러지게 드러난다는 점에서도 안견이 미친 영향의 심도와 강도를 엿볼 수 있다.

이러한 국내 화단에서의 영향 이상으로 안견을 돋보이게 하는 것은 그의 국제성이다. 조선왕조 시대의 화가들 중에서 안견만큼 국제성이 강했던 화가는 없다. 그는 ‘몽유도원도’의 산이나 바위 표면의 묘사에서 엿볼 수 있듯이 중국 북송대의 대표적 화원이었던 곽희의 화풍을 수용하여 자신의 화풍을 창출했을 뿐만 아니라, 일본 무로마치 시대의 수묵화에 큰 영향을 미쳤던 인물이다. 안견 화풍의 독자성과 국제성은 그의 전칭 작품인 국립중앙박물관 소장의 ‘四時八景圖’ 중의 일부 작품과 중국 북송대 곽희의 대표작인 ‘早春圖’ 및 일본 무로마치 시대 최고의 산수화가였던 슈우분의 필로 전해지는 ‘竹齋讀書圖’와의 비교를 통해 쉽게 드러난다.

우선 15세기 안견의 전칭작품 ‘사시팔경도’ 중의 ‘늦은 봄’(晩春)과 북송의 곽희가 그린 1072년의 ‘조춘도’를 비교해보면 구도와 구성, 공간의 표현 등에서 현저한 차이가 드러난다. 곽희의 ‘조춘도’는 화면의 중심축을 따라 산들이 근경에서 시작해 원경의 산정에 이르기까지 지그재그 식으로 꿈틀대면서 물러나며 높아진다. 유기적 연결성이 두드러진 합리적 구성이다. 대체로 중심축을 경계로 하여 좌우대칭적인 안정된 구성을 보여준다.

반면에 안견 전칭의 ‘늦은 봄’ 장면에서는 중심축을 기준으로 해서 보면 왼편 종반부에 치우쳐 있는 이른바 偏頗구도를 지니고 있음을 알 수 있다. 景群들이 여기저기 흩어져 있어서 유기적 연결성을 찾아볼 수 없다. 그 대신에 근경의 왼편에 45도 각도로 솟아오른 언덕과 그 위에 서있는 쌍송이 경군들을 시각적으로 연결하듯 조화를 이루고 있음이 엿보인다. 또한 경군들 사이에는 넓은 수면과 넓게 깔린 연운이 자리잡고 있어서 확산된 공간이 두드러져 보인다.

이러한 편파구도, 흩어진 경군들의 유기적 분산과 시각적 조화, 확대지향적인 공간의 설정 등은 안견이 모델로 삼았을 곽희의 작품들에서는 전혀 보이지 않는다. 공간의 표현은 남송대의 馬夏派 화풍과 더 유관해 보인다. 안견이 여러 대가들의 화풍을 절충하여 自成一家 했다는 옛 기록이 그르지 않은 것임을 느끼게 한다.

‘몽유도원도’와 ‘사시팔경도’에 보이는 이러한 안견 화풍의 특징은 1423년에 일본 사절단을 따라서 내조했다가 이듬해에 돌아간 일본의 대가 슈우분(周文)에 의해 수용되어 그 나라 회화에 영향을 미치기도 했다.

이 점은 안견 전칭의 ‘늦은 봄’과 슈우분 전칭의 ‘죽재독서도’를 비교해보면 쉽게 드러난다. 두 작품들에서 공통적으로 보이는 편파구도, 근경의 언덕과 쌍송 모티프, 경군들 사이의 넓은 공간은 안견과 슈우분 회화의 불가분의 관계를 말해준다. 안견의 영향은 슈우분의 손을 거쳐 가쿠오(岳翁)에게까지 전해졌다. / 안휘준

/ 안휘준 (명지대 석좌교수ㆍ미술사)

출처-교수신문 6.26

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒

몽유도원도의 '전래와 현황'

몽유도원도가 현재의 상태대로, 上·下 2개의 두루마리로 표구된 것은 1947년 동경의 龍泉堂의 마유야마 씨 손에 들어간 직후다.

몽유도원도가 처음에 어떻게 일본으로 건너가게 되었는지 그 정확한 이유는 밝혀지지 않고 있으나, 1947년 동경 龍泉堂의 마유야마 씨가 구입한 것은 분명하다. 당시 몽유도원도 그림은 扁額으로 돼있었고, 詩文들은 별도의 기다란 두루마리로 혼잡하게 흐트러져 높게 포개져 있었다고 한다.

마유야마 씨는 이를 泥懇의 표구사인 原氏에게 의뢰해 지금처럼 上·下 두 개의 두루마리로 표구했다고 한다. 이 두루마리들의 크기는, 각권 모두 높이가 같은 41cm인 반면, 길이는 상권이 8.57m, 하권이 11.12m로 총 연장길이는 19.69m나 되는 長幅이다. 이 두루마리의 바깥은 녹색바탕에 寶相唐草文이 있는 비단으로 되어 있고, 안쪽에는 첫머리에 ‘夢遊桃源圖’라고 씌어진 38.6×6cm의 題簽이 붙어있다.

그 다음에는 폭 25cm의 푸른색 비단 바탕에 6行의 朱書가 쓰여 있다 .이 주서는 安平大君이 1450년, 즉 몽유도원도가 완성된 후 3년 뒤에 쓴 것으로 題簽의 서체와 일치한다. 따라서 王羲之의 행서체를 연상시키는 ‘몽유도원도’라는 발군의 글씨도 틀림없이 안평대군의 것으로 추정되고 있다.

안평대군의 발문에 이어 상권에는 ① 申叔舟 ②李塏 ③河演 ④宋處寬 ⑤金淡 ⑥高得宗 ⑦姜碩德 ⑧鄭麟趾 ⑨朴堧의 시가 실려 있고, 하권에는 ⑩金宗瑞 ⑪李赤 ⑫崔恒 ⑬朴彭年 ⑭尹子雲 ⑮李芮 16 李賢老 17 徐居正 18 成三問 19 金守溫 20 千峯(卍雨) 21 崔脩의 찬시가 적혀 있다.

/ 이은혜 기자

출처-교수신문 6.26

FAMILY SITE

copyright © 2012 KIM DALJIN ART RESEARCH AND CONSULTING. All Rights reserved

이 페이지는 서울아트가이드에서 제공됩니다. This page provided by Seoul Art Guide.

다음 브라우져 에서 최적화 되어있습니다. This page optimized for these browsers. over IE 8, Chrome, FireFox, Safari