이강근

자연과 건축의 遠近…절묘한 儒家의 상징

※ 이미지는 첨부파일 참조

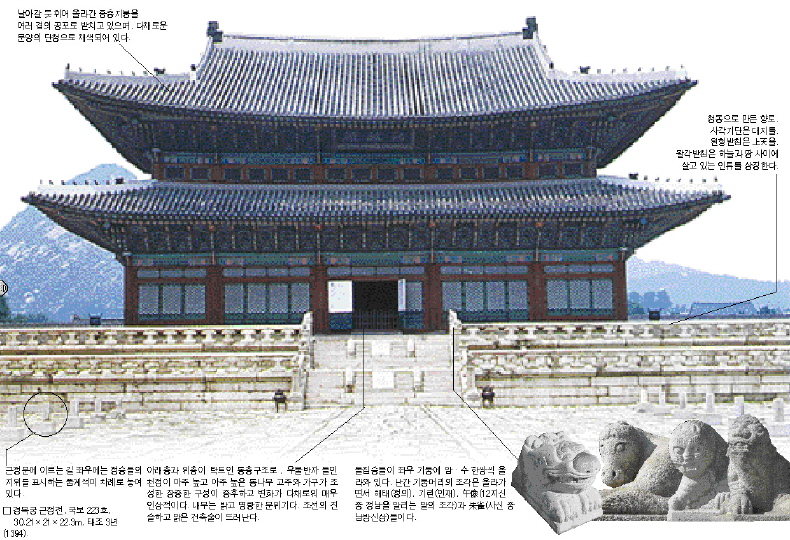

▲ 경복궁 근정전, 국보223호, 30.21×21×22.3m, 태조3년(1394)

현재 남아있는 궁궐은 대부분 중앙집권체제였던 조선시대의 유산으로 서울에 집중돼있다. 그 중에서도 正宮인 경복궁, 이궁과 별궁인 창덕궁·창경궁·덕수궁·경희궁을 흔히 5대 궁이라 부르는데, 개체건물로 따져보았을 때 전문가들은 경복궁의 근정전과 경회루를 ‘최고의 궁궐건축’으로 꼽는다. 이번호에서는 근정전에 대해 짚어보고, 다음호에 경회루를 다루기로 한다.

19세기 중반에 편찬·간행된 궁궐지의 편자는 勤政殿의 역할과 품격을 ‘受朝賀正殿’이라는 말로 간단명료하게 정의하고 있다. 왕이 입궐한 신하로부터 朝會와 賀禮를 받는 것이 근정전의 대표적인 구실이며, 위계와 품격은 경복궁의 정전에 해당된다는 것이다.

근정전에서는 왕이 새해의 政令을 반포하거나 대비마마께 하례를 올렸는가 하면, 禪位를 한 경우 즉위식을 거행하는 장소였다. 창건 직후인 태조 때에는 고려의 유풍을 이어 승려를 모아 법회를 열기도 한 종교적인 공간이기도 하였다. 근정전 전면 좌우에 있는 鼎 모양 향로는 향을 피워 왕이 조회에 참석하려고 편전에서 여를 타고 정전으로 출발하였음을 전달하는 통신수단이었다.

근정전은 몸채를 꽃살문으로 장식하고, 날아갈 듯 휘어 올라간 중층 지붕을 여러 겹의 공포로 받치면서, 다채로운 문양의 단청으로 채색된 채 난간과 장식으로 치장된 2중의 높은 돌기단에 세워져 있다. 근정문에 서서 바라본 근정전의 위용은 뒤쪽의 백악산과 왼쪽의 인왕산의 웅장한 산세로 인하여 장엄함마저 얻고 있다.

두 산의 풍수적 의의는 익히 언급되어 온 것이지만, 시각적 의의도 자못 크다는 것을 새삼 깨닫게 된다. 특히 백악산 정상부 오른쪽 산마루의 하강곡선이 근정전 2층의 처마선과 평행을 이루는 모습에서는 당시의 건축술에 경외감을 표할 수밖에 없다. 근정전과 주변 경관의 조화라는 큰 국면은 자연의 축과 건축의 축이 상생의 개념으로 만나고 있기에 성취된 것이다.

위계질서가 반영된 중층 공간

九重궁궐이라는 표현은 宮禁 내부의 비밀스러운 중층 구조를 적절하게 암시한 말이지만, 궁궐 전체는 사실 前朝後寢의 내외 2중 구조 또는 외조-치조-연조의 3중 구조로 이루어져 있다. 궁궐 뒤 안쪽에는 침전, 후궁, 후원 등 생활의 장이, 궁궐 앞 바깥쪽에는 정전과 편전 등 조정이라는 정치의 장이 차례로 배치된다. 여기서 정전-편전-침전 등 3개 영역은 연속된 回 자형 건물로 표현되는데, 근정전 殿庭을 滿朝百官이 조회와 하례를 바치기에 적합하도록 깊이 있는 공간으로 마련한 반면, 회의나 경연 등 실내 활동이 주로 이루어지는 便殿 영역은 전정을 획기적으로 줄인 대신 思政殿·萬春殿·千秋殿 등 三殿을 병렬 배치하면서 행각의 폭은 조금만 좁혀 놓았다. 세 영역의 건물이 기능과 위계에 따라 넓이, 높이, 공간, 색채, 장식 등 모든 면에서 조화로운 구성을 성취했는지가 궁궐건축가의 수준을 평가하는 잣대이다. 세부에 충실하면서도 전체를 아우르는 능력이 뛰어난 궁궐건축가의 기량을 우리는 근정전에서 만날 수 있다.

근정전과 조정은 回자 모양 건물에 힘입어 독립된 영역을 확보함으로써, 왕권의 권위와 신성성을 웅변하는 공간으로 형성된다. 폭이 2칸으로 複廊 형식인 이 回자 모양 건물은 남쪽은 통로용 월랑, 동쪽은 1층에 관광청, 양미고, 서방색 등의 기관이 들어 있고 2층은 융문루와 창고인 동행각, 서쪽은 내삼청, 예문관, 향실 등이 자리하고 2층은 융무루와 창고인 서행각으로 구성되어 있다.

반면 근정전 뒤 북행각은 정전 영역과 편전 영역을 나누는 경계로서 사정전 쪽으로 열려 있는 內帑庫이다. 回자 모양 건물은 융문루, 융무루의 이름에서처럼 文武의 융성함을 기리면서 왕의 정치를 가까이에서 보좌하는 시설로 활용되었다.

근정전의 내부 특징과 상징들

이제 근정전 안팎을 중심에서 주변부로 이동하면서 살펴보자. 내부를 들여다보면 중심부에서 멀리 뒤쪽으로, 보좌와 천개로 구성된 당가 안에 곡병과 일월오봉병을 배경으로 하여 놓여 있는 용상이 눈에 띈다. 보좌 사방에 설치된 계단 가운데 뒤쪽 계단은 임금이 편전에서 정전으로 납실 때 건물 뒤 가운데 문으로 들어와서 보좌에 오를 수 있게끔 마련된 계단이다. 寶蓋 천장과 건물 천장의 중심부에 저마다 새겨진 七爪龍은 일월오봉병에 표현된 天地와 함께 근정전이 ‘하늘의 명을 받아 다스리는 자’의 공간임을 드러내 주고 있다. 오로지 기단 남쪽 계단에만은 용이 아닌 봉황을 새긴 이유는 무엇인가. 중국 사신을 의식한 이중 암호체계의 일부로 해석될 여지가 있다.

근정전의 내부는 종교건축인 重層 佛殿(17세기 초 법주사 대웅보전, 18세기 초 화엄사 각황전)보다 훨씬 밝다(왜 이렇게 했을까). 1층과 2층 아무데도 벽을 두지 않고 창호를 사방에 설치하였기 때문이다. 창호지를 투과해 들어 온 은은한 빛은 5칸×5칸 규모의 전돌 바닥에 반사되어 어좌와 용상은 물론 1·2층 천장부의 공포와 단청 나아가 2층 천장의 칠조룡까지 환하게 밝혀 준다. 구름처럼 피어올라간 첨차, 1·2층 천정 둘레의 간략한 雲宮形 천개, 안쪽 높은 기둥과 창방을 장식한 넝쿨무늬 조각판, 2층 천정 소란반자의 단청 무늬 등도 세부까지 눈에 띌 정도이다. 내부 첨차의 구름모양조각은 외부 첨차의 가늘고 길게 뻗어 부드럽게 휘어 올라간 모습과 더불어 19세기 후반기의 양식적 특징을 보여 준다. 15세기 초의 숭례문이나 17세기 초의 창덕궁 돈화문, 창경궁 홍화문과 명정전에서는 볼 수 없는 그러한 모습은 18세기 말의 화성 팔달문이나 19세기 초의 창덕궁 인정전에서 이미 싹을 틔운 것인데, 이후로 더욱 가늘어진 채 힘없이 뻗어나간 모습으로 진전되어 흥인지문이나 기념비각에서도 표현되었다.

근정전은 가장 빈번하게 조선왕조의 통치행위가 이루어졌던 경복궁의 정전이었므로, 품격이 한 단계 낮은 離宮의 정전(경희궁 숭정전, 창경궁 명정전)이 1층인 반면, 창덕궁 인정전과 함께 보다 높은 격식으로 높다란 돌기단 위에 2층으로 지어졌다. 근정전에는 인정전에 없는 돌난간과 돌짐승 조각이 특별한 상징성을 머금은 채 배치되었다. 난간 기둥의 방위에 맞추어 배열된 四神과 십이지 조각은 정전 둘레에 배치된 채 땅의 방위와 하늘의 시간을 주재하는 왕의 권력을 상징한 것으로 해석할 수 있다. 편전(만춘전과 천추전)과 동서 성문(건춘문과 영추문)에 春秋를 배당하여 명명한 것도 자연의 순환적 질서에 순응하여 올바른 정치를 펴야 하는 곳이 왕궁이라는 天命觀을 왕으로 하여금 늘 명심하게 하려는 유가적 관인계층의 의식이 반영된 것이다.

경회루(33.7×28.2×21.5m)는 근정전 서행각 밖, 편전 영역 서쪽에 있다. 연못의 규모는 근정전 행각 영역과 비슷하며, 건물의 규모는 근정전(30.21×21×22.3m)보다 높이는 약간 작지만 면적이 훨씬 더 크다. 方池 동쪽 물가에 쌓은 사각형 臺 위에 세운 2층 건물이다. 오늘날과는 달리 못 둘레에 담장을 쌓아 독립된 영역으로 구성했었다. 정면 7칸, 측면 5칸 형식의 평면, 1층 부분의 長礎石 형식 돌기둥, 왕이 주재하는 잔치에 맞게 세 부분으로 분할된 2층 누마루 바닥 등이 이 건물의 특징이다. 몸채에 비해 지나치게 장대한 지붕은 미관상 문제점으로 지적되어 왔으나, 암벽이 두드러진 인왕산을 배경으로 하여 바라보면 육중한 지붕은 자연과 건물의 절묘한 조화에서 오는 아름다움을 느끼게 한다. 河崙이 “慶會란 임금과 신하가 덕으로써 서로 만난 것을 말한다…태조는 나라 얻는 근본을 勤政으로 하였다면, 전하는 경회를 근정의 근본으로 하여 前代에서 폈던 정사를 이어 힘쓰니, 창업과 계승 모두 참으로 훌륭하지 않은가. 단연코 三代의 경회와 정사를 이루어 영세토록 전하고 무궁한 景福을 누릴 것을 알리라”라고 읊은 ‘경회루기’에서 경회루와 근정전의 역할을 분명히 인식할 수 있다.

/ 이강근 (경주대·미술사)

※ 필자는 동국대에서 ‘17세기 불전의 장엄에 관한 연구’로 박사학위를 받았다. ‘경복궁’, ‘한국의 궁궐’ 등의 저서가 있다.

※ 출처-교수신문 2006.10.30

FAMILY SITE

copyright © 2012 KIM DALJIN ART RESEARCH AND CONSULTING. All Rights reserved

이 페이지는 서울아트가이드에서 제공됩니다. This page provided by Seoul Art Guide.

다음 브라우져 에서 최적화 되어있습니다. This page optimized for these browsers. over IE 8, Chrome, FireFox, Safari