편집부

사색하는 모습 속에 강한 생동감이 일품

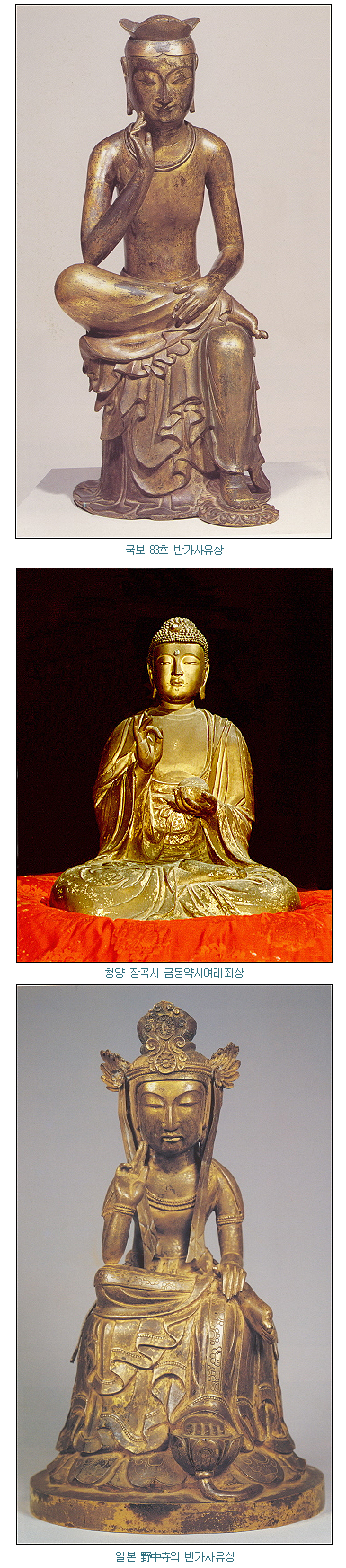

환상적인 불상미를 선보이는 국보 83호 반가사유상이 어떤 이견도 없이 한국 최고의 금동 조각으로 선정됐다. 반가사유상은 왼쪽 무릎 위에 오른발을 얹고, 오른손 손가락을 뺨에 살짝 대어 명상에 잠겨있는 듯한 자세의 보살상을 말한다. 반가사유상은 현재 백제로 그 기원을 보는 설과 신라를 기원으로 보는 두 가지 학설이 있다. 학계에서 의견이 분분한 가운데 임남수 교수는 신라를 그 기원으로 보고 있다. 본지는 이러한 임남수 교수의 주장과는 관계가 없으며, 뛰어난 조형감과 형태미를 자랑하는 국보 83호 반가사유상의 미적 특징에 대해 살펴보고자 한 것임을 미리 밝혀둔다.

국보 83호 반가사유상. 이 불상은 적어도 해외출장을 5번이나 다녀왔다. 한국의 수많은 문화재 중에서도 가장 많은 출장 기록이 아닐까. 천진한 미소를 가득 머금은 얼굴은 물론, 보관에서 대좌에 이르기까지 모든 부분의 완성도가 높아 전시회의 얼굴이 될 수 있으며, 상의 높이가 93.5cm로서 너무 크지도, 작지도 않기 때문에 운반과 전시에 적당하다. 또한, 재질이 견고한 금동불이기에 쉽게 파손될 염려도 적은 점 등이 이 像으로 하여금 해외출장을 하게 했던 것으로 생각된다.

이 像은 대좌에 걸터앉아 왼발을 내리고 오른발을 왼쪽 무릎위에 걸치고, 오른손은 손가락을 뺨에 대고 있어 마치 사유하는 모습이기 때문에 반가사유상이라고 불린다. 먼저 이 보살상의 형식상의 특징을 머리의 보관부터 살펴보자.

이 보관은 정면에서 좌우 측면으로 곡선을 그리며 뒤쪽으로 이어진다. 이 관은 마치 3개의 산모양이라고 하여 삼산관으로 불리기도 했고, 연꽃잎 모양과 비슷하다고 하여 연화관이라고도 불리고 있다. 이 보관에서 주의해야 할 것은 보관의 형태가 원형을 이루고 있는 크라운(crown)이라는 점이다. 보살의 보관은 이 보살상이 쓰고 있는 크라운 형식과 국보 78호 반가사유상이 갖추고 있는 티아라(tiara) 형식의 2종류로 나눌 수 있다. 궁정의 대관식이나, 연회에서 왕공 귀족들이 쓴 관을 상기해 보면 알 수 있듯이 크라운이 티아라보다 훨씬 격이 높음은 새삼 말할 나위도 없다.

이러한 크라운 형식의 보관은 83호상 이외에 국보118호 평천리 출토 금동반가사유상, 경주 성건동 출토 금동반가사유상, 일본 나가사키 현 26성인기념관 금동반가사유상, 일본 코류지(廣隆寺)의 보관미륵상 등이 있다. 일본의 예를 제외하면 크라운 형식의 보관은 고구려와 신라의 반가사유상에서만 보이며 백제에서 알려진 예는 없다.

이어서 오른쪽 무릎에 주목해보자. 83호 像의 무릎 끝은 매우 크며, 바깥쪽으로 호를 그리듯이 휘어져 튀어나왔다. 경쾌하여 상승감을 불러일으키기는 반면, 표현 그 자체는 과장되어 있다. 이와 같은 무릎 표현은 경주 성건동 출토 반가사유상, 경북 봉화군 북지리 출토 석조반가사유상 등 신라의 반가사유상에서 찾아볼 수 있으며, 앞서 소개한 일본의 두 반가사유상에서도 확인할 수 있다. 반면, 현재 출토지가 확실한 백제의 반가사유상에서는 보이지 않는다.

다음으로 오른쪽 정강이를 덮은 옷자락이 대좌의 상단에 늘어져 마치 언월도 모양으로 약간 걸려 있는 것도 주목할 만하다. 이러한 옷자락 표현은 앞서 소개한 신라의 반가사유상, 그리고 일본의 두 반가사유상과 공통되는 특징이다. 이에 비해 출토지가 명확한 백제의 반가사유상, 예를 들어 충남 서산 마애삼존불의 좌협시 반가사유상이나 부소산출토 석조 반가사유상 등은 오른쪽 정강이를 덮은 옷자락이 정강이에 마치 물결모양으로 휘감기는 모양으로 나타나 있어 83호상과는 전혀 다른 형태를 취하고 있다.

그리고 왼쪽 무릎 정강이 부분을 살펴보면, 정강이의 측면에는 J자 형태의 옷주름을 새긴 반면, 정면에는 옷주름을 새기지 않았다. 이 표현은 왼쪽 정강이의 양감을 강조하기 위한 것으로 생각할 수 있는데, 이와 같은 예는 앞서 소개한 국보118호 금동반가사유상, 경주 성건동 출토 금동반가사유상과 일본의 두 반가사유상에서도 찾아 볼 수 있다.

상술한 바와 같이 83호상의 특징으로는 크라운 형식의 보관, 오른쪽 무릎과 그 밑의 옷자락, 왼쪽 정강이 표현 등을 들 수 있는데, 이 특징들은 국보118호 금동반가사유상, 경주 성건동 출토 금동반가사유상, 일본 나가사키현 26성인기념관의 금동반가사유상, 일본 코류지의 보관미륵상 등에서도 확인할 수 있었다. 따라서 이 불상들은 제작연대에 따른 양식의 차이는 있지만, 기본적으로 어느 특정한 계통에 속하는 것으로 생각할 수 있다. 더욱이 이 특징들은 서산 마애삼존불이나 부소산 출토 반가사유상 등 출토지가 확실한 백제의 반가사유상에서는 아직 확인된 바 없으므로, 83호상 계통의 반가사유상이 백제에서 유행했을 것이라고는 생각하기 어려우며, 오히려 신라지역에서 조성되어 신앙되었을 것으로 판단된다.

관점을 바꿔 83호상의 얼굴과 손, 발, 옷주름 등의 세부 표현을 살펴보며 양식상의 특징에 주목해보자. 83호상의 얼굴은 아직 젖살이 빠지지 않은 소년의 통통하면서도 둥근 모습이다. 입은 살며시 다물면서도 미소를 머금어 깨달음의 희열을 나타내며 조각적으로 높은 완성도를 보여준다. 이어서 양손과 손가락, 오른발의 발가락은 마디와 살집이 과장됨 없이 자연스럽게 표현되었으며, 오른발은 발바닥과 발가락의 연결이 살아있는 소년의 부드럽고 귀여운 손과 발을 잘 재현하였다. 이에 비하여 왼발은 경직된 모습이며, 연화대좌 또한 이질적이어서 후대에 보수된 것임을 알 수 있다. 이처럼 83호상은 부드러우면서도 자연스러운 인체 표현이 이뤄져 삼국시대 불상의 백미로써 7세기 중반에 제작된 것으로 추정된다.

한국에 처음으로 불교가 전래된 것은 고구려 소수림왕 2년(372)이며, 백제는 침류왕 원년(384)이었으므로, 83호상은 불교 전래부터 약 3백년 가까이 지난 후에 제작된 것이다. 3세기에 가까운 기간 동안 한국의 불상은 어떤 길을 걸어온 것일까.

한국에서 가장 오래된 불상으로 서울 뚝섬 출토 청동여래좌상을 들 수 있다. 양어깨에 법의를 걸친 통견 착의에 두 손을 배 앞에서 모아 선정에 든 모습이다. 이러한 형식은 인도의 초기 불상에서 많이 보이는 것이며, 중국에서는 3-5세기에 유행했으므로 뚝섬 출토상은 한국으로의 불교 전래 당시 성행하였을 불상의 모습을 잘 나타낸다고 볼 수 있다. 그런데 이 불상의 정면, 즉 머리의 육계에서 대좌에 이르는 수직선을 그어 보면 거의 정확히 좌우대칭으로 이루어진 것을 확인할 수 있다. 비록 5cm정도로 작기 때문에 조형상의 제약은 있었겠지만, 불상의 신체 비례도 비교적 합리적인 것으로 생각된다. 그러나 측면에서 보면, 머리 부분의 두께에 비하여 가슴과 무릎의 두께가 매우 얇은 점은 주목할 만하다. 다시 말해 이 불상의 제작자는 불상의 정면 모습만을 중시하고, 측면은 거의 고려하지 않은 채 조성한 것으로 판단된다.

뚝섬출토상의 뒤를 잇는 불상이 국보119호 연가7년명 금동여래입상이다. 불상의 명문중 ‘己未年’ 간지와 불상의 양식 고찰에 의해 539년에 제작되었을 것으로 추정되고 있다. 이 像의 특징으로 오른손은 시무외인, 왼손은 여원인을 맺으며, 통견의 착의법을 취하되 법의의 끝이 왼팔에 걸쳐 몸 바깥으로 흘러내리는 형식을 들 수 있다. 광배에서 대좌까지의 높이 16.2cm, 불상의 높이 9.1cm로 작은 불상이기 때문에 간소한 표현이지만 두터운 법의와 좌우로 퍼진 옷자락, 대좌의 소박하고 도톰한 연화 등은 매우 강한 인상을 준다. 그러나 이 像 또한 광배에서 대좌에 이르기까지 좌우대칭 구도이며, 특히 육계에서 하반신의 옷자락에 이르는 부분은 이등변삼각형의 구도에 끼워 맞춘 듯하다. 또한 양발 위에는 옷주름이 마치 차곡차곡 접혀 있어 사실적이지 못하고 추상적이고 개념적인 표현이라고 할 수 있다.

이에 비해 83호상은 소년의 통통하면서도 둥근 얼굴, 양손과 발의 자연스러운 살집과 마디의 표현 등을 볼 수 있으며, 옷자락에도 천이 만들어내는 질감과 주름 등을 사실적으로 표현하고 있다. 특히 83호상의 상승하는 오른쪽 무릎은 뚝섬 출토상이나 연가7년명상에서 신체를 구속하고 있었던 좌우대칭이나 이등변삼각형 구도를 시원스럽게 깨뜨리고, 새로운 조형예술의 세계를 알려주고 있다. 깨달음의 미소는 작가로서의 성취를 이룬 佛師의 희열을 나타낸 것으로도 해석하고 싶다.

* 임남수 / 영남대·미술사학

필자는 일본 와세다대(早稻田大)에서 ‘廣隆寺의 창립과 이전’ 이란 주제로 박사학위를 받았으며, 주요저서로는 ‘廣隆寺史の硏究’가 있다. 분담집필로는 ‘한국조각사논저해제’와 ‘藥師寺’가 있다.

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒

中·日 반가사유상과의 비교

깊은 사유의 고요함 배어 있는 미륵보살

반가사유상은 불교의 발상지인 인도의 간다라 지역에서 처음 만들어졌다. 간다라에서 반가사유상은 석가의 일생을 나타낸 불전이나 기적 장면인 神變圖 등에서 볼 수 있다. 태자 석가가 출가를 결심하는 장면이나 석가모니의 신변에 놀라 찬탄하는 보살의 모습 등에 이용되었던 것이다. 그리고 단독 예배像으로도 제작되었으나, 이 像들은 머리에 장식이 있는 터번을 두르고 손에는 연화를 잡고 있는 점 등으로 보아 관음보살로 생각되고 있다. 장식이 있는 터번을 쓴 것은 태자 석가에서도 볼 수 있다.

신들의 왕인 인드라가 보관을 쓰듯이 세속의 왕자로서의 성격을 나타낸 것이다. 이에 비해 미륵은 브라만 출신을 상징이라도 하듯이 머리를 묶어 보계를 만들고 손에는 물병을 든 행자의 모습이었다. 반가사유상은 인도의 불교미술에서는 그다지 큰 비중을 차지하지 못했지만, 불교 전래와 함께 실크로드를 거쳐 중국에 들어왔다.

6세기 이후 중국에서는 나무 밑에서 반가사유의 자세를 취하는 예가 많았고, 명문에는 ‘태자사유상’ 또는 ‘수하사유상’으로 기록되어 있다. 그 명칭으로 추정한다면, 중국에서 반가사유상은 중생을 위해 염부수 밑에서 고뇌하던 태자 석가의 모습으로 이해됐던 것으로 보인다. 인도에서는 태자 석가의 사유상은 염부수 밑에서 결가부좌를 하고 선정에 잠긴 모습으로 만들어졌으므로, 태자 석가의 사유에 대한 인도와 중국의 형태상 차이는 뚜렷하다. 이에 비해 중국의 미륵보살상은 대좌에 앉아 두 다리를 내려 교차시킨 交脚像이어서 인도와는 전혀 다른 전개 양상을 보이고 있다.

한편, 한국의 반가사유상은 존명을 명확히 기록한 예가 없지만 일반적으로 미륵으로 간주되어왔다. 특히 경주 단석산 마애불상군에는 반가사유상도 있는데, 암벽에 새겨진 명문에는 미륵으로 판독할 수 있는 부분도 있어서 반가사유상을 미륵보살로 추정하는 방증자료로 이용되고 있다. 중국에서 성행했던 미륵교각상은 한국에서는 유행하지 않았으며, 삼국 가운데 신라의 미륵신앙은 화랑과 관련이 있는 것으로 추정되고 있으므로 중국과는 큰 차이를 보인다.

일본에서는 한국의 영향을 강하게 받은 까닭에 반가사유상의 존명이 野中寺 반가사유상(666년), 명문에는 ‘미륵’, ‘隆寺資材交替帳’(890년)에는 ‘미륵보살’로 기록되어 있다. 또한 문헌기록에 의하면 7세기 전반, 일본의 聖德太子가 건립한 것으로 알려지는 사찰들은 모두 미륵을 본존으로 모시고 있었다고 전한다. 이 중 中宮寺와 隆寺 등은 반가사유상이므로 다른 사찰도 반가사유상을 본존으로 하였을 가능성이 높다. 生身의 태자와 補處佛로서의 미륵보살을 연관 짓는 신앙이 있었던 것으로 생각된다.

이처럼 인도에서 시작한 반가사유상은 중국에서 태자사유상 또는 수하사유상으로 불리고, 한국과 일본에서는 미륵보살로 성격이 변화한 것을 확인할 수 있다.

/ 임남수

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒

한국의 미 (33) 장곡사 금동약사여래좌상

단아한 모습 속에 위엄 느껴져

국보 83호 반가사유상★★★★★★★ ㅣ 장곡사 금동약사여래좌상 ★★★★★

국립중앙박물관의 얼굴이라고도 할 수 있을 만큼 우아한 형태미와 고아한 아름다움을 자랑하는 국보 83호 반가사유상. 이 불상에 견줄만한 한국 최고의 금동조각으로는 무엇이 거론됐을까. 전문가들은 청양 장곡사의 금동약사불좌상 역시 빼놓을 수 없는 명품으로 추천했다.

“계란형 얼굴에 단정한 이목구비가 근엄하다”, “맑고 조용한 내면의 정신성을 나타냈다”, “단아하고 의젓하다” 등이 이 불상을 추천한 이유다.

장곡사 금동약사여래좌상의 전반적인 신체 표현은 늘씬하게 균형 잡혀 있으며, 넓은 무릎이 안정된 느낌을 더해준다. 무엇보다 두터운 법의에 각선으로 조각한 옷주름과 율동감 있는 옷 매듭 표현이 주목된다. 곽동석 국립청주박물관장은 “신체의 장대성을 강조하는 데는 오히려 이처럼 담대하면서도 날카로운 옷주름이 더 효과적이었을 것이다”라고 평가한다.

오른손에는 질병과 無知의 병을 치료해 준다는 약단지를 들고 있으며, 얼굴은 윤곽이 뚜렷하고 우아하다. 오른손은 가슴 위로 올라와 중지를 맞대고 있는데, 손톱에 이르기까지 세밀하게 묘사됐다.

1959년 불상 밑바닥을 열고 조사하다가 불상을 만들게 된 이유와 연도를 적은 축원문이 발견되어, 고려 충목왕 2년(1346)에 만들어진 사실이 확인됐다.

단아한 조각양식에 사실적인 신체비례와 섬세하면서도 정제된 세부표현이 돋보이는 秀作이다.

>> 추천해주신 분들: 강희정 한국예술종합학교, 곽동석 국립중앙박물관, 배진달 용인대, 이주형 서울대, 임남수 영남대, 임영애 경주대, 정은우 동아대, 최성은 덕성여대 이상 총 8명 가나다순.

/ 배원정 기자 wjbae@kyosu.net

※ 출처-교수신문 2007.03.12

FAMILY SITE

copyright © 2012 KIM DALJIN ART RESEARCH AND CONSULTING. All Rights reserved

이 페이지는 서울아트가이드에서 제공됩니다. This page provided by Seoul Art Guide.

다음 브라우져 에서 최적화 되어있습니다. This page optimized for these browsers. over IE 8, Chrome, FireFox, Safari