김리나

“美외교관 제보로 1·4후퇴前 유물 피란”

“25년의 오랜 세월을 박물관에서 살았고 나의 세계는 모두 박물관 창문을 통해 보고 경험한 세계였다. 그것은 결코 화려하지도 않았으며 영달이 약속된 길도 아니었다.”

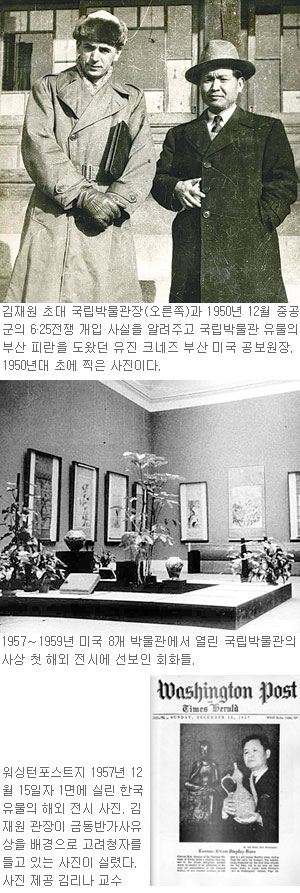

1945∼1970년 국립박물관의 수장으로 초기 한국 박물관의 기틀을 다진 김재원 초대 국립박물관장(1909∼1990)이 자서전 ‘박물관과 한평생’에서 남긴 말이다.

최선주 100주년 기념사업 추진팀장이 김 전 관장의 딸 김리나 홍익대 명예교수(67)를 만났다. 한국 미술사의 원로인 김 교수는 아버지의 자서전을 펴낸 바 있다.

최선주=광복 직후 한국은 박물관이 어떤 곳인지조차 잘 모르는 시절이었죠. 김 전 관장님의 삶은 초기 한국 박물관의 역사나 다름없습니다.

김리나=아버지는 일제강점기 독일 등에서 10년간 유학하며 박물관의 중요성을 깨달았습니다. 외국어에 능통해 미군정과의 의사소통이 자유로웠죠. 한국인이 주도한 첫 고고학 조사인 1946년 경주 호우총 발굴도 미군정과 교섭해 허락을 받아냈습니다. 성품이 강직해 미 군정청이 경복궁에 야전 건물을 짓는다며 당시 경복궁 안에 있었던 국립박물관 앞뜰을 파헤치자 언론에 알려 사회 이슈로 부각시켰다가 미군정의 조사를 받기도 했어요.

미군들이 경복궁 안의 민속 유물을 기념품이라며 몰래 가져가던 시절이었다. 김 전 관장은 이를 막기 위해 관장 직을 맡자마자 경복궁 경안당 관사로 이사했다. 관장이 된 뒤 지방에 있던 금동반가사유상, 금관 등 유물을 서울로 옮겼다. 개성부립박물관을 편입해 서울 본관, 경주, 부여, 공주, 개성 분관 체제가 갖춰졌다.

6·25전쟁 때 박물관은 절체절명의 위기를 맞았다. 1950년 9월 28일 서울 수복 이전 공산당원들이 유물을 북한으로 가져가려 한 것. 박물관 직원들은 지연작전을 폈다. 3일 동안 포장한 유물이 불과 9점. 포장 뒤엔 유물 기록을 빠뜨렸다며 포장을 풀었다. 국군이 서울에 다다르자 북한군이 후퇴했고, 유물을 납북 직전에 겨우 구할 수 있었다.

최=이후 유물이 어떻게 부산으로 내려왔습니까.

김=1950년 12월 부산 미국 공보원장인 유진 크네즈 씨가 중공군이 압록강을 건넜다는 정보를 몰래 알려줬습니다. 아버지는 유학 중 전쟁으로 문화유산이 파괴되는 것을 봤기 때문에 유물의 위험을 직감했습니다. 정식 공문을 받지 않고 문교부 장관 개인의 영문 문서로 허락받았어요. 정부의 유물 피신 사실이 알려지면 시민의 동요를 막을 수 없기 때문입니다. 그렇게 해서 1951년 1·4후퇴 한 달 전 유물을 미군 트럭에 싣고 부산에 도착했습니다.

전쟁이 끝나도 박물관의 시련은 계속됐다. 박물관 건물 자리가 없었다. 누군가 학교에 국립박물관을 마련하라고 했다니 박물관을 대하는 인식 수준을 알 수 있다.

김=이승만 대통령은 박물관 본래의 자리인 경복궁 안은 안 된다고 했습니다. 서울 중구 예장동 국립박물관 남산 분관에 자리를 잡았지만 연합참모본부가 사용하겠다고 나섰죠. 결국 아버지가 이승만 대통령을 만난 뒤 덕수궁 석조전을 얻었습니다.

김 전 관장은 한국이 전쟁으로 파괴되고 헐벗은 이미지로만 해외에 알려져서는 안 된다고 생각했다. 우리 문화의 수준을 해외에 알려야 한다는 신념으로 국립박물관에서 나온 책을 전부 해외로 보냈다. 1964년 영어로 된 박물관 도록을 처음 내기도 했다. 백미는 1957∼1959년 사상 첫 해외 전시. 미국 워싱턴국립미술관, 메트로폴리탄미술관 등 8개 미국 박물관에서 금동반가사유상, 금관, 고려청자 등 유물 195점을 선보였다. 이 전시는 1957년 12월 15일자 워싱턴포스트지 1면을 장식했다. 1961∼1962년에는 영국 네덜란드 포르투갈 프랑스 독일 오스트리아에서 잇따라 국보 전시가 열렸다.

최=국내 전시도 힘든 시절이었는데요.

김=기획 교섭 전시 준비까지 혼자 하셨죠. 1960년대에는 이탈리아 전문가의 도움으로 국립박물관 소장 서역벽화의 보존처리를 시도했습니다. 당시 한국은 보존과학 개념 자체가 없던 시대였어요. 세계와 호흡하는 한국 문화에 대한 신념이 강했던 ‘세계인’이었습니다.

김 전 관장은 우리 문화유산의 우수성을 알기 위해서는 외국 것을 공부해야 한다며 젊은 연구자들에게 유학을 적극 권하고 도왔다. 현재 문화재위원장인 안휘준 명지대 석좌교수도 김 전 관장의 도움을 받아 미국 유학을 다녀왔다.

김 교수는 “그 뜻을 이어받아 4월 8일 ‘제1회 여당 김재원 박사 기념 학술사업회’ 연구지원비 수여식을 연다”고 말했다. 사업회는 매년 해외에서 연구, 자료 수집을 하려는 미술사 연구자 1명을 선정해 1000만 원을 지원한다.

- 동아일보 2009. 윤완준 기자

>>김리나교수

FAMILY SITE

copyright © 2012 KIM DALJIN ART RESEARCH AND CONSULTING. All Rights reserved

이 페이지는 서울아트가이드에서 제공됩니다. This page provided by Seoul Art Guide.

다음 브라우져 에서 최적화 되어있습니다. This page optimized for these browsers. over IE 8, Chrome, FireFox, Safari