■‘형님들의 문신’ 현란한 3D 이미지로

사회는 쇠 파이프나 각목처럼 고정된 것이 아니다. 살아있는 유기체처럼 부단히 변화하며 움직이는 하나의 유동체다. 그것은 외부적 요인에 의해 영향을 받아 몸살을 앓는가 하면, 내부적 요인에 의해 스스로의 고통을 초래하기도 한다. 외부적 요인의 예로는 가령, 다양한 외래문화의 유입을 들 수 있다. 구한말에 유입된 단발은 선명한 예다. 서양으로부터 전래된 이 희한한 풍습은 ‘신체발부는 수지부모’라 하여 몸을 극도로 아꼈던 당시의 조선인들에게 경천동지할 몹쓸 짓으로 받아들여졌다. 그래서 머리를 자르느니 차라리 죽음을 택하는 사람들이 속출했다.

그로부터 100년이 훨씬 지난 오늘날, 우리는 거리를 활보하는 젊은이들에게서 다양한 몸의 표현을 발견한다. 머리를 노랗게 물들인 것은 약과고 귀걸이에 피어싱이 한창이다. 그들은 성형수술을 밥 먹듯이 하며 보디페인팅과 문신을 즐긴다. 서양처럼 유두나 성기에 한 경우는 흔치 않지만, 금속을 배꼽에 꿴 피어싱을 한 젊은이의 모습은 길거리에서 자주 목격된다.

문신(tattoo)의 경우, 이제는 하나의 유행이 되고 만 느낌이다. 원래 조폭들이 신체적 위협을 가하거나 위용을 과시하기 위하여 행한 그것이 이제는 사회적 금기의 영역을 넘어 하나의 문화적 트렌드로 자리를 잡아가는 중이다.

이런 현상을 어떻게 받아들여야 할까? 하나의 원환 현상이다. 즉 유행은 돌고 돈다는 말이다. 기원전 2600년경의 이집트 고왕조에서부터 현대의 아프리카 부족에 이르기까지 문신은 동서고금을 막론하고 행해졌고, 또 지금도 행해지고 있다. 그 이유가 종교적인 데 있든, 전쟁이나 형벌 혹은 심미적인 데 있든 문신은 보디 페인팅과 함께 인간이 신체에 가할 수 있는 회화적 표현행위 가운데 하나다. 말하자면 신체가 일종의 캔버스인 셈이다.

그것은 원초적인 인간의 표현 욕구가 나은 결과로서 문화의 원형(archetype)을 지향하는 행위다. 창세기에 보면 여호와 하나님이 흙으로 아담을 빚었다는 기록이 나오는데, 하나님이 행한 이 창조의 결과가 곧 문신의 원형이라고 한다면 지나친 상상일까? 인간의 형상을 한 흙이 마를 때 나타나는 균열의 모습은 중국의 갑골문자처럼 풍부한 의미의 보고(寶庫)이기 때문이다.

김준은 90년대 중반부터 문신을 소재로 작업을 해 온 작가다. 그런 그가 이제는 국내 미술계에서 가장 잘 나가는 블루칩 작가 중의 한 사람으로 떠오르고 있다. 그의 장점은 소재의 독특함에 있다.

90년대 중반에 누가 감히 문신을 작품의 소재로 생각할 수 있었을까? 당시만 하더라도 한국 사회에서 문신은 기껏 텔레비전 뉴스에서나 보는 조폭들의 전유물처럼 여겨지지 않았던가? 그랬던 것이 김준에 의해 하나의 미적 대상으로 떠오르게 되었던 것이다.

그는 초기에는 특별히 고안한 인조 가죽에 문신을 새겼다. 고참의 팔뚝에 문신을 새겨준 군생활의 경험이 아이디어의 원천이다. 그는 이 아이디어에 착안하여 인조 가죽에 다양한 모양의 문신을 새기기 시작했고, 그렇게 해서 발전한 것이 현재 보는 것과 같은 3D의 현란한 이미지다.

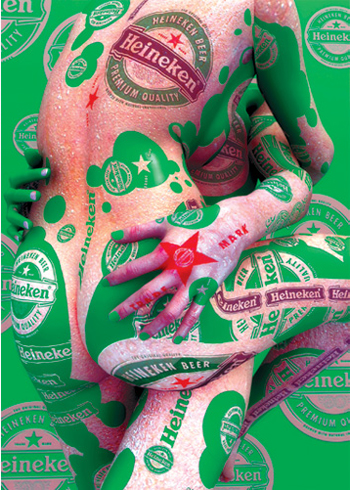

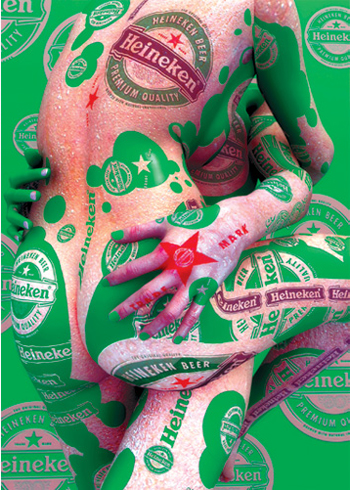

오늘날 김준의 작품은 한국 사회에서 하나의 문화적 아이콘이 되고 있다. 하이트 맥주의 달력에도 등장하는 그의 작품은 대중의 시선을 강하게 빨아들인다. 순수미술이 광고와 결합하여 나은 결과다. 그의 작품이 지닌 이 강한 흡인력은 두말할 나위도 없이 현란한 색채와 기이한 몸의 형태에서 나온다. 머리가 없는 몸의 풍만한 이미지, 남녀가 뒤엉킨 그 현란한 자태를 보며 사람들은 숨이 막힐 듯한 섹스의 장면을 연상한다. 그가 제공하는 이 현대판 ‘탄트라’를 보며 사람들은 강렬한 몸의 엑스터시를 경험한다. 일종의 대리만족인 셈이다.

그것은 일종의 ‘의식의 해방구’다. 평소에는 짓눌려 있던 인간 본연의 강한 파토스가 그것을 보는 순간 분수처럼 솟구쳐 오른다. 검정, 흰색, 빨강, 청색, 녹색 등 강렬한 색채로 뒤덮인 몸들은 마치 똬리를 튼 뱀처럼 서로 뒤엉켜 있다. 거기, 부둥켜안은 남녀의 몸에 각양각색의 문신이 새겨져 있다.

그것들은 현실의 몸뚱이나 실제의 살이 아니라 작가가 컴퓨터로 그려낸 가상의 몸뚱이요, 살이다. 그런데 그것이 실제의 것보다 더 리얼하고 육감적으로 보이는 까닭은 무엇일까? 나는 김준의 이 작품을 보면서 다가올 미래의 세계를 상상해 본다. 사이버 인간이 현실로 나타나서 우리를 지배하는 경우다. 먼 훗날 인공두뇌와 인조의 살로 이루어진 그들은 놀라운 속도로 증식해서 어느덧 소수로 전락한 인간들을 관리하게 될 것이다. 올더스 헉슬리의 소설 ‘훌륭한 신세계’에도 등장하는 그들은 공장에서 출하되는 공산품이다. 그런 그들이 인간을 보호구역에 가두고 천연기념물처럼 관리하는 세상이 아니 온다고 어찌 단언할 수 있겠는가?

김준의 작품 속에 등장하는, 마치 낙지처럼 흐느적거리는 팔과 다리는 이제 막 증식을 꾀하려는 몸짓처럼 보인다. 그것들은 터럭과 땀구멍을 지닌 인간의 살이 아니라 매끄러운 가상의 살로 이루어져 있다. 미래의 어느 날 그것들은 곤충의 촉수처럼 가늘어져 세계를 더듬으며 탐색에 나설 지도 모를 일이다. 사이보그 소설가 J. S. 니키미(Nikimi)는 창세기를 패러디하여 다음과 같이 경고한다.

“창조자가 보기에 사람이 매우 적적해 하므로 역시 쇠붙이로 사람을 만들어 그에게 주니 인조인간 곧 사이보그였느니라. 사이보그는 사람을 위해 노래도 부르고 일도 하며 성적 봉사도 하였느니라. 창조자가 가로되 이는 내 뼈요 살 중의 살이라 이것을 부리되 과하게 탐하지 말지어다. 또한 내 너희에게 이르노니 부디 실제와 가상을 혼동하지 말지어다. 가상의 현실에서 불행에 빠질까 저어되느니라. 이때에 사람이 그 아내 사이보그와 자되 부끄러워 아니 하더라.”(J. S. 니키미, ‘에덴으로부터의 추방‘ 중에서)