상세정보

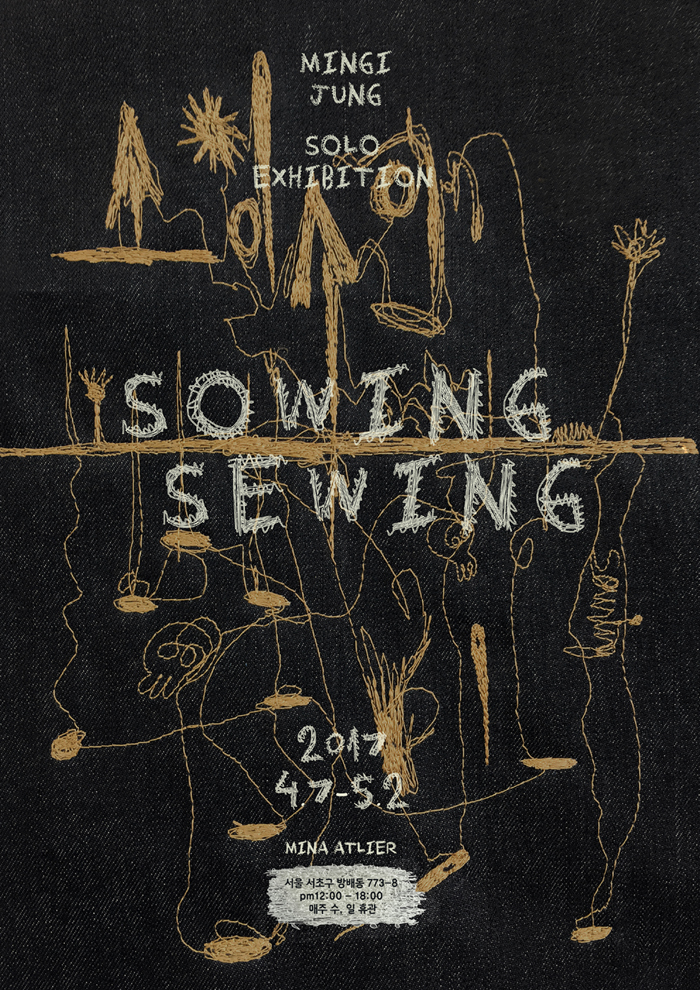

소잉소잉(sowing sewing)

2017.4.7-5.2

미나갤러리

소잉소잉 (sowing sewing) -바늘, 모든것들의 시작

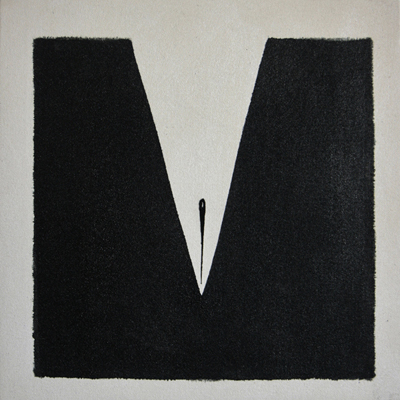

바늘은 쇳덩이를 응축한 듯 단단해 보이지만 부러질 듯 가늘다.

인류의 역사를 바꿔놓은 그 뾰족하고 가느다란 쇳소각 하나가 이제 나를 표현하는 도구가 되었다.

가끔은 나도 여러 상황에 치여 휘청거릴 때가 있다.

미래에 대한 불확실성, 사람과의 이별, 잊고 싶은 과거, 죽음에 대한 불안.

이러한 생각들이 나를 나약하게 만들고 중심을 잃게 만든다.

하지만 바늘은 언제나 반짝거리고 휘어지지 않을 듯 꼿꼿해 보인다.

그 어떤 상황도 뚫어낼 수 있는 강인함으로 찌르는 곳이 중심이 되고 제 몸을 세우는 축이 된다.

삶의 궤적을 따라 헤아릴 수 없는 길이의 실을 옭아매고,

서로 다른 천을 봉합하며 없어진 공간을 메우는 초월적 힘이 깃들어 있다.

마치 상실과 소멸이라는 허무함을 치유하려는 것처럼 나는 이 작은 바늘에 의지하고 있다.

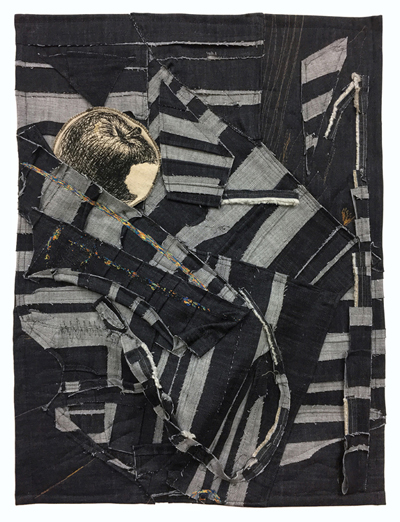

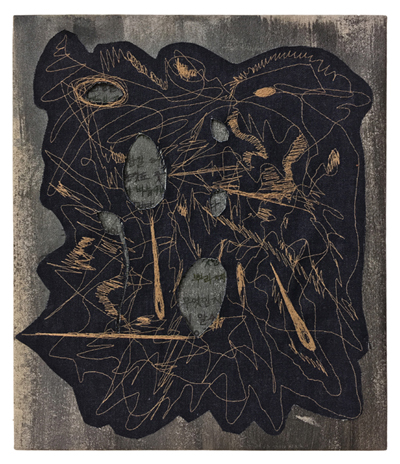

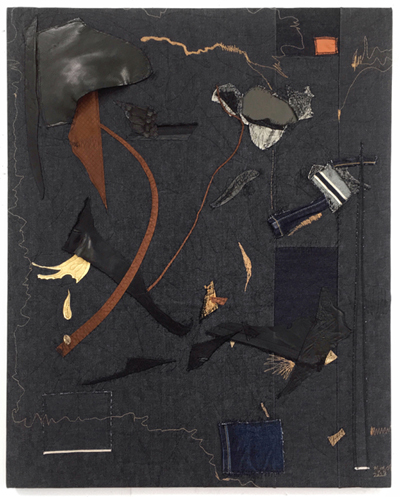

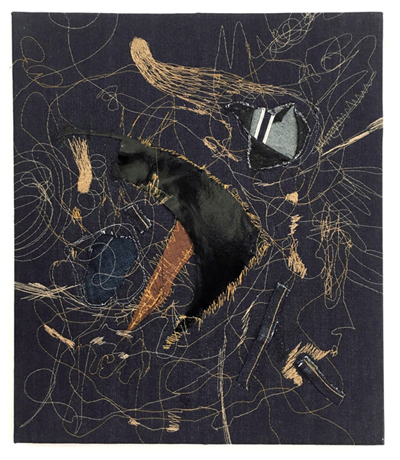

하나로서의 바늘, 47.5×47.5cm, 2017

바느질에 감정을 쏟아내고 응어리를 삭혀본다.

복잡한 마음을 달래기도 하고, 소중한 순간을 기록하기도 한다.

매번 나의 필요에 의해서 바늘은 내 손에 쥐어져 있지만,

나의 손은 늘 바늘이 뚫는 구멍을 따라다닌다.

바늘에는 손길을 끌어들이는 비밀이 숨어있었다.

실로 누비고 엮은 물건들을 바라본다.

바늘의 긴 역사만큼 바늘이 지나간 자리에는 사람이 기대어 있던 흔적이 보였다.

바느질처럼 사소한 행위를 반복하며 겹겹이 삶이 쌓였고 때로는 나를 비워낸다.

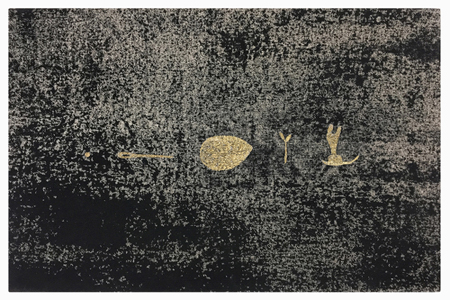

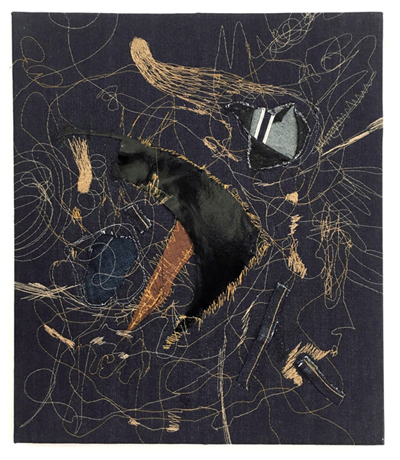

Golden seed, 47.5×47.5cm, 2017

씨앗들, 52×45.5cm, 2017

바늘은 마치 나에게 무엇이든 할 수 있는 가능성을 지닌 씨앗으로 보인다.

제아무리 큰 나무도 씨앗에서부터 시작된다.

밀알이 땅을 뚫고 솟듯이 바늘로 내가 숨 쉴 수 있는 구멍을 뚫어본다.

그 구멍을 통해 나를 바라보고 구멍 속에 세상을 담아보기도 한다.

작업을 할수록 그 구멍은 확장되고 있다.

모종을 심듯 작업을 하다 보면 언젠가는 바느질이 나에게 울창한 숲을 선물할지도 모른다.

수많은 사람들에게 쥐어졌던 바늘이 나의 삶을 누빈다.

바늘 하나에 삶이 있고 바늘구멍 하나에 나를 심는다.

---

도구는 인간의 능력을 확장시켰다. 더욱 강하고 빠르게 그리고 정밀하게. 인류가 발명한 도구의 역사는 문명의 발전과 맞닿아 있다. 우리가 생활하며 마주치는 도구와 복잡해진 기계들을 무심히 지나칠 수 있지만 우리의 삶은 그 복잡한 도구들과 긴밀한 관계를 맺고 있다. 불을 다루고 석기시대를 지나 철기시대의 위대한 발견을 시작으로 인류의 삶은 원시적인 모습에서 지금의 모습으로 확장되었다. 물론 민족 별로 환경에 의해 문명의 발전 속도에는 차이가 있었다. 하지만 동시대를 살아가는 우리들에게는 바늘처럼 작은 쇳조각이 있는가 하면 대기권을 뚫고 날아가는 거대한 로켓도 존재한다. 날로 정교해지고 있는 그 수많은 도구들은 이제 인간의 생각과 모습을 모방하는 수준까지 이르렀다. 의학, 과학기술 등의 발전으로 수명의 연장은 물론 삶이 편리해지고 있지만, 역으로 인류는 기술의 발전으로 삶을 위협받고 있다. 원자력 에너지와 대량살상무기, 유전자 과학과 생명 존엄성의 간극, 생산성을 높이는 기계와 인력을 대체하는 설비 등은 우리 삶에 어떤 영향을 끼치고 있을까? 산업시대를 거쳐 현대에 이르러 고등 기술의 발전이 인류에게 앞으로 어떤 영향을 끼칠지 단언할 수 없다. 한가지 확실한 것은 AI라는 4차 산업의 중심에서 인류는 또 다른 삶의 균형을 필요로 한다.

기술이 집약된 도구(발명품)은 발전과 함께 안정성과 보급에 초점이 있다지만 시간이 지나면 다시 낡은 것이 되고 잊히는 속성도 있다. 전 세계를 누비던 마차를 이제는 좀처럼 보기 힘든 것은 누구나 아는 사실이다. 인간의 발명품들은 이처럼 시간이 지나면 탈바꿈되어 우리 삶을 다시 바꿔놓았다. 그리고 낡은 발명품들은 삶에서부터 먼 곳으로 사라져갔다. 나는 새롭게 만들어지는 도구보다는 잊힌 도구에 관심이 간다.

도구 속에는 시대상과 인간의 모습이 담겨있다. 사라져가는 도구처럼 과거의 삶의 모습은 점차 멀어지고 오로지 박물관과 기억 속에만 존재하는 것들이 된다. 도구가 만들어질 때와 마찬가지고 사라졌을 때도 우리는 새로움과 낯섦을 동시에 느낀다. 한때 삶의 일부였던 것들이 다시 새로운 것들이 되고 향수를 자극하는 감성이 되었다. 과거의 도구들이 현대인들의 삶에 놓였을 때 기능적 도움보다는 정서적인 환기를 일으킨다는 사실이 내게는 중요한 화두가 되었다. 역사적 의미가 있고 희소성이 있는 골동품은 복합적인 의미와 가치를 창출하는 사실 또한 옛 것의 가치를 뒷받침하는 증거가 되었다.

오스트리아 빈의 자연사 박물관에는 빌렌도르프에서 발굴된 비너스 상이 전시되어 있다. 미술사 책에서 주로 보았던 이 조각상이 당대의 이상적 여인상이라는 설명 문구를 보고 어린 마음에 의아했던 기억이 있다. 이 '빌렌도르프의 비너스'가 제작된 시기는 오리냐크기(Aurignacien)로 추정된다. 유럽과 서남아시아에 존재했던 오리냐크 문명은 BC30,000~BC25,000년 경으로 구석기 시대 후기에 속한다. 오리냐크 문화는 도구를 만드는 페리고디안 문명과 공존했을 것이라고 추정되는데 이 시기에 인류의 역사를 바꿔놓은 위대한 도구가 별명 된다. 그리고 그 도구는 나의 삶에도 큰 영향을 끼치고 있다. BC28,000년경 오리냐크 문명에서 인류 최초의 '바늘'이 개발되었다. 당시 바늘은 뼈와 상아를 깎아서 만든 형태였으며 피복 제작 및 낚시 등에 사용되었다. 최초의 바늘에는 바늘귀가 없었다. 이 바늘로 피복에 미리 구멍을 뚫은 후 끈을 통과시키는 방식으로 의복을 제작했다. BC17,500년경 호모 사피엔스의 후예인 크로마뇽인들은 '바늘귀가 있는 바늘'을 인류 최초로 발명하였다. 크로마뇽인은 지금까지 발견된 약 27종의 인류 중 유일하게 살아남은 인류이다.

다른 인류에 비해 도구를 정교하게 활용하고 기술 응용 능력이 있던 크로마뇽인은 바늘을 이용한 효율적인 의복의 제작이 가능했다. 사냥 무기의 발전과 인지능력의 강화로 존속, 발전한 크로마뇽인은 바느질이라는 인류의 첨단 기술을 터득한 셈이다. 크로마뇽의 후예 막달리니아인이 마지막 빙하기를 버티면서 문명을 지키고 수많은 인종이 신석기와 청동기를 거쳐 철기시대를 거쳐 문명을 꽃피운다. 인류의 역사는 도구의 역사라는 말이 있다. 바늘 역시 인류와 함께 발전되었고 인류에게 가장 중요한 도구로 자리매김한다.

청동기 시대인 BC7000년 경에는 고대 아르메니아 지역에서 구리 바늘이 생산된다. 구리를 시작으로 기원전 2500년경에는 앞다투어 청동 바늘이 탄생했다. 서기 전 10세기경부터 발전된 철기시대는 유럽, 중국, 근동 지역의 역사를 뒤바꿔 놓는다. 당시만 해도 바늘은 일일이 손으로 깎아서 만드는 노동 집약적인 도구였다.

16세기 영국의 중서부에 위치한 우스터셔 옛 주의 작은 마을 레디치(Redditch)는 고품질의 수제 바늘을 생산하는 곳으로 유명했다. 이곳에서는 1639년 처음으로 바늘이 만들어진 이래 18세기에 이르러 연간 백만 개 정도의 바늘을 생산했다. 이 당시 생산된 바늘은 바늘귀가 너무 작아서 실을 끼우는 편의성이 떨어졌다. 산업혁명 이후 1847년 기계설비가 도입되기 전까지 이 지역에서는 연간 약 500만 개 이상의 바늘이 수작업으로 생산되었다.. 바늘 생산은 고수익 대비 위험한 직업이었다. 2,000rpm을 자랑하는 기계설비로 시간당 10만 개의 바늘이 생산되었지만 노동자들은 금속 중독으로 인해 눈이 멀거나 폐 질환에 시달려 30대에 요절하는 경우가 많았다. 계속된 기술의 발전으로 인명피해 없이 바늘은 대량 생산되었다.. 20세기에 들어 바늘의 보급률은 눈에 띄게 성장하였고 1900년도 초반 ‘Scientific American’의 조사에 의하면 세계 하루 바늘 생산량은 3백만 개이며 당시 미국이 한해 수입하던 바늘은 3억 개에 달했다고 한다. 100년 이상 지난 지금은 그 숫자가 얼마나 바뀌었을까? 재봉틀까지 가세해 역사상 가장 많은 여성을 산업 현장으로 이끈 발명품이 되었다. 작은 쇳조각의 발명은 오랜 시간에 걸쳐 인류의 운명과 역사를 바꿔놓았다.

문득 바늘이 귀했던 때를 생각해본다. 레디치에서 수제 바늘이 생산될 때만 해도 영국의 부유층에게 은색, 금색 바늘은 귀중한 선물이었다. 누군가를 위해 뼈를 깎고 있던 22만 년 전 남성의 모습, 인류 최초로 바늘에 구멍을 뚫은 순간의 표정. 손에 바늘이 쥐어지기까지 험난한 역사가 그려진다.

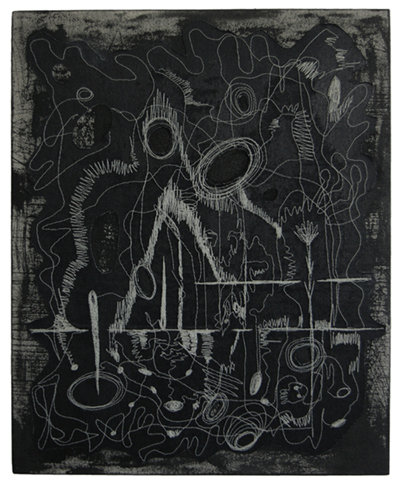

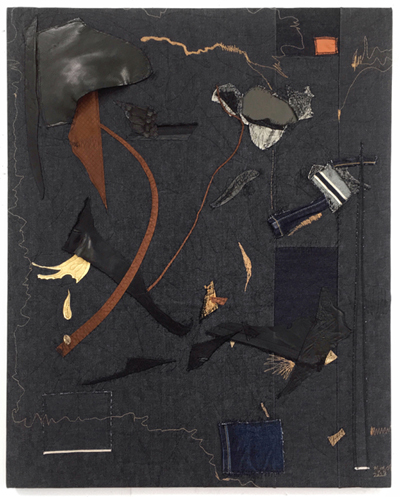

구멍에서 부터, 53×65cm, 2017

바늘의 시, 45.5×53cm, 2017

그에 반하여 지금은 너무 저렴하고 흔하게 바늘을 구한다. 일회용품처럼 쉽게 소비되는 바늘은 우리에게 주어진 최첨단 문명의 선물일 것이라는 생각을 해본다. 인류의 삶이 바늘구멍만 한 곳에서부터 광활한 우주까지 확장되었다지만, 한쪽 눈을 감고 바늘귀를 응시하면서 인류 최초의 바늘구멍 속에 우주가 담겨있던 상상을 해본다.

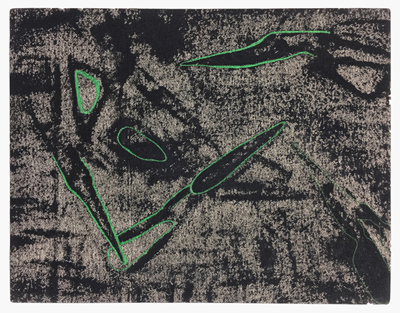

Sow the field with temperature, 73×91cm, 2016

Subconsciously sound, 45.5×53cm, 2016

---

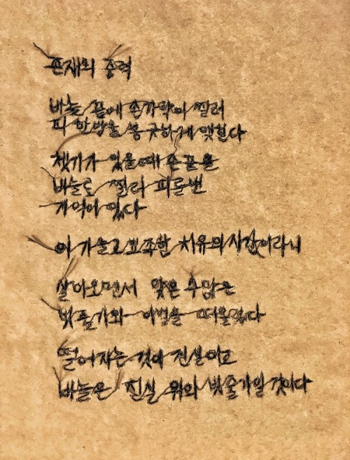

존재의 중력- 정민기

바늘 끝에 손가락이 찔려

피 한방울 봉긋하게 맺힌다

쳇기가 있을때 손끝을

바늘로 찔러 피를 낸

기억이 있다

이 가늘고 뾰족한 치유의 시간이라니

살아오면서 맞은 수많은

빗줄기와 이별을 떠올렸다

떨어지는 것이 진실이고

바늘은 진실 위의 빗줄기일 것이다