김성호

중력 조각 – 물질 흔적으로 길어 올리는 ‘의미 과잉 속 의미’

김성호(Sung-Ho KIM, 미술평론가)

I. 프롤로그

작가 노열은 1999년부터 시작해 온 작업을 일명 ‘중력 조각(Gravity Sculpture)’이라 칭한다. 우리의 삶 속에서 ‘보이지 않지만 늘 작동하는 중력’을 조형의 방법론으로 끌어들인 까닭이다. 그는 물감이라는 질료가 중력에 의해 발생하는 추락의 과정과 더불어 그 질료가 시간과 만나 벌이는 건조와 경화(硬化)의 과정을 자신의 작업 안에 적극적으로 끌어들이면서 시간의 흐름 속 예술가의 창작 의지가 무엇인지를 조형적으로 성찰한다. 반복적 노동과 기다림 그리고 느릿한 시간에 대한 성찰이 그것이다. 그는 자신의 작업을 특별히 거창한 무엇이 아니며 특별한 의미가 있는 것도 아니라고 하면서 지속적인 작업에 천착한다.

이 글은 무의미 혹은 의미의 과잉 속에서 그가 물질 흔적을 통해서 찾고자 하는 것은 무엇인지 살펴보고, 그의 작업이 함유한 미학과 미적 가치가 무엇인지 해설한다.

II. 시간의 흐름에 몸을 맡긴 ‘중력 조각’

인간 실존의 물리적 바탕은 ‘중력’이다. “지구가 물체를 지구의 중심 방향으로 끌어당기는 힘”을 중력이라고 할 때, 이것은 현실 도처에 자리하면서 직립 인간의 실존적 정체성을 견인해 왔다. 물론 20세기 이래 중력에 저항하는 인간의 욕구가 비행기로 지상을 떠나고 우주선으로 지구를 떠나게 만든 상황에 이르게 했지만, 중력은 여전히 인간이 지구 표면에 발을 딛고 삶을 지속하게 만드는 환경이자, 실존적 배경이다. 그 자체로 보이지 않는 까닭에 우리는 중력의 존재를 자주 망각하고 살지만, 나 혹은 타자, 그리고 사물에 개입해서 드러내는 막강한 그 능력은 이루 말할 수 없을 정도이다.

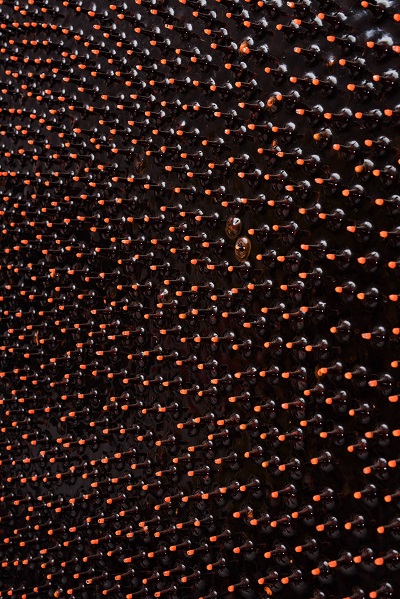

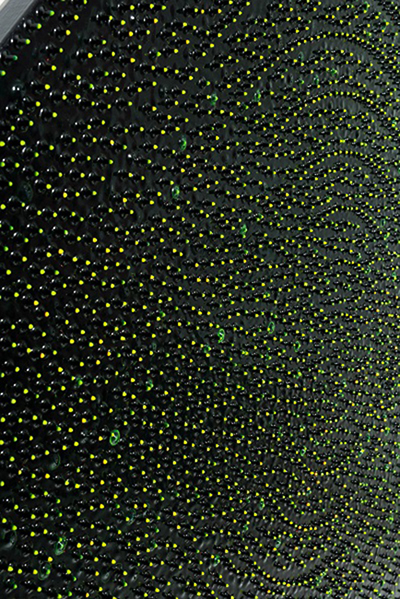

노열은 자신의 작업 안에서, 이러한 인간 실존의 환경이자 맥락인 ‘중력’이 지닌 비가시성을 가시성으로 견인하는 일에 주목한다. 거꾸로 뒤집은 캔버스나 사물의 표면에 안료와 미디엄을 섞은 특수한 물감을 덧바르고 그 표면으로부터 중력에 의해 물감의 질료가 추락하는 과정을 고착해서 시각화하는 것이 그것이다. 그것은 때로는 캔버스나 오브제 전면이나 일부분에 그만의 조형적 언어로 시도된다. 그러한 까닭에, 그의 작업은 이젤 회화의 수직의 제작 방식을 탈주하고 캔버스 천을 바닥에 눕혀 있고 질펀하게 이벤트를 펼쳤던 잭슨 폴록(Paul Jackson Pollock)의 드리핑 회화와 같은 수평적 행위의 새로운 ‘조각적 버전’처럼 보인다. 그도 그럴 것이 노열의 작업은 “석회 동굴 내부에서 지하수에 용해되어 있는 탄산칼슘이 천장 또는 벽을 타고 흘러내리는 과정에서 집적, 침전되어 형성되는 퇴적 지형”인 스펠레오뎀(Speleothem)을 연상하게 만드는 까닭이다. 동굴 천정에서 떨어지는 탄산칼슘이 고드름처럼 자라난 종유석(鐘乳石) 혹은 탄산칼륨이 바닥에 떨어진 채 자라난 석순(石筍)처럼 말이다.

노열의 평면 작품은 피상적으로 회화처럼 보이지만, 물리적 속성상 요철(凹凸)을 지닌 3차원의 조각이 분명하다. 오브제에 물감 돌기가 자라난 캔버스나 오브제 작업뿐만 아니라 종유석과 같은 물감 덩어리를 주렁주렁 달고 있는 와이어 설치 작업 또한 그러하다. 노열의 작품은 대개 동굴의 종유석에 이르는 일련의 과정을 담은 결과물처럼 시각화된다. 종유석의 초기 단계에는 물방울 크기 정도의 점적석(點滴石) 형태를 만들다가 시간이 점차 지나면서 둘레의 굵기를 키운 유석(流石)으로 자란다. 또한 ‘동굴 천장에 아래로 길이를 키운 채 매달린 술병 모양 혹은 원추형의 광물질’인 종유석으로 자라기도 한다. 영어로, 점적석을 드립스톤(dripstone), 유석을 플로우스톤(flowstone)이라고 부르는 것을 상기할 때, 노열의 이번 전시는 점적석과 유석 사이를 오가는 위상과 정체성의 무엇이라고 하겠다. 달리 말해, 이번 전시는 점점석의 물방울 모양처럼 캔버스나 사물의 표면과 납작하게 물감층이 붙어 있는 형태나 그보다 긴 유석처럼 물감층이 길게 매달려 있는 형태를 오가는 변화체의 작업으로 평가된다. 그뿐만 아니라 작가는 물질이 만든 요철의 효과를 물감의 다양한 색층과 맞물리게 하거나, 더러 캔버스를 이리저리 기울여 안료의 흐름을 제어함으로써 화면의 변주를 도모함으로써 작품을 밤하늘 별자리나 오묘한 우주의 은하처럼 보이게 만들기도 한다.

따라서 노열이 언급하는 ‘중력 조각’이란, 이번 전시 주제, ‘흐름에 따르다(With natural flow)’처럼 물감의 질료 자체를 중력의 작용과 시간의 흐름에 의탁한 조각적 조형으로 출발해서 그 이미지를 무한 확장하는 작업이라고 하겠다.

III. 기다림의 시간과 무의미를 지향하는 반복적 행위

노열 작가의 ‘중력 조각’ 연작은 물감의 질료 자체를 중력과 시간의 흐름에 의탁한다. 뒤집어 놓은 캔버스나 오브제 위에 물감을 올리고 그것으로부터 중력에 따라 흘러내리는 물감을 고착하는 단순한 행동을 반복하는 그의 창작 과정은 어떠한 의미와 주제 의식을 품는가?

이러한 창작 과정은 우리에게 ‘예술과 시간’에 관한 의미를 질문하고, ‘무의미 속 의미를 지향하는 반복적 행위와 기다림에 관한 주관적 시간’이라는 주제 의식을 되묻게 한다. 누구나 공평하게 자연으로부터 물려받은 ‘크로노스(kronos)’라는 객관적인 시간 안에서 나의 선택에 의해 특별한 존재 의미가 부여되는 정신적이고 심리적인 시간인 ‘카이로스(kairos)’라는 주관적 시간을 작가 노열은 지난한 반복적 행위와 기다림을 통해서 소비한다. 노열의 이러한 창작 태도는 우리에게 부조리(Absurd)의 인간 현실 속 상황과 그 속에서의 예술의 의미를 되묻게 한다.

그의 반복적 예술 행위는 마치 그리스 신화의 시시포스(Sisyphus)가 아래로 굴러떨어지는 거대한 바위를 산 정상까지 밀어 올리기를 거듭하는 형벌처럼 보인다. 카뮈(Albert Camus)가 분석했듯이, 우리가 맞닥뜨린 상황은 부조리하기 그지없지만, 시시포스는 형벌이라는 이름으로 세상에 저항하고 있는지 모른다. 사무엘 베케트(Samuel Beckett)의 작품, 『고도를 기다리며(Waiting for Godot)』(1953)의 주인공 블라디미르(Vladimir)가 누구인지도 모르는 고도(Godot)를 50년 동안이나 마냥 기다리는 행동은 또 어떠한가? 기다림에 지친 에스트라공(Estragon)이 그만 자리를 떠나자고 재촉할 때도 블라디미르는 거듭된 기다림을 더 지속하길 주장한다.

작가 노열은 마치 시시포스나 블라디미르와 닮아있지 않은가? 그가 시시포스처럼 누군가로부터 형벌을 받은 것도 아니고 블라디미르처럼 기약 없는 기다림을 지속하는 것도 아니지만, 그는 반복적 행위와 기다림을 지속한다. 그 누구도 그에게 그렇게 하라고 강요하지 않았지만, 노열은 캔버스나 오브제에 덧입혀진 물감이 추락하고 수분이 빠져 건조하길 기다리고 다시 그 위에 물감을 덧입히는 일을 반복한다. 노열은 어쩌면 시시포스와 달리 ‘자기가 선택한 형벌’을 끝까지 밀어붙이며 살아가야 운명을 타고 태어난 존재인지도 모른다. 천형에 가까운 예술가로서의 삶을 말이다. 그는 블라디미르와 달리 ‘작품의 완성이라는 목적지를 설정한 기다림’을 지속하지만, 어쩌면 그 기다림의 대상은 블라디미르가 기다리는 ‘고도’처럼 부조리하고 무의미한 존재인지도 모른다.

그렇다. 노열에게 그것은 현실적으로 무의미하고 실존적으로 부조리한 것이지만, 그는 예술이라는 이름으로 그 무의미와 부조리 속에서 혹시 있을 수 있는 의미를 찾는 일에 집중한다. 그것이 무엇인가? 그의 작가 노트를 보자: “(나의) 중력 조각은 자연의 흐름을 따르는 동시에 오랜 기다림의 연속으로 이뤄지는 자연 현상으로서 자연의 순리, 생멸의 흐름, 기다림의 느림이란 의미를 담는 과정이다.”

전시 주제에서 유추할 수 있듯이, 작가 노열의 작업은 자연의 순리에 몸을 싣고 ‘자연스러운 흐름’을 좇고 있는 것으로 보인다. 작업 완성을 위한 오랜 기다림조차 생성소멸을 거듭하는 자연의 순환 질서 안에서는 그저 소소하고 미미한 움직임일 뿐인 까닭에 그는 인위와 작위가 아닌 자연스러운 흐름으로 예술 창작 과정을 받아들이고 오랜 기다림에 몸을 의탁한다. 작업을 위해 시간의 흐름을 조급하게 당길 수도 없는 일! 따라서 그의 작업은 기다림의 시간 속에서 불가피하게 맞닥뜨리는 느림의 미학을 자의 반 타의 반으로 실행한다. 빠른 성장과 발전을 도모하는 현대 물질문명의 속도감과 현저히 이격한 채 자연의 느릿한 순환 질서 속에 몸을 싣고 자기의 작업을 위해서 미미하고도 반복적인 몸짓을 세상에 던지고 그것의 완성을 위해서 하염없이 기다리는 느림의 미학 말이다.

IV. 무의미와 의미 과잉 사이를 오가는 ‘지표로서의 흔적’

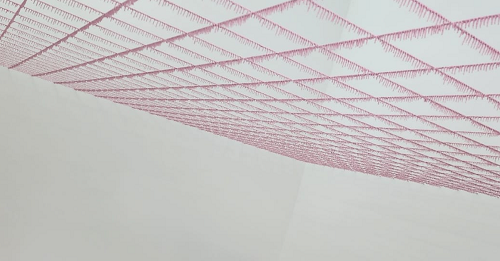

노열은 이번 전시에서 그간의 여러 조형 실험을 거친 캔버스 작품들과 더불어 ‘중력 조각’의 미학을 탐구하는 설치 작품 한 점을 선보인다. 이 작품은 전시장 한 곳을 통째로 공간화했는데, 그는 전시장 천장에 격자무늬 형식으로 와이어를 팽팽히 설치하고 그 위에 연분홍색 특수 도료를 올려 바르는 일을 지속한다. 결과적으로 중력에 따라 와이어로부터 추락하던 물감은 종유석처럼 건조, 응집한 채 그 아래 매달린다.

기다란 막대기에 붙여 만든 특수 붓으로 가느다란 두께의 와이어 위에 물감을 올리는 일이 어디 쉽겠는가? 그는 무거운 막대기 붓을 들고 하루 종일 전시장 전체를 돌아다니면서 목을 꺾은 채 천장을 바라보면서 와이어 위에 물감을 올리기 위해 지난한 몸짓을 거듭해야만 했다. 벽면과 바닥에 비닐과 방수천을 도포했지만, 작업 중에 몸 위로 떨어지는 물감 세례를 피할 수도 없었을 것이다. 그는 왜 이번 전시에서 이러한 창작을 감행했는가?

“연분홍 페인트는 떨어짐과 마름의 반복으로 ‘중력 조각’을 낳는다. 허공에 무의미의 의미를 담는다. 의미의 무의미를 담는다. 무의미의 의미, 의미의 무의미는 ‘중력 조각’으로 남는다.”

그가 작가 노트에서 밝히고 있듯이, 와이어 위에 올린 물감이 낙하하는 동시에, 와이어에 달린 물감이 건조와 집적을 거듭하면서 종국에 종유석과 같은 형상을 남긴 노열의 ‘중력 조각’은 반복적 행위와 기다림 그리고 느림의 시간 속에서 무의미를 드러내는 일이며 동시에 그 속에서 혹시 있을지도 모를 예술적 의미를 찾는 작업이 된다. 그런 면에서 작가 노열은 오늘날의 예술 버전의 시시포스나 블라디미르의 초상일지도 모른다. 예술이 무엇인지 확신할 수 없는 가운데 그것이 무엇인지를 찾는 과정을 여전히 지속하는 오늘날 다수의 예술가처럼 말이다.

여기서 이 글은 노열이 와이어에 남긴 종유석과 같은 형상의 핑크빛 물감의 덩어리가 함유한 미학이 무엇인지를 추적한다. 이 글은 그것을 ‘의미를 지우는 지표(index)로서의 흔적(trace)’ 더 구체적으로는 ‘무의미와 의미 과잉 사이를 오가는 지표로서의 흔적’으로 정의한다.

주지하듯이, ‘흔적’은 “어떤 현상이나 실체가 없어졌거나 지나간 뒤에 남은 자국이나 자취”를 의미한다. 바르트(Roland Barthes)가 사진에 표방하는 흔적의 미학을 어떠한 주체나 사물이 “거기에 있었다(Çà a été)”라고 하는 어떤 완료형의 사건이 남긴 무엇으로 간주하듯이, 흔적은 기호학의 관점에서 지표와 연동한다. 지표란 퍼어스(C.S. Peirce)의 기호학(semiotics)에서 처음 등장한 용어로, 흔히 여기, 저기 등 지시대명사처럼 ‘방향이나 목적 혹은 어제, 내일 등 시제 혹은 지능지수와 GNP의 수치처럼 ‘기준’을 가리키는 기호로 이해되지만, 지표의 본질적인 의미는 “표상하는 사물, 즉 대상체와 의미 사이의 인과 관계와 상관성을 드러내는 기호”이자 “대상체와 실존적 연결을 이루고 있는 기호”이다. 지표와 대상체 사이에는 어떤 인과적인 관계가 존재하는 까닭이다.

예를 들어, 식당의 한 테이블 위에 음식의 잔여물이 남겨진 것은 얼마 전에 손님이 식사를 마치고 나갔다는 지표이며, 조금의 물기가 남아 있는 것은 이전에 테이블을 행주로 닦았다는 지표가 된다. 또한 노인의 손등에 핀 검버섯은 나이가 들었다는 지표이며, 어린아이의 손등에 난 멍 자국은 얼마 전에 타박상을 입게 된 사고가 있었음을 알리는 지표가 되기도 한다. 한 발레리나의 발가락에서 발견되는 굳은살은 혹독한 연습의 시간을 거쳤음을 알리는 지표가 될 것이다. 이처럼 ‘흔적’이라는 것이 “어떤 현상이나 실체가 없어졌거나 지나간 뒤에 남은 자국이나 자취”를 의미하듯이 ‘지표’ 또한 사물과 사건의 인과 관계를 추적하게 만든다. 이처럼 지표는 대개 흔적으로부터 오고, 흔적은 많은 부분 지표와 같은 의미로 묶인다.

유념할 것은, 노열의 ‘중력 조각’에서 지표는 흔적과 동의어로 사용되거나 적어도 흔적을 해설하는 기호학적 의미를 함유한다는 것이다. 특히 그의 작품에서 ‘지표’는 물감의 낙하가 남긴 고드름과 같은 질료의 ‘흔적’을 유발한 예술 창작이라는 사건의 인과 관계를 추적하는 ‘기호’로 작동한다.

그런데 노열의 ‘중력 조각’ 연작에서 흔적은 ‘의미’와 ‘무의미 혹은 의미 과잉’ 사이를 배회하는 무엇이 된다. 마치 데리다(J. Derrida)가 ‘흔적’을 ‘있음과 없음 사이에 불확정의(indécidable)의 상태로 애매하게 걸쳐 있는 경계선’으로 살피고 있듯이 말이다. 데리다의 관점으로 말해 그것은 ‘차연(差延, Différance)의 지표’이자 ‘무의미 혹은 의미 과잉의 지표’가 된다. 전자는 의미에 방점을 두면서도 의미 생성을 무한히 연장하는 지표를 말하고, 후자는 사건의 인과 관계 추론을 무의미 속에 묶어두거나 그 추론의 가능성이 너무 많은 의미 과잉 사이를 넘나드는 지표를 의미한다.

따라서 노열의 물감의 낙하가 남긴 질료의 흔적, 즉 ‘물질 흔적’은, 기호학의 입장에서 지난한 반복과 노동의 예술 창작이라는 사건을 ‘주관적 시간 속 느림과 기다림의 미학’과 같은 의미 있는 무엇으로 해설하게 만들기도 하지만, 흔적으로서의 ‘무의미나 의미의 과잉’으로 해설하게도 만든다. 노열의 작품과 관련하여, 지금, 여기에서 대면하는 ‘물질 흔적’이 함유하는 ‘창작 주체의 부재함’이나 ‘너무 많은 의미’를 생각해 보라. 이러한 차원에서 우리는 그의 작업을 가히 ‘무의미와 의미 과잉 사이를 오가는 지표로서의 흔적’이라고 해설할 만하다.

V. 에필로그 – 자라는 조각

글을 맺자. 중력과 시간의 흐름에 몸을 맡긴 노열의 ‘중력 조각’ 연작은 빠르게 변해 가는 물질문명 사회에 대한 비판적 문제의식을 제기하면서 카이로스, 즉 작가가 당면한 주관적 시간 속에서, 반복적으로 물감을 올리는 지난한 노동 행위를 통해서, 느림과 기다림의 미학을 선보인다.

작가 노열은 예술의 장에서, 마치 그리스 신화 속 시시포스나 사무엘 베케트의 작품 속 블라디미르처럼 반복적 행위를 거듭함으로써 예술가로서의 삶이라는 자발적 형벌을 자처하거나 창작의 기나긴 기다림을 통해 예술을 통한 구원을 기대한다. 예술이 ‘무의미와 의미 과잉 사이를 오가는 존재’임을 그가 이미 알고 있으면서도 그는 ‘의미 과잉의 우물’ 속에서 자기만의 의미를 길어 올린다. 캔버스나 오브제 그리고 와이어 설치물 위에 반복적 행위와 기다림으로 만든 ‘물질 흔적’을 통해서 그는 ‘물질이 만드는 자발적 조각’ 즉 ‘물질이 중력과 시간의 흐름에 따라 스스로 자라는 조각’의 의미를 견인한다.

그래서일까? 낙하하는 물감이 캔버스나 오브제 위에 유석 혹은 석순처럼 고착되고 응집한 물질 흔적은 관자에 따라 식물의 군집체나 동물의 촉수 혹은 날개처럼 생명을 품은 존재처럼 보이기도 한다. 혹자는 밤하늘의 별자리나 광활한 우주 은하의 공간처럼 인식되기도 한다. 물질이 스스로 자라나 우리에게 상상의 나래를 펼치게 만드는 셈이다.

노열은 물질의 우연적 개입을 열어 두기 위해 가장 기본적인 필연의 장을 마련하는 예술가의 역할에 만족하고 있는지도 모른다. 필연 속에 개입하는 물질의 우연 효과와 그것이 창출하는 엄청난 시각적 확장을 열어 두는 시간의 흐름을 덤덤하게 수용하면서 말이다. 그의 아래 진술처럼.

“떨어질 것은 떨어지고, 맺힐 것은 맺히고, 자랄 것은 자란다. 퍼질 것은 퍼지고, 쌓일 것은 쌓이고, 높아질 것은 높아진다.”

(20230514)

출전 /

김성호, 「중력 조각 – 물질 흔적으로 길어 올리는 ‘의미 과잉 속 의미’」, 『노열』, 카탈로그 서문, 2023. (노열展, 을갤러리, 2023. 5. 16~06. 10)

FAMILY SITE

copyright © 2012 KIM DALJIN ART RESEARCH AND CONSULTING. All Rights reserved

이 페이지는 서울아트가이드에서 제공됩니다. This page provided by Seoul Art Guide.

다음 브라우져 에서 최적화 되어있습니다. This page optimized for these browsers. over IE 8, Chrome, FireFox, Safari