객원연구원

2022 박물관·미술관 발전 정책세미나

<박물관·미술관 정책의 전환은 가능한가?

: ICOM의 뮤지엄 정의 개정과 한국의 박물관‧미술관 정책>

2022년 12월 5일(월) 14:00~17:00

국립현대미술관(서울관) MMCA다원공간

윤열수 한국박물관협회 회장

2022년 12월 15일 월요일 오후 2시, 2022 박물관·미술관 발전 정책 세미나가 열렸다. 문미옥 아해한국전통문화어린이박물관 관장의 사회와 윤열수 한국박물관협회 회장, 김선정 ICOM 한국위원회 위원장, 양지연 한국예술경영학회 회장의 개회사 후, 김승수, 김예지 국회의원과 이종률 문화체육관광부 지역문화정책관의 축사가 이어졌다. 1부, 5개의 주제 발표와 2부, 발표자와 전문패널이 함께 토론하고 짧은 현장 질의응답 후 세미나는 마무리되었다.

2007년 이후 약 15년 만에 ICOM 박물관 정의가 <2022 ICOM 프라하>에서 개정되었다. 재정의에 대한 필요성은 지속적으로 논의되었고, 지난 2019년 교토에 합의되지 못했던 것을 올해 이루어냈다. 또한 이번엔 처음으로 영어뿐 아니라 ICOM 공식 언어인 영어, 프랑스어, 스페인어로 통합 발표되었다.

1974년 박물관 정의

A museum is a non-profit making, permanent institution in the service of the society and its development, and open to the public, which acquires, conserves, researches, communicates, and exhibits, for purposes of study, education and enjoyment, material evidence of man and his environment..

2007년 박물관 정의

A museum is a non-profit, permanent institution in the service of society and its development, open to the public, which acquires, conserves, researches, communicates and exhibits the tangible and intangible heritage of humanity and its environment for the purposes of education, study and enjoyment.

2022년 새로운 박물관 정의

A museum is a not-for-profit, permanent institution in the service of society that researches, collects, conserves, interprets and exhibits tangible and intangible heritage.

Open to the public, accessible and inclusive, museums foster diversity and sustainability.

They operate and communicate ethically, professionally and with the participation of communities, offering varied experiences for education, enjoyment, reflection and knowledge sharing.

박물관은 유무형 유산을 연구‧수집‧보존‧해석‧전시하여 사회에 봉사하는 비영리, 영구기관이다.

박물관은 모든 사람에게 열려 있어 이용하기 쉽고 포용적이어서 다양성과 지속성을 촉진한다.

박물관은 공동체의 참여로 윤리적, 전문적으로 운영하고 소통하며, 교육‧향유‧성찰‧지식공유를 위한 다양한 경험을 제공한다.

박물관·미술관 정책의 전환은 가능한가?

: ICOM의 뮤지엄 정의 개정과 한국의 박물관‧미술관 정책

(주 최) 한국박물관협회, ICOM 한국위원회, 한국예술경영학회

1부

[기조발표]

ICOM(국제박물관협의회)의 뮤지엄 정의 개정 경과, 의의, 쟁점

장인경 ICOM 부회장/철박물관 관장

[발 표1]

「박물관 및 미술관 진흥법」의 박물관·미술관 정의 및 구분의 쟁점과 과제

박소현 서울과학기술대학교 교수

[발 표2]

박물관·미술관 공공성의 정책적 의미와 ‘우수 박물관·미술관’ 기준의 필요성

양지연 동덕여자대학교 교수

[발 표3]

박물관은 어떻게 사회적 역할을 수행하는가? - 박물관 정의(definition)의 실현을 위한 정책적 방안 모색

김현경 한국문화관광연구원 부연구위원

[발 표4]

「박물관 및 미술관 진흥법」 상 박물관 및 미술관의 법적 성격에 대한 재고 - 비영리성을 중심으로

박경신 이화여자대학교 겸임교수/법학박사

[발 표5]

새로운 박물관 정의와 박물관·미술관 현장

김장언 아트선재센터 관장

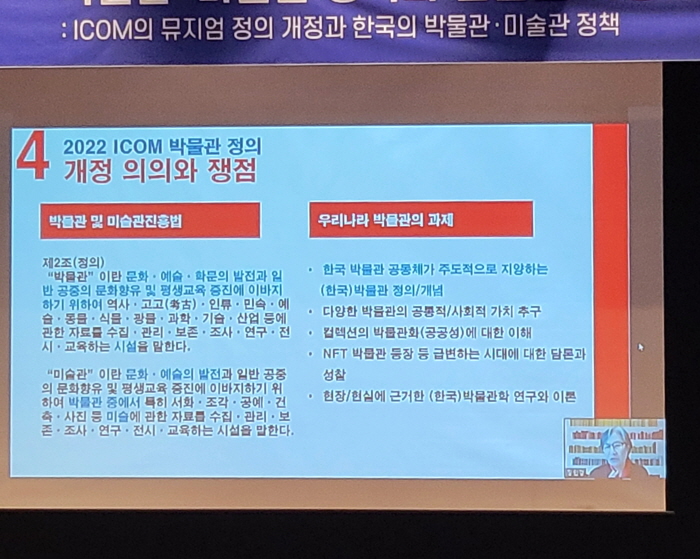

[기조발표]에서 장인경 ICOM 부회장은 앞으로의 과제는 한국의 새로운 정의를 해석하는 일에 있다고 보았다. Museum의 용어가 한국은 박물관과 미술관으로 나뉜 것처럼 나라의 시스템과 가치가 다르다. 이번 ICOM의 박물관 정의를 여러 전문가와 함께 한국만의 정의로 발표하였고, 이를 해석함에는 기관마다 여러 합의 끝에 도출되어야 한다. 이에 “우리가 주도적으로 한국 박물관 정의를 만들어 가자”고 말하며, 더불어 이번 ICOM의 정의에서 30대의 젊은 연령의 목소리가 적극적으로 담긴 것처럼 한국에서도 앞으로의 세대가 목소리를 내며 박물관, 미술관의 개념과 해석을 하길 바란다고 밝혔다.

박소현 교수는 한국의 「박물관 및 미술관 진흥법」의 개정 흐름이 건립의 양적 확충과 지방의 분포, 규제 완화의 가속화로 말한다. 법적인 강제성은 없어지고 양적 팽창만 되었다. 부실한 운영과 문제를 해결하기 위해 2016년 건립 타당성 연구와 평가인증제 도입이 출범하였지만, 박물관·미술관의 정의와 분류체계가 모호한 상황 속에서 실질적 개선은 미흡할 수밖에 없다. 문화체육관광부 산하 공공기관인 한국문화예술위원회 소속, 아르코미술관이 사립미술관으로 분류되는 현재 시스템에서 수정된 ICOM 정의, ‘not-for-profit’이라는 ‘비영리’의 개념을 어떻게 적용할 것인지 더 복잡해진다. 결국 규제 완화로 인한 부작용을 해결하기 위해 처음 박물관 기준 등록기준이 존재하고 법령이었던 「박물관법」까지 함께 고찰하며 박물관 및 미술관의 정의와 분류체계가 명확히 규정될 필요가 있음을 시사했다.

양지연 교수는 우수한 박물관 및 미술관의 기준의 필요성을 언급하였다. 비영리적인 기관으로 ‘공공성’이라는 키워드를 주요하게 보았다. 국공립을 위한 평가인증제도가 존재하지만 이는 한계가 있다. 영국, 미국, 일본의 해외의 국가적 수준의 기준을 토대로 총 83개의 항목을 5개의 기준(공공성, 조직 건전성A, 조직 건전성B, 소장품, 이용자 및 이용자 경험)으로 분류, 113명의 관장, 학예, 관계 인력들의 긍정도 평가 조사를 진행하였다. 결론적으로 53개의 항목에서 약 70%의 지표 필요성 및 공감을 보였다. 한편으로 구체적인 운영방식 및 매뉴얼 항목을 인식하고 평가, 활용하는 측면에 대한 인식 편차가 크게 나타났다. 박물관·미술관을 질적 수준으로 끌어올리기 위해 우수기관의 기준을 마련하고 이를 준수하기 위해 노력할 필요성을 언급하였다.

김현경 부연구위원은 박물관 정의의 주요 개념을 ‘접근성’, ‘사회적 포용’, ‘지속가능성’을 뽑았다. 박물관의 업무 현장을 유기적으로 고민하고 같이 논의, 진행되어야 한다. 시설이 우선이 아닌 사람이 우선되어야 한다. 예로 복지서비스로 휠체어를 기관에서 제공하고 있지만, 편의 시설을 안내할 사람이 부재하고 보관 위치를 관람자가 인식하지 못한다면 이와 같은 서비스는 무용지물이다. 필요 인력의 충족과 함께 유기적으로 연결되어야 한다. 이는 부서 간에도 해당한다. 전시와 교육, 서비스가 각각 분리되어 운영되는 것이 아니라, 함께 연결되어 총체적으로 접근할 필요가 있다. 이를 위해 인력의 지속적인 재교육을 강조하였다.

박경신 박사는 한국에선 박물관·미술관의 법령 부재를 꼬집었다. 강제성이 없는 진흥법이라는 특수한 법령을 가질 뿐이다. 법적 테두리가 없는 상태에서 현재 진흥법은 현실의 괴리를 유발한다. 비영리기관이라 규정되고 있는 박물관·미술관의 영리 활동의 범위를 어디까지로 볼 것인가. 정부가 국공립을 넘어 사립에 어느 정도, 어디까지 지원해야 하는가. 박물관·미술관의 수익을 단체 구성원에게 배분해도 되는가. 진흥법엔 세세한 항목이 부재하고 그나마 있는 기준을 어길시 처벌할 근거가 없다. 공공의 성격을 가지는 만큼 명확한 개념 정의와 범위 규정, 다양한 사례조사를 기반으로 한 박물관·미술관의 법적 제도화가 필요하다.

김장언 관장은 박물관·미술관이 시설로서만 규정되고 있음을 우려하였다. 국공립과 사립의 형태로 구분되어 사립 기관에 대한 정부 지원을 의심하고 감시한다. 사립도 공공의 박물관·미술관을 운영하고 있음에도 사립엔 의문을 가진다. 임의로 부여된 사립의 공적인 의미와 사적인 의미가 명확히 구분할 필요를 느낀다. 명확한 정의와 세밀한 지원·평가 기준을 바라며, 사립 박물관과 미술관의 공공성과 역할에 다시 생각해 볼 필요성이 있다고 밝혔다.

2부

토론: 새로운 박물관 정의의 활용

(왼쪽부터) 발표자: 김장언, 박경신, 김현정, 양지연, 박소현 / 진행: 하계훈 / 토론자: 한수 국립공주박물관 관장, 윤태석 국립항공박물관 학예연구본부장, 이한용 전자선사박물관 관장, 박선주 영은미술관 관장, 이영진 세계민속악기박물관 관장

한수/박소현: 현재 도서관의 수보다 박물관과 미술관의 수가 더 많다. 국가박물관위원회 설치 논의가 오래전부터 나왔다. 정책적 의사결정과 기금 필요성에 동의한다. 어떻게 할 것인지가 주요 논의가 필요하다. 이전 정의와 분류체계가 논의되고 법적 조항이 갖춰야 한다.

윤태석: ‘공공성’에 대한 우려가 크다. 특히 사립엔 우수기관이란 가혹하게 들린다.

양지연: 박물관·미술관의 범주에 들 수 있도록 ‘우수기관’을 만드는 것이 필요하다. 우열을 말하는 것이 아니다. 영국도 미국도 우수기관을 베이스라인, 최저 기준으로 본다. 높은 기준이 아니라 박물관, 미술관으로서 최소한의 기준을 제시하여 질적 향상하기 위한 동력으로 삼을 수 있게 하는 것이다.

이한용/김현정: 현재 국회 입법 후보 6개 중 발의가 3개만 되었다. 매장문화보호법 개정, 공립과 지방의 소장품 수 대비 학예인력 배치, 관장의 조건을 학예직에서 선출되어야 한다는 내용이다. 뵈다시피 법의 발의는 1건이고 이 또한 매장문화에만 해당되어 문화예술법과는 거리가 멀다. 현실적으로 법 발의를 위한 문체부의 관심이 부족하다. 전문 인력이 일할 수 있는 개정이 필요하다. 가치 향유권을 중시해야 한다. 국공립, 사립의 네트워킹을 연결해야 한다. 국립의 위상과 양적인 사립의 지원으로 공립은 소외되는 경향이 있다. 관장이 꼭 학예직이어야 하는 부분에선 의문이 든다. 특히 사립일수록 컬렉션의 이해와 지역사회의 사람과의 이해가 높은 사람이면 된다고 생각한다. 한 사람이라도 제대로 만족한다면 그것이야말로 포용적 기관으로서 성공한 박물관이다. 박물관·미술관의 인력은 재교육을 통해 꾸준히 발전되어야 하며, 이는 개인이 사적으로만 이루어지는 것이 아니라 공적인 영역에서 적극적으로 이루어질 필요가 있다.

박선주/박경신: 박미법은 정말 이례적인 구조이다. 박물관/미술관의 정의는 포괄적으로 언급되고, 정책과 연관된 항목은 학예인력 조항보다 뒤에 배치되어 있다. 박미법의 정의와 필요 개념, 조항 배치 순서부터 보완할 필요가 있다. 비영리와 영리의 개념 정의도 명확히 해야 한다. 한박협의 공청회를 열어 소통과 공론의 장이 지속해서 이루어질 수 있도록 해야 한다.

이영진/김장언: 공공성의 기준은 공립이 세금을 바탕으로 단순히 상설 전시만 하는 것이 아니라 그 기관에서 ‘공익적 활동을 하는가’에 있다. 사립은 사적인 개인의 것만 이루어지는 것이 아니다. 개인이나 사적으로 설립되었지만, 소장품 연구와 전시, 교육을 통해 공적인 분야를 제공한다. 사립을 부정적인 선입견에서 벗어나 다른 국공립과 동일한 시선으로 바라봐주길 바란다.

박물관 및 미술관을 운영함에 정책 기준은 중요하다. 박물관의 정의와 기준이 정립되고 법적 제도가 수반되어야 한다. 양적인 시설 확충에서 질적이고 지속 가능한 박물관·미술관으로 가기 위해 이러한 담론 현장이 활성화되고 정책 발의가 되도록 꾸준한 관심이 필요하다. ICOM의 박물관 정의함에 여러 나라와 세대가 함께 토의하여 결정되는 것처럼 국내에서도 다양한 인력과 참여 시간의 기회가 많아지길 바란다.

작성: 신소연

museum@daljin.com

동영상 : 김달진

FAMILY SITE

copyright © 2012 KIM DALJIN ART RESEARCH AND CONSULTING. All Rights reserved

이 페이지는 서울아트가이드에서 제공됩니다. This page provided by Seoul Art Guide.

다음 브라우져 에서 최적화 되어있습니다. This page optimized for these browsers. over IE 8, Chrome, FireFox, Safari