김성호

〔카탈로그 서문〕

신흥우전

현대적 나비즘(Nabisme)의 유쾌한 도시 군상

김성호(미술평론가)

도시라는 컨텍스트와 도시민 일상이라는 텍스트

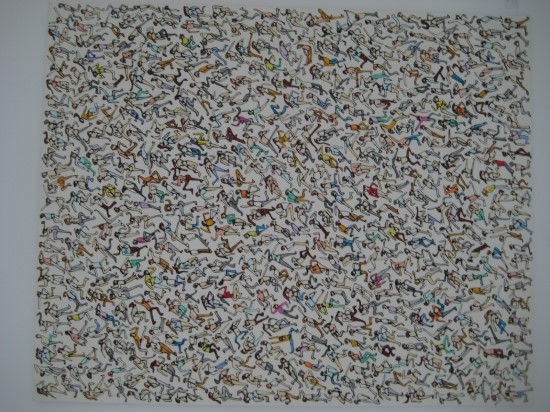

오랫동안 그의 작품들에 나타난 특징은 희화적인 드로잉 혹은 캐리커처 형식의 인물들이 화면 위 격자형 틀 속에 자리 잡고 있거나, 반대로 그 틀을 깨고 인물들이 한 덩어리처럼 섞여있는 것들이었다. 그들이 아무런 행위 없이 집단 초상의 형식으로 포즈를 취하고 있든, 저마다 흥겨운 춤추기를 즐기고 있든, 혹은 악기 협주에 한껏 흥이 나 있든, 그들이 자리한 공간에는 언제나 단색의 바탕이 배경을 이루고 있었다. 더러는 배경 화면 위에 마치 분필화와 같은 인물 드로잉들이 사뿐하게 자리 잡고 있기도 했지만, 여전히 그것은 단색의 바탕이 주조를 이루고 있는 것이었다. 그도 그럴 것이 그의 작품에는 사람들에 대한 관심 자체가 그 어떤 요소나 서브 테마(sub-theme) 보다 주요했기 때문이었다.

작가 신흥우에게 있어 단색의 바탕은 ‘사람들’이라는 주된 테마 자체를 강조하기 위한 매우 유효한 회화적 장치였다. 그에게 단색의 바탕은 ‘그의 인물들’이 특정화된 공간 속에 살고 있는 특수자의 신분이기 보다는 세계 어느 곳에 가서도 볼 수 있는 보편자의 신분임을 드러내는 ‘여백의 추상적 공간’이다. 그런 면에서, 그것은 ‘그의 인물들’이 ‘어떤 상황 속의 그 누구’라는 개별 정체성의 인물로 추론되기 보다는 ‘보편적 상황 속의 아무 누구’라는 익명성의 인물로 등장하길 기대하는 작가의 ‘잠시 비워둔 무대’로 기능한 것이었다.

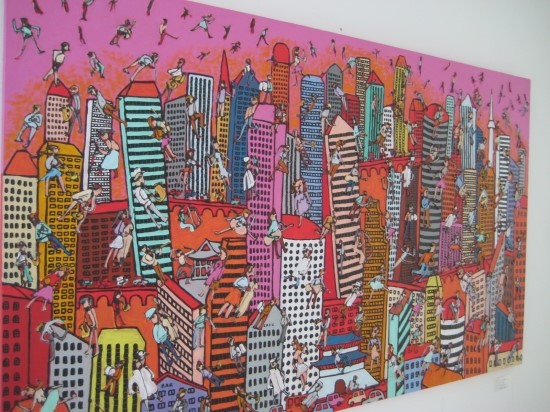

이러한 단색의 바탕 화면은 최근작들에 이르러 눈에 띄게 변모하고 있는 중이다. 2010년경부터 선보였던, 하늘을 부유하고 있는 사람들의 배경 화면에 떠오르고 있는 빌딩 숲은 이러한 변화에 있어 하나의 전조였다. 도시의 빌딩 이미지는 자연스레 함께 등장하고 있는 인물들을 ‘도시인’으로 연상케 하면서 그들의 신분을 ‘보편자’로부터 ‘특수자’로 구체화시킨다. 즉 등장인물들을 ‘사람들’로부터 ‘도시인들’로 구체화시키는 것이다.

흥미롭게도 이러한 변화의 구체화는 신흥우의 작품들에서, 인물들로부터 나오기 보다는 바로 인물들을 떠받치고 있는 배경 화면의 변화로부터 촉발되고 있다는 사실이다. 즉 인물들이 위치하고 있는 도시라는 시공간의 컨텍스트(context)를 가시화시켜 냄으로써 인물들의 외양이 이전 작품들에서 그다지 변모되지 않고 있음에도, 그들의 근본적인 정체성의 변화를 도래케 한다는 사실이다. 이렇듯 '장소 특정적'(site-specific) 상황이란 비단 퍼블릭 아트 유형으로 ‘확장하는 조각 영역’에서만의 화두가 아니다. 내러티브를 표상하고 있는 회화의 이미지 안에서도 이러한 장소 특정성은 작동한다.

더욱이 어떠한 특정적 상황을 드러내는 컨텍스트가 배경에 머물러 있기보다는 등장인물이라는 주이미지들(main images)과 섞여 들어가는 작품들에서는 이러한 장소 특정적 상황은 배가되면서 작품의 주제의식을 보다 명료히 한다. 예를 들어, 빌딩 숲이 있는 배경 위로 부유하고 있는 인물들을 그린 그의 시리즈 작품들에서 ‘빌딩이란 배경 이미지’는 주로 문명이나 도시를 표상하는 대유(代喩, synecdoche), 더 정확히는 제유(提喩, synecdoche)로 기능한다. 반면, 최근의 2012년도 작품들에서 나타나고 있는 도로, 버스, 차, 음식점, 수영장과 같은 구체적인 장소 이미지들은, 인물들과 섞여 들어가면서, 장소 특정적 상황을 물질화시키는 지표(index)로서 기능한다. 그것은 ‘비워둔 연극 무대’와 같은 컨텍스트로부터 영화나 드라마의 ‘오픈 세트(open set)’와 같은 구체화된 컨텍스트로의 이동한 것에 다름 아니다. 이러한 결과는 내러티브의 관점에서, 도시라는 컨텍스트를 도시민 일상이라는 텍스트와 조화롭게 맞물리게 하는 신흥우의 최근작이 도달한 주요한 성취 지점이라 할 것이다.

유쾌한 현대적 나비즘

단색의 중성 공간으로부터 일상의 도시 공간으로 보다 더 깊이 들어온 신흥우의 최근작들에서 우리는 보도를 걷고 있거나, 차도 위를 달리고 있는 버스, 자동차에 올라탄 도시민들의 천태만상의 화기애애한 풍경들을 볼 수 있다. 보도 위에서 길을 잃어버린 듯 두리번거리는 남자, 약속 시간에 늦은 듯 허겁지겁 달려가는 여자, 만원버스 안에서 비좁은 자리 때문에 다투고 있는 듯한 남자와 여자, 오토바이에 꼬마를 태우고 도로를 질주하는 여자... 여기에 자동차 뒷좌석에서 창문 밖 풍경을 바라보는 반려견의 앙증맞은 뒷모습까지, 신흥우가 그려내는 아기자기한 도시의 일상풍경은 텍스트와 컨텍스트가 하나의 덩어리로 만나 펼쳐내는 이 시대의 소소한 풍자화이자 하나의 담백한 알레고리(allegory)이다.

거기에는 도시민의 희로애락이 몽타주처럼 겹쳐진다. 이러한 도시민들의 다양한 감정과 다채로운 일상을 화면에 숨김없이 담아내고 그것을 효율적으로 보여주기 위해서 작가 신흥우는 이른바 건축에서 내부구조를 명확히 보이게 하기 위한 방식의 단면도(sectional view)의 화면을 제시한다. 즉 그는 버스에 탄 사람들의 다양한 모습을 효과적으로 보여주기 위해서 건축의 단면도처럼 버스의 한쪽 면을 잘라내 그 내부가 훤히 드러나도록 했다. 이러한 방식은 13세기, 초기르네상스 시대 치마부에(Cimabue), 지오토(Giotto), 두치오(Duccio) 등의 성화(聖畫)에서 살필 수 있듯이 화면에 담은 내러티브의 일관성을 위해서 건축 내부와 외부의 공간을 한꺼번에 보여주는 방식의 조형언어를 그가 현대적인 개념으로 계승하고 실천한 것이다.

신흥우 작

한편, 이러한 방식은 “보는 것을 그리는 것이 아니라 알고 있는 것을 그린다.”는 아동화(兒童畵)의 ‘투시적 표현’과도 겹쳐진다. 외곽의 틀만 남긴 채 형상화한 버스는 그런 면에서 또 다른 아동화적 표현들, 즉 비대칭적 이목구비, 각(角)이 지게 표현된 인물의 팔다리, 무시된 원근법 등 ‘고의적으로 못 그린’ 형상들과 만난다. 일부러 어눌하게 표현한 그의 ‘아동화적 표현어법들’은, 근본적으로 현실 이미지에 대한 지각의 방식을 아동들의 순수한 심적 상태로 되돌아가 살피려고 하는 그의 작업태도로부터 비롯된 것이다.

따라서 신흥우의 작업은 가히 현대적 '나비즘(Nabisme)'이라 칭할 만하다. 나비파(Les Nabis) 작가인 앙리 루소(Henri Rousseau)의 작품에서 발견되는 소박주의나 원시주의는 대개 아동화와 같은 순수의 심적 상태와 필연적으로 공유하듯이, 작가 신흥우 또한 양자의 대표적 특성들을 상호 오버래핑(overlapping)시키고, 교류시키고자 하는 시도를 지속한다. 그럼으로써 그는 자신만의 천연덕스럽고 풍자적인 예술세계를 유감없이 드러낸다. 그런 면에서 그에게 이름 지어주는 우리의 네이밍(naming)인 ‘현대적 나비즘’이란 일정부분 정당하다.

생각해보자.

그의 풍자적 이미지들은 외형상 ‘비현실적인 면모’를 강조하고 있음에도, 그것이 외려 ‘현실적 이미지’보다 더 적나라한 ‘현실의 실체’를 드러낸다는 것을 말이다. 그것은 ‘재현’(representation)을 근간으로 하면서도 ‘표현’(expression)에 보다 더 집중된 그의 조형언어로부터 기인한다. '대상에 대한 일루전(illusion)'에 집중하는 이미지는 언제나 현실의 표피만을 건드릴 뿐이지만, ‘주체 내부의 감정 표현(expression)’에 몸을 실은 이미지는 비교적 수월하게 현실의 심층에 잠입할 수 있기 때문이다.

이러한 표현적 조형언어는 실리콘이라는 그만의 독특한 재료 사용방식으로부터 기인한 것이기도 하다. 주사기를 통해 연속적으로 밀려 나오는 실리콘 재료를 가지고 끊이지 않는 인물 드로잉을 이어나가는 그의 초벌 작업에는 ‘대상의 재현이 아닌 내면의 표현’에 기초한 매우 감정적이고도 즉발적인 행위를 필연적으로 수반한다. 그가 만약 한 순간이라도 창작의 과정에서 방심한다면, 주사기로부터 밀려나오는 실리콘을 자유롭게 통제할 수 없게 됨으로써, 의도하지 않는 실패에 이를 수 있기 때문이다. 그래서 그의 ‘자유로운 표현 언어’는 민첩한 통제의 방식이 개입함으로써 ‘더딘 통제의 방식이 구현되는 재현’으로는 결코 이를 수 없는 현실의 심층(深層)에 도달할 수 있게 된다.

현실의 심층이란 무엇인가? 그것은 현실계 대상의 표피를 뚫고 도달하는 곳이기보다는 오묘한 현실계 주체들의 내면 감정(들)에 잠입함으로써 종국에 도달할 수 있는 곳이다. 즉 이미지의 ‘대상’으로부터 이미지를 지각하는 ‘주체’로 눈을 돌리는 과정 속에서 도달할 수 있는 공간인 것이다. 여기에는 희로애락과 같은 감정의 진폭이나 일상의 대화, 위로, 조언, 상담 등 한 주체가 다른 주체와 벌이는 소통의 차원이 작동한다. 화면에 가득 채운 그의 군상이 저마다 다른 주체들과 벌이는 ‘소리 없는 대화’를 통해 현실의 심층에서 아옹다옹 부대끼고 있듯이, ‘현실 심층’의 본질이란 너/나, 그리고 그/그녀 등과 같은 관계의 문제로부터 찾아질 수 있다.

그의 작품은 우리에게 하나의 선물을 선사한다. 인간 커뮤니케이션에서 자주 당면하는 배신, 저주, 좌절, 고뇌, 아픔, 슬픔이란 감정마저도 해학적이고 유쾌한 인물 형상들 속에 풀어내는 작가 신흥우의 ‘현대적 나비즘’이라는 따뜻하고 애정 가득한 시선이라는 선물이 그것이다. ●

출전 /

김성호, '현대적 나비즘(Nabisme)의 유쾌한 도시 군상“, (신흥우전, 2012. 10. 19~12. 31, 박영갤러리)

.........................................

FAMILY SITE

copyright © 2012 KIM DALJIN ART RESEARCH AND CONSULTING. All Rights reserved

이 페이지는 서울아트가이드에서 제공됩니다. This page provided by Seoul Art Guide.

다음 브라우져 에서 최적화 되어있습니다. This page optimized for these browsers. over IE 8, Chrome, FireFox, Safari