김성호

〔평론 일반〕

융합예술의 개념

김성호 (미술평론가)

(2편에 이어서)

5. 테크놀로지가 오인하는 통섭(consilience)과 융합예술

‘예술=일상’이라는 융합은 단토의 역사철학적 비평이론과 보드리야르의 사회학적 비평으로부터 문제의식(긍정적이든, 부정적이든)을 드러내고 있는데 반해, 테크놀로지는 주도하는 융합, 더 나아가 융합예술은 거의 낙관적인 미래로 우리를 인도한다.

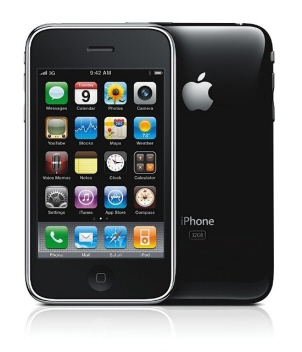

하지만 이것은 최근 유비쿼터스 컴퓨팅(ubiquitous computing)의 디지털 테크놀로지가 시도하는 컨버전스라는 ‘융합(convergence 또는 amalgamation)’의 환상과는 다른 지점에 존재한다. 테크놀로지가 주축이 된 융합(convergence)은 영역 간 모든 통합이라는 융합(consilience)과 그 개념을 일정부분 공유하는 것은 사실이지만, 근본적인 차이는 다르다. 오늘날 모바일과 같은 하나의 기기에 팩스, 전화, 카메라, 티브이, 계산기, 캘린더, 시계, 게임기, 네비게이션, 인터넷 등의 가능한 모든 테크놀로지를 담아내 융합시키는 ‘융합(convergence)’은 하나를 통해 모든 것(여러 가지 기능)을 해결해낼 수 있다는 환상을 드러낸다. 그런 탓인지 미디어공학이 주축이 된 상태에서 예술을 융합하는 일련의 움직임들을 혹자는 퓨전아트(fusion art), 컨버전스아트(convergence art)로 지칭하면서 예술과 기술의 합체적 실현의 무한한 가능성을 실험한다.

하지만, 디지털 테크놀로지가 주도하는 예술과의 융합(convergence)은 오늘날 맥락이 중심되는 상황 속에서 예술의 융합화가 형성되고 있는 다원주의 예술과는 다른 차원이다. 동시대 맥락에서 디지털 테크놀로지가 예술 유형과 융합한 것들은 대부분 미디어아트라는 협소한 영역으로 귀결되는 것이며 많은 부분 그것은 예술이라고 하기에 주저되는 것들이기 쉽다. 이것은 기술 본위의 환원주의적 융복합 경향이 만들어낸 결과이기 때문이다.

우리의 융합예술 논의는 디지털 테크놀로지의 환상으로 모든 것이 가능하다는 데 있지 않다. 또한 상호간의 차이나 다양성을 배제하고 신기술로의 융합을 주도하는 데 있지도 않다. 진정한 의미의 융합예술이란 새로운 합체의 덩어리들을 만들어나가는 디지털 융합(convergence)의 위상과 달리 융합과 분리가 언제나 유기적으로 발생하는 만남이다. 상호간의 다양성과 정체성을 유지시키는 상태에서 융합하는 융합(consilience)의 위상과 융합의 모든 요소들이 맥락마다 가치를 지니는 다원주의(pluralism)의 위상을 견지한다. 이런 까닭은 예술이란 본성 자체가 태생적으로 경계를 넘어서는 자유를 추구하는 지향성을 갖고 있기 때문이기도 하며, 자율적 예술의 진보적 역사가 종결한 오늘날에 이르러 이와 같은 예술의 다원주의적 본성이 본격적으로 가시화되고 있기 때문이기도 하다.

최근의 예술통합 양상은 테크놀로지가 주도하는 디지털 컨버전스의 테크놀로지 환원주의의 유형으로 종종 이해되곤 한다.

그러나 진정한 예술통합이란 '예술+예술, 예술+비예술, 예술+테크놀로지, 예술+컨텍스트' 등, 여러 속성들이 다차원적으로 통합하는 비환원적이고 수평적인 통합을 늘 열어둔다. 예술의 정체성이란 태생적으로 어느 곳에 귀속되지 않는 자유로운 정체성을 지니고 있는 탓이다. (S.H)

융합예술이 야기하는 동시대 다원주의예술의 미학 역시 통섭을 지향한다. 그런데 오늘날 융합예술은 앞서도 지적했듯이 디지털 컨버전스 경향처럼 테크놀로지가 선도하는 가운데 창출되는 양상이 부쩍 늘면서 기술공학의 환원주의적 모양새를 띠고 있는 것이 다반사이다. ‘예술+예술’ 식의 예술의 탈장르적 모색은 이미 나올 것이 다 나왔다는 융합예술의 현상은 이제, ‘예술+비예술’ 식의 영역 확장이 기술공학적 차원에서 주도됨으로써 테크놀로지에 근간한 매체미학의 담론만이 무성해진 것도 사실이다. 그만큼 다원주의예술에 관한 테크놀로지 관련 논의 외에는 인문학적 성찰이 일정부분 정체된 채로 이전 담론의 재생산에 집중되어 온 것도 사실이다. 그런 면에서 최근 국내의 통섭에 관한 논쟁들은 예술의 융합과 다원주의예술에 대한 테크놀로지 중심의 논의로부터 탈피해 또 다른 가능성 있는 담론을 재창출해낼 수 있는 바탕을 마련하고 있다.

유념할 것은 통섭이란 모든 분야의 ‘대립과 다름’을 한곳에 모아 논쟁을 촉발시키고 만나게 하는 장(field)이자, 작용(action)이라는 것이다. 그래서 부조화를 조화의 것으로 탈바꿈하는 개념이자 실천이다. 그것이 일반론이다.

그러나 통섭의 실천의 차원에서 검토해야만 할 사항이 존재한다. 거시적으로는 모든 것들의 대융합 즉 ‘사물에 널리 통함’과 ‘소통’의 위상에 공감하면서도 미시적으로는 통섭의 주체들이 관성처럼 양자의 ‘(가족) 유사성의 원리’에 집착한다는 것이다. 다름(부조화)을 같음(조화)에 담아내기 위해서 양자가 논쟁하고 힘겹게 싸우는 일이 많기 때문이다. 그래서일까? 이질적 주체들(일테면 과학과 예술, 고고학과 정치학 그리고 수학과 철학)이 통섭을 시도함에 있어서, 상호간 빈번히 접하게 되는 소통의 불능을 이유로 ‘다름 속에서 모색하는 유사한 것들에 관한 관심’을 과도하게 드러낸다는 것이다. 구체적으로 살펴보면, 미술의 시지각적 연구와 과학의 광학연구가 결합하고 고고학의 유물 연구가 정치학의 정치역사와 결합하는 식의 ‘유사성의 원리’에 집착하는 것이다.

더 심한 것은 아예 유사한 주체들이 유사성의 원리를 찾아나서는 안일한 통섭을 시도하는 경우이다. 일테면 과학의 인공지능과 의학의 뇌연구가 결합하고, 커뮤니케이션학의 미디어 소통과 정치학의 미디어 선거가 결합하는 식의 연구 같은 경우이다. 물론 통섭의 실천에 있어서는 이러한 유사성에 근간한 소소한 결과들이 모여 파생적 효과를 발생하고 그 통섭의 결과들이 또 다른 통섭의 결과들을 만나 확장된 담론과 실천을 만들어나간다는 점에서 그다지 비판거리만은 아닐 수 있다.

그러나 융합예술을 논의하는 이 장에서 예술은 태생적으로 다름에 끊임없이 침투하고 금기의 영역을 거리낌 없는 질주하는 존재라는 점을 상기할 일이다. 예술이란 유사성의 원칙을 넘어서는 통섭을 지속적으로 도모하는 존재이다. 여기에 융합예술 혹은 예술통섭의 주요한 화두가 놓여 있다.

FAMILY SITE

copyright © 2012 KIM DALJIN ART RESEARCH AND CONSULTING. All Rights reserved

이 페이지는 서울아트가이드에서 제공됩니다. This page provided by Seoul Art Guide.

다음 브라우져 에서 최적화 되어있습니다. This page optimized for these browsers. over IE 8, Chrome, FireFox, Safari