김성호

〔전시비평〕

문제 전시 평론 |마크 로스코 展 6.22-9.10 삼성미술관 Leeum & 그리다 展 5.24-7.16 서울시립미술관

회화의 종말, 그 이후

김성호(미술평론가)

일시적이라 하더라도 최근 활성화된 미술시장의 움직임 탓일까? 대중들에게 비교적 친숙한 방식으로 소통되는 회화 매체들이 최근 여러 기획전에 단골처럼 오르내리고 있다. 동시대의 다원화가 몰고 가는 극단이라 평가받는 ‘물질적 흔적 없는 미술’ 즉 디지털 매체에 의한 웹아트와 같은 온라인 상에서의 미술이 첨단 테크놀로지의 도움으로 유행되어 가는 시점에서도 회화의 자리는 미술가들이 회귀할 고향처럼 인식되어 온 것이 사실이다.

그러나 늘 회화의 위기의 시대에 회화의 복권을 논하고 그 화려한 귀환의 시대를 점치면서도 ‘이전의 회화가 아닌 회화’의 모습을 꿈꾸어 온 것이 많은 이론가나 미술가들의 바람이었음은 주지의 사실이다. 그것은 “구태의 것으로는 안 된다”라는 자각과 각성이지만 한편으로는 “그럼 회화는 어떻게 살아”라는 위기의식에 대한 모종의 협잡과 음모가 작동하고 있다는 간과할 수 없는 사실이다. 장 보드리야르가 ‘비평의 무용성을 촉발하는 무가치한 현대예술의 향수와 소비를 위한 예술의 음모’를 논구하고 있듯이 예술을 통한 이익을 위한 공모는 미술시장이 살아 숨 쉬는 한 지속된다. 다양성을 용인하면서도 소비의 이데올로기가 작동하는 보드리야르 식으로 고찰되는 ‘취향의 위계’는 여전히 공고해질 따름이다.

다만 우리가 여전히 애정을 가지고 바라볼 것은 예술가들이 이러한 음모에 노출되어 있으면서도 궁극적으로는 어떠한 유행에도 편승하지 않으면서 자신이 좋아하는 장르를 고집하고 자신만의 내면세계를 구축하는데 모든 시간을 바치려는 비사회적인 일상을 이해하는 일이다. 그들의 비사회적인 일상을 사회화시키는 것은 눈먼 대중과 영합한 미술시장이거나 전문가를 자처하는 기획자나 이론가들이지만 말이다.

회화의 두 얼굴

저열하고 비루한 시대에 ‘아직도 그리는 것이 좋아 예술을 지속하는 이들’을 만날 수 있다는 것은 행복하다. 예술의 음모가 횡행하는 오늘날, 차별적 위상이 좌초된 재현적 회화를 지속하는 화가들의 예술적 열망과 그것의 의미는 무엇인지 ≪그리다≫전을 통해서 살펴본다거나 추상표현주의, 색면회화 혹은 미국형 회화라는 틀 속에서 예술의 음모가 박제화 시킨 한 화가의 ‘그리기’의 욕망을 ≪마크 로스코≫ 전을 통해서 살펴본다는 것은 그래서 유의미하다. 아울러 두 전시를 통해 살펴보는 ‘그리기’의 의미나 회화의 종말 이후 논의되고 있는 추상과 구상의 해묵은 위계에 대한 비판적 고찰마저도 지금의 상황에서 유효할 것이다.

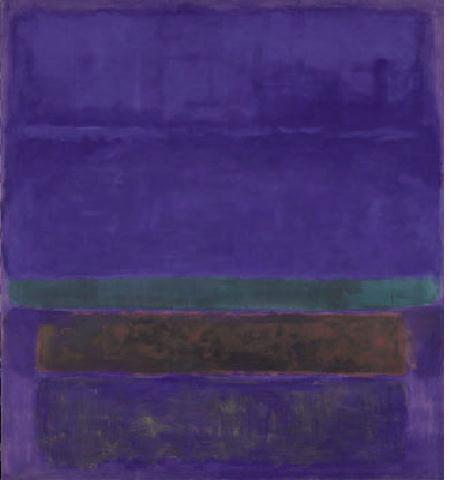

삼성미술관 리윰에서 열린 ≪마크 로스코≫ 전은 27점의 작품으로 이루어진 소규모 전시이지만 국내에서 첫 선을 보였다는 점에서 화젯거리다. 더욱이 가장자리가 흐릿하게 이루어진 직사각형 추상작품으로 일반인들에게 주로 알려진 바와 달리, 풍경과 인물을 통한 초기의 구상작업과 초현실주의 영향을 받은 중기의 변환기적 작품마저 함께 등장하고 있다는 점에서, 이번 전시는 로스코의 전모를 고찰해볼 수 있는 좋은 기회이다. 또한 그가 질병과 약물 부작용, 개인사의 번민적인 연유로 인해 스스로 목숨을 끊었던 1970년 2월 당시의 작품 한 점이 포함되어 있어 종교적이고 숭고적인 추상작업으로 평가받아 온 그의 작품을 대면하는 우리를 비장하게 까지 만들고 있다.

하지만 이번 전시가 시기별 작품들을 엄선한 27점으로 보기에는 간과된 주요작품이 많다. 그 중 우리가 흔히 도판으로 확인했던 전성기의 대표적인 작품들의 유형이 일부 빠져 있거나 후기에 천착했던 검은 바탕에 검은 사각형을 그린 일련의 유명한 작품들은 한 작품도 포함되고 있지 않다는 것이 그것이다. 이런 까닭은 소규모 전시라는 변명도 가능하지만, 작고한 해외 작가의 국내 전시의 경우, 대개 해외의 한 전시공간으로부터 소장품을 대여해서 전적으로 치루며 자체 기획의 노력을 방기하고 마는 ‘관습 아닌 관습’ 때문이기도 하다. 아쉽게도 리움 또한 워싱턴 내셔널 갤러리의 소장품으로만 로스코의 작품전을 꾸렸다.

Rothko_Blue, green and Brown_1952

Rothko_red band_1955

Rothko_untitled,152.4x145.1cm_national gallery of washigton_1970

어쨌든 재현 이래 하나의 얼굴을 가진 회화가 추상의 등장으로 두 얼굴을 가지고 무한정 확장되고 재편된다는 점에서 ‘로스코’의 추상과 더불어 ≪그리다≫ 전에서 나타난 사실적 재현에 근간한 구상과 관련한 우리의 논의는 유효하다.

먼저, 우리의 논의는 비록 10세 이후 미국에 정착했지만 유태계 러시아인, 로스코의 작품을 ‘미국형 회화’라는 민족주의 색채 가득한 모더니스트 회화 원리 속에 가둔 형식주의자 그린버그의 회화논리의 망령으로부터 다시금 로스코를 구해내는 일에 집중되어 있다. ‘환영을 제거하는 전면 균질한 평면성의 확보’에 대한 절대적 관심과 아울러 ‘어떠한 서사적, 문학적, 은유적 정치적 내용에 대한 표현도 배제’하는 것으로 규정한 추상표현주의의 형식적 미학 속에 로스코는 결코 포함될 수 없음을 인식할 일이다. 일예로, 1942년 뉴욕타임즈의 비평가 에드워드 앨든 주얼의 비평에 대해 자신의 미학을 옹호하기 위해 고틀립과 함께 보낸 로스코의 편지에는 주제에 대한 관심과 집착이 드러나 있다. 형식적 완결의 차원으로만 자신의 작품을 싸잡아 바라본 그린버그 류의 ‘형식미학’에 반기한 셈이다. 로젠블럼이 로스코의 작품을 ‘숭고’개념으로 고찰하면서 작품 형식으로부터 주제를 건져 올렸듯이 오늘날 우리의 논의에서는 ‘그리기의 형식이나 태도’로부터 또 다른 회화의 본질을 논구할 필요에 직면한다. 헤롤드 로젠버그가 언급한 ‘액션 페인팅’이 아닌 또 다른 근원적 회화에의 모색은 아서 단토를 잇는 로버트 스토어나 더글라스 크림트 같은 이들의 ‘회화의 종말’ 논의에 묻혀 잠자고 있는 로스코의 작품의 의미를 새로이 되살려내는 일이 될 것이다.

탈역사의 시대를 살아가는 회화

서울시립미술관의 ≪그리다≫ 전은 라인 하르트의 막막한 모노크롬으로 대별되는 추상이 등장한 이래, “회화 창작의 유형이 나올 것은 다 나왔다”라는 ‘회화의 죽음’을 스스로 선언하는 미술가들의 자괴감이 흐릿하게 소멸해가는 오늘날 지점에서 새로이 비집고 올라오는 버둥거리는 몸짓처럼 보인다. 진보적 내러티브로 승인되어 온 현대미술의 역사를 도저히 ‘옳은 소리’라고 박수칠 수 없는 다원화의 흐름 속에서 등장한 회화, 그것도 일루젼을 창출하는 극사실적 재현회화의 재부상으로 회화는 어깨에 힘이 다시 들어가기 시작했다. 회화의 내적 고갈이 도래시킨 자연스러운 상황인지도 모른다.

그리다 전, 김성진.

하지만 적어도 국내의 상황에서라면 극사실적 회화의 재부상이라는 의미는 설명이 달라진다. 1960년대 추상표현주의의 기승 세력에 대항하며 팝아트 정신의 후속 격으로 새로운 사실주의를 표방한 서구의 하이퍼리얼리즘과 달리, 국내에서는 1970년대 국전풍의 아카데미즘에 대항하면서도 재현이라는 형식을 계승하는 차원에서 생성되었다. 구체적으로는 국전풍의 아카데미즘에 대해 반발하면서 등장한 이후 60년대에는 이미 주도권을 잡은 앵포르멜이나 그 앵포르멜 세력에 대항하며 등장한 단색회화나 실험미술의 패권 싸움 틈바귀 속에서 ‘화가로서의 전통적 묘사 능력’을 숭상하는 작가들로부터 태동되었다. 1978년 <사실과 현실>, 81년 <시각의 메시지>라는 그룹으로부터 사실주의 회화의 서막이 시작된 셈이지만 그 영향력은 변방의 미미한 것이었다. 이내 민중미술의 리얼리즘과 모더니즘의 대립으로 미술현장이 양분된 탓이다.

그런데 최근 회화의 복권을 이야기하며 거론되는 회화의 양상은 80년대 정치현실이나 90년대 포스트모던 시대에 등장했던 '신경증적 리얼리즘'(neurotic realism)이나 표현주의 양상과는 사뭇 다르다. 변방의 한 측면에서 존속되어 온 앞서의 극사실주의 회화가 다른 방식으로 미술현장에 급부상하고 있는 것이다. 원근법을 숭상해 온 이전의 재현과 다른 최근의 극사실주의는 전시에서 살펴볼 수 있는 것처럼 강형구의 허구적 인물이나 도성욱의 상상에 의한 풍경처럼 진짜 같은 가짜를 재창출하거나 허유진, 안성하, 황순일의 경우처럼 사진매체의 현실감을 미학적 방법론으로 원용하는 수공적 환영의 극치를 시도한다. 메시지나 화면의 내러티브에 무관심한 새로운 극사실주의 회화가 전면에 등장하고 있는 것이다.

구상이든, 추상이든, 최근 미술현장에서 회화의 종말 논의를 되돌리려는 노력이 있다면 그것은 ‘회화의 원점으로부터’라는 구호일 것이다. ●

출전 /

김성호, '회화의 종말, 그 이후', 문제 전시 평론, 『art in culture』, 2006. 8월호, pp.60-63. (마크 로스코전, 6. 22-9. 10, 삼성미술관 Leeum &그리다전, 5. 24-7. 16, 서울시립미술관)

...........................................................................................

FAMILY SITE

copyright © 2012 KIM DALJIN ART RESEARCH AND CONSULTING. All Rights reserved

이 페이지는 서울아트가이드에서 제공됩니다. This page provided by Seoul Art Guide.

다음 브라우져 에서 최적화 되어있습니다. This page optimized for these browsers. over IE 8, Chrome, FireFox, Safari