제26회 단원미술제 선정작가전 《구슬나무》

■ 전시정보

전 시 명 제26회 단원미술제 선정작가전 《구슬나무》

전시기간 2025. 9. 30.(화) ~ 11. 9.(일)

전시장소 김홍도미술관(경기도 안산시 상록구 충장로 422)

참여작가 김민호, 김준기, 김형욱, 김형진, 선민정, 염지희, 이윤빈, 이윤정, 전효경, 정현정, 현덕식

입 장 료 무료

문 의 031-481-0505

■ 전시소개

단원미술제는 단원 김홍도의 예술혼과 업적을 기리고 이를 창조적으로 계승하고자 1999년부터 시작된 미술 공모전이다. 2015년부터는 미술부분을 ‘작품공모’에서 ‘작가공모’로 전환하여 역량 있는 작가를 발굴하고 후속 지원프로그램과 함께 작가들에 창작활동을 지원해 왔다.

올해로 26회를 맞이한 단원미술제 선정작가 공모에는 총 439인의 작가가 지원하였으며, 다양한 분야의 미술 전문가들이 두 차례에 걸친 심사를 통해 작가의 역량과 발전 가능성을 고려하여 김민호, 김준기, 김형욱, 김형진, 선민정, 염지희, 이윤빈, 이윤정, 전효경, 정현정, 현덕식 11인의 작가를 선정했다.

다양한 주제와 매체로 이루어진 이번 전시는 《구슬나무》라는 제목 아래, 11인의 작가 개개인의 작품을 선보인다. 전시 제목 《구슬나무》는 난설헌 허초희(1563~1589)의 시 「유선사遊仙詞」에 등장하는 소재로, 초월적인 선계의 모습과 신비로운 궁전을 짓는 재료로 묘사된 바 있다. 당시 조선시대에는 신선 사상을 바탕으로 현실에서 벗어나 이상을 그린 유선시가 활발히 창작되었으며, 이러한 창의적 상상력은 시각예술로 현실과 가상의 경계를 허무는 동시대 작가적 사고와 맞닿아 있다. 작가의 세계관은 하나의 소우주와 같고, 수많은 이야기를 품은 신비롭고 영롱한 구슬처럼 비친다. 이번 전시 제목은 이처럼 서로 다른 세계를 가진 작가들을 한명 한명 주목하며, 그 안에서 앞으로 펼쳐질 가능성에 대한 모색을 위해 붙여졌다.

참여 작가들은 개인의 일상적인 삶부터 우리라는 사회 공동체, 감각적 경험과 사유 등에 대한 탐구를 저마다의 방식으로 해석하며 작품에 담아낸다. 그중 올해는 전통 회화 기법에 현대적인 요소를 접목한 작업이 두드러져, 단원미술제 가치 확장에 의미를 더하며, 회화가 지닌 진정성과 새로운 면모를 더욱 보여준다.

동시대 작가들의 다양한 시선을 확인할 수 있는 이번 단원미술제 선정작가전에는 최종 단원미술대상이 전시 기간 중 선정된다.

■ 참여작가 소개

김민호_Flow the city_서강대교_한지에 피그먼트 프린트_60x198cm_2025

김민호

김민호는 사진이라는 매체를 통해 각자의 감각으로 인지한 풍경을 공감각적으로 재현한다. 작가는 찰나의 이미지를 포착하는 일반적인 사진의 재현 방법에 집중하는 대신, 이미지를 축적하는 방식을 활용해 연속된 시간과 이어지는 공간의 이미지를 구축한다. 그 결과 관찰 대상의 이동을 통한 변화를 포착한 횡적 이미지와 시간의 흐름에 따라 변화하는 종적 이미지가 겹친다. 결국 작업 속 대상은 시·공간을 아우르는 함축적 이미지로 재현된다.

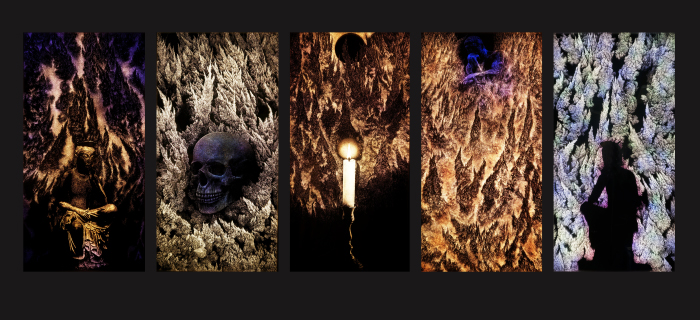

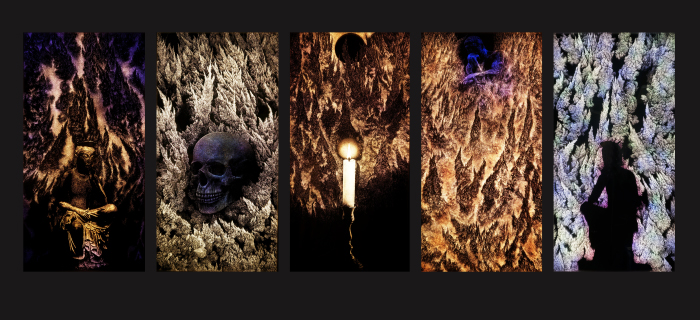

김준기_타자의 거울 2506, 2507, 2508, 2509, 2502_아크릴 거울, 전동 드릴 스크래치,

LED 모듈, RGB 컨트롤, SMPS_각 180x90cm(5pieces)_2025

김준기

김준기의 작업은 거울과 빛이라는 물성을 매개로 나와 타자, 삶과 죽음, 허와 실 등 존재의 경계를 탐구하는 시도이다. 작업에 등장하는 향나무, 반가사유상, 해골, 촛불 등은 변화하는 LED 빛의 온도와 주기에 따라 유기적으로 변모하며 타자와의 관계 속에서 더욱 깊은 의미를 드러낸다. 이는 동양 철학의 ‘관계 속 존재’라는 사유를 바탕으로 하며 끊임없이 생성되고 소멸하는 자연의 순환을 감각적으로 시각화하려는 시도이기도 하다.

김형욱_대강면2_천 한지(한지+천)에 먹, 아크릴릭, 호분_97x162.2cm_2025

김형욱

김형욱의 작업은 ‘눈 앞에 보이는 세상이 실재(實在)인가?’라는 질문에서 시작된다. 단단한 바위산이 출렁이는 듯한 착시현상을 경험한 작가는 눈앞에 보이는 세상이 실제로 존재하는 것인지 눈을 감으면 사라지는 환영인지 의심하며, 결국 우리는 각자 다른 것을 볼 수밖에 없다고 이야기한다. 작가는 직접 촬영한 풍경 이미지를 수집하고 단위 면적으로 조각낸 뒤 재구성해 실재하는 풍경처럼 보이지만 현실에 존재하지 않는 풍경을 그려낸다.

김형진_창밖의 풍경은 지난 추억을 방안으로 이끌고_장지에 수묵채색_117x92cm_2025

김형진

김형진은 한국화의 현대적인 계승을 위해 기법과 재료적 변화를 모색하고 자신만의 답을 찾는다. 작가의 작업은 한국의 밥상에 국내 여행지의 풍경을 담는 형태로 표현되며, 현재까지도 일상적인 사물이나 상황에 상상을 더하는 작업을 전개하고 있다. 단원과 겸재의 진경산수화를 식도락이 포함된 여행기로 담아보는 시도를 위해 김형진은 음식과 산수가 시각적 조화를 이루는 화면을 구성하고, 나아가 물질과 정신의 균형 잡힌 삶을 지향하는 현대인의 이상을 보여주고자 한다.

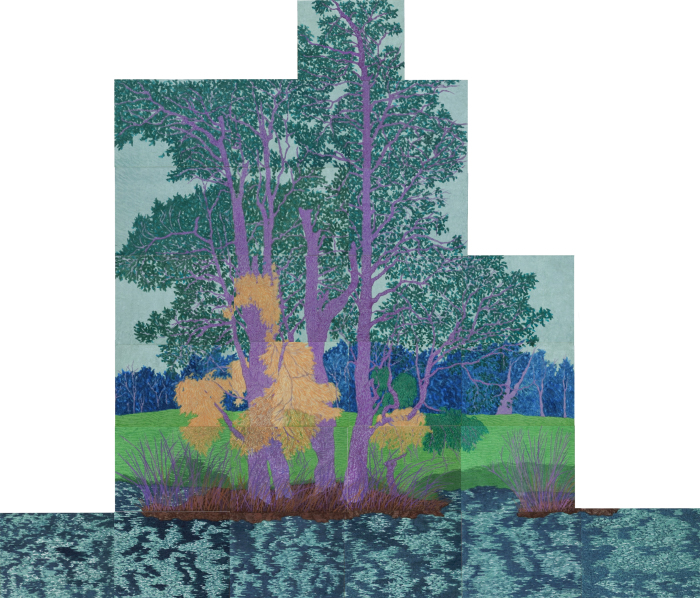

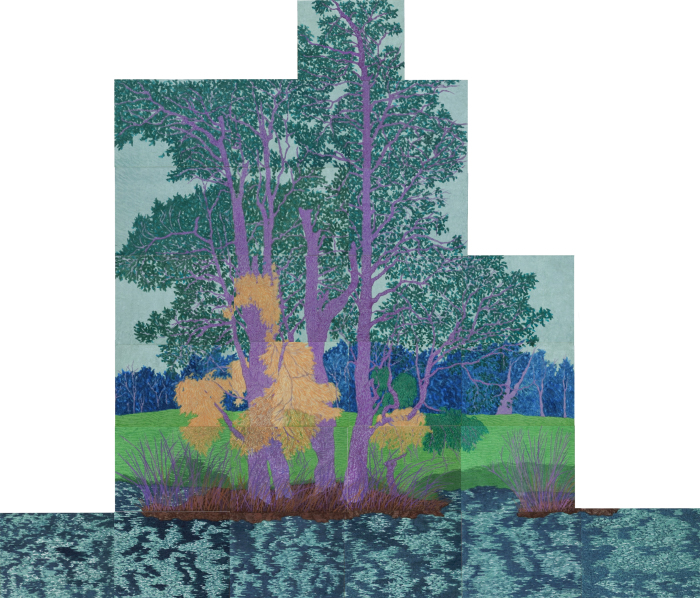

선민정_안락지대_장지에 분채_191.1x208.8cm_2025

선민정

선민정은 크고 작은 생명이 연결된 원시의 숲, 무한한 생의 순환이 이루어지는 자연의 질서 안에서 느낀 감각의 회복을 표현한다. 작가에게 있어 숲은 인간 세계의 규칙과 질서에서 벗어나 스스로의 질서로 생명을 이어가는 공간이며, 잃어버린 시원(始原)의 공간이자, 모든 생명이 함께하는 거대한 유기체이다. 작가는 숲 표면 고유의 질감과 층을 표현하고 숲의 다채로운 이야기와 미세한 생명의 흐름을 그려낸다.

염지희_NOCTURAMA Valentin’s Ax #60_천 위에 콜라주, 연필, 목탄, 석채_112x112cm_2025

염지희

염지희는 콜라주를 주요 조형 언어로 사용하여 문학과 철학, 개인적 경험과 꿈에서 영감받은 주제를 바탕으로 인간 심연의 깊이와 진실된 힘을 탐구하는 작업을 이어오고 있다. 작가는 파편화된 사진 속의 시간과 공간을 연결해 드로잉을 더하고, 현실과 환영의 경계를 허무는 비선형적 콜라주를 환영에 담는다. 익숙하지만 낯선 이미지 간의 연결고리를 찾아 마치 별자리와 같은 이야기의 구조를 만들고, 보는 이로 하여금 자신의 상상력으로 저마다의 이야기를 완성할 수 있도록 한다.

이윤빈_다층전탑_장지에 수묵채색_162.2x112.1cm_2025

이윤빈

이윤빈은 공간과 장소에 대한 탐구와 그 관계성에 대한 오늘날의 시각을 회화로 제작한다. 작가는 직접 발을 디디고 경험한 장소에서 스스로의 존재를 확인하며 안정감을 느낀다. 이에 수많은 장소를 방문하여 그곳에 내재된 사회적 관념과 작가의 시선이 반영된 이미지를 생산해왔다. 작가는 자본의 요구대로 이미지화된 상품으로서의 장소와 구조물에도 주목하여 장소와 구조물에 부여되었던 상품성이 소모된 후 남겨진 것들에 대한 질문을 던진다.

이윤정_마음이 날다 174_캔버스에 아크릴과슈_112.1x162.2cm_2025

이윤정

작가의 개인적 경험에서 출발한 <마음이 날다> 연작은 관계라는 복잡한 그물망 안에서 느끼는 심리적 흔적과 정서를 조형적으로 형상화한다. 작품 속 종이비행기는 마음속 이야기를 전달하는 존재로서, 어린 시절의 순수한 상상과 소망을 환기하는 동시에 이상과 바람에 대한 끊임없는 추구를 상징한다. 작가는 점, 선, 면이라는 기본 조형언어를 단순화함으로써 감각적 경험 이전에 본질적인 정서와 메시지를 전달하려 한다.

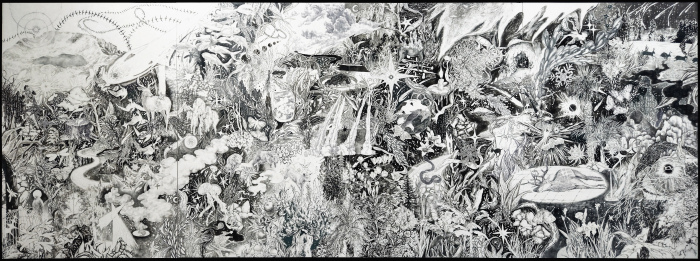

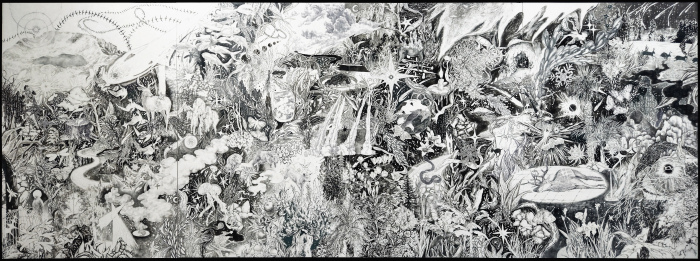

전효경_작별하지 않는다_장지에 수묵과 펄 안료_193.9x521.2cm_2024

전효경

전효경은 어린 시절부터 지속된 이사의 경험에서 기인한 결핍과 소유의 욕구를 화면에 빽빽하게 나열한다. 온전한 정착 경험 및 안정감의 부재는 소유하지 못한 것들에 대한 갈망을 낳았고, 작가는 이를 화면 안에 두서없이 풀어내며 해소하기 시작했다. 전효경의 회화는 스스로의 결핍을 채우고 안정감을 추구하기 위한 삶의 방식 중 하나이며, 자신의 회화가 어딘가에 정착하지 못하고 부유하는 자아를 가진 이들의 내면에도 스며들기를 바란다.

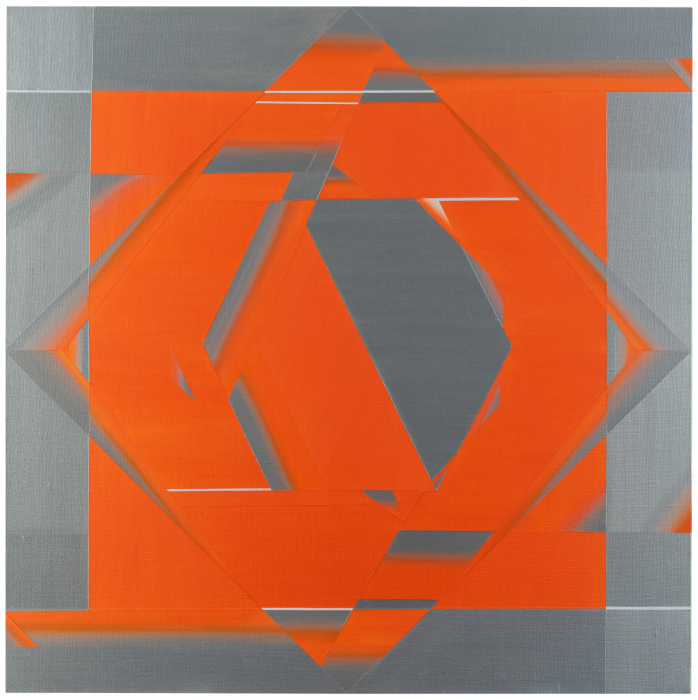

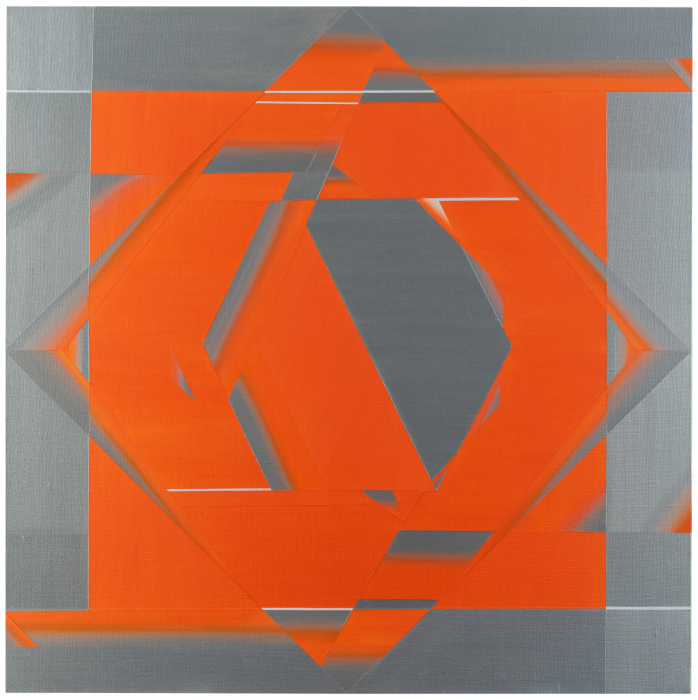

정현정_illuminating existence-2777_캔버스 위에 아크릴_72.7x72.7cm_2025

정현정

정현정은 ‘빛’의 형상을 기하학적 추상의 빛으로, 보이는 존재로 이미지화한 실존적 성찰의 빛으로 구현해 역동적 생명 에너지를 표현한다. 그의 작업에서 주로 사용되는 변형캔버스, 패널, 그 밖의 오브제와 모티프를 일컫는 변칙적 피스들의 조합은 일련의 흐름 속에서 층위로 구현되는데 작가는 이를 변칙적 층위라 명명한다. 작가는 단순한 기호체계의 ‘색’에 그치지 않고 보이는 현상과 그 이면에 무수히 많은 변수의 상관관계, 인과관계, 적응과 부적응 등에서 끊임없이 균형점을 찾고자 시도한다.

현덕식_유시도 流澌島_한지에 먹_162x130cm_2024

현덕식

현덕식은 얼음이 녹아 흐른다는 뜻의 유시(流澌)와 섬을 뜻하는 도(島)를 조합하여 만든 ‘유시도’ 시리즈를 통해 “욕망이란 무엇이며 어떻게 표현 가능한가?”라는 물음에 대한 답을 내보인다. 작가는 얼음의 속성이 인간 내면에 고착된 욕망의 속성과 다르지 않다는 점을 파악했다. 얼음의 맑고 투명한 물성을 표현하기 위해 장지에 먹을 쌓아 올린 뒤 닦아내는 과정의 반복을 선택했다. 현재 작가는 동백꽃, 달항아리처럼 명확한 형상을 가진 얼음을 그리며 보이지 않는 욕망의 모양을 그리는 시도를 하고 있다.