편집부

번뇌를 끊게 해 到彼岸으로 이끈 ‘민중 신앙’

한국 최고의 철조각으로 지난 호에 선정됐던 광주철불이 강력한 국가적인 후원으로 제작된 후삼국 중앙 양식의 像이라면, 도피안사 철조비로자나불상은 통일신라 후기의 지방양식을 대표하는 像으로 꼽을 수 있다. 임영애 교수는 석굴암 조각의 사실적 기법이나 자신감 넘치는 표현과 달리 평온한 느낌을 주는 새로운 미를 보여준다는 점에서 이 像에 주목할 필요가 있다고 설명한다. 능숙한 조형 수법과 알맞은 신체 비례를 보여주는 도피안사 철조비로자나불상의 아름다움에 대해 살펴보도록 한다./ 편집자주

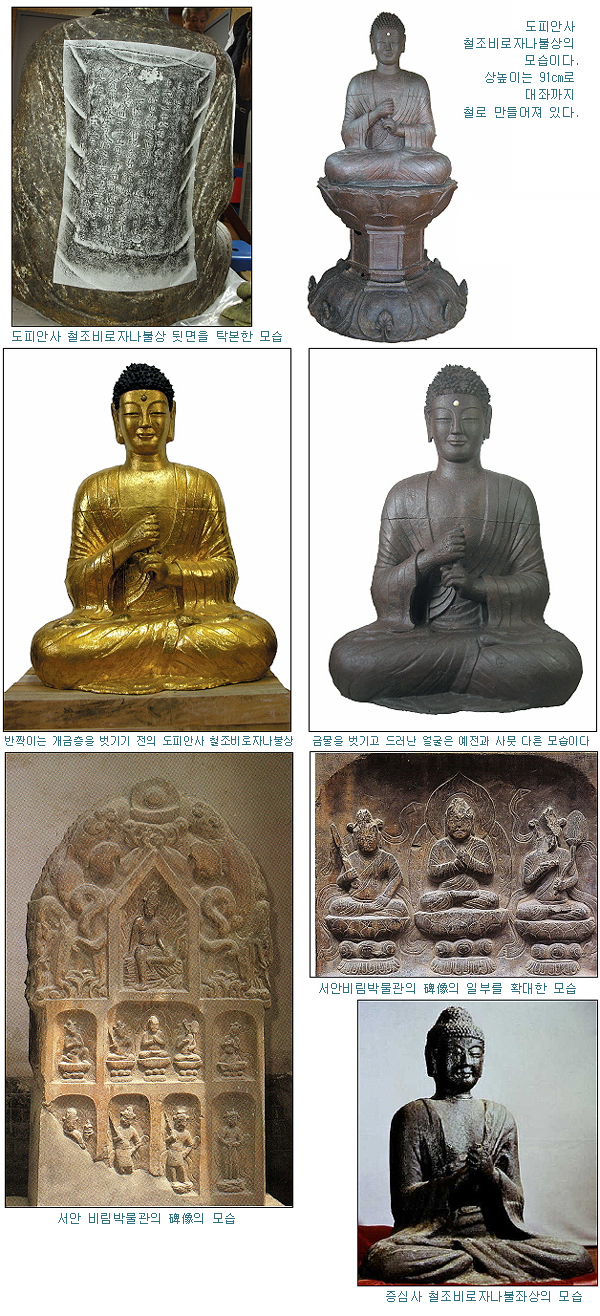

도피안사의 철불은 올해 초 금빛 반짝이던 개금층을 제거하고 원래의 모습을 되찾았다. 금물을 벗기고 드러난 얼굴은 예전과 사뭇 다른 모습이다. 갸름한 얼굴에 단정한 눈매는 이전시기 불상에서 보았던 근엄함과 거리가 멀고, 입가에 띤 미소에는 친근감마저 느껴진다. 되찾은 건 단지 옛 모습만이 아니다. 철불이 앉아있던 자리아래에 광배를 꽂았던 기다란 직사각형의 광배공이 있었고, 또 양 귓불을 잃어버렸다는 사실도 알게 되었다.

도피안사상은 9세기 중엽 조각의 특징을 잘 대변해 준다. 특히 얼굴이 갸름하고, 삐죽삐죽 솟은 소라모양의 螺髮에 분명치 않은 肉의 표현은 통일신라 후기 불상의 공통된 특징을 보여준다. 또 양쪽 어깨를 모두 덮은 가사가 일정한 간격의 계단식 옷 주름으로 표현되어 있다. 옷 주름은 마치 붕대를 감은 듯 부자연스러워서 8세기의 사실적인 조각에 비해 평면적인 작품으로 평가되어 왔다. 하지만 이 상의 상호는 8세기 중엽 석굴암 조각에 나타난 사실적인 기법이나 자신감 넘치는 표현과 달리 평온한 이미지를 보여주고 있어 새로운 미의식의 출현이란 점에서 주목할 필요가 있다고 생각한다.

이 상은 현재 광배는 잃었지만 대좌는 잘 남아있다. 대좌는 상·중·하대의 3단으로 이루어져 있는데, 상대는 연꽃이 모두 위로 향한 仰蓮, 중대는 팔각, 하대는 연꽃이 아래로 향한 覆蓮이다. 3단의 대좌 형식과 하대의 위로 솟은 귀꽃은 9세기 불상의 특징을 잘 보여준다.

우리가 도피안사상에 주목하는 이유는 세 가지다.

첫째, 불상의 등에 양각되어 있는 백여 자에 달하는 명문은 이 상을 누가, 언제, 왜 만들었는지에 대한 중요한 정보를 제공해 준다. 명문의 내용을 요약하면 다음과 같다. ‘신라 경문왕 5년, 즉 865년 1월에 신라의 철원군 도피안사에 불상을 조성하였는데, 이 때 신자 거사 1천5백여명을 찾아 결연하여 그 굳은 뜻을 금석에 새기니 피곤한 줄 모르겠더라’라는 내용이다. 도피안사상은 통일신라 후기인 865년에 1천5백여명에 달하는 신도들의 열렬한 신앙심으로 만들어진 것이다. 과거의 신앙 결사조직은 수십 명이 모여 활동하는 정도였다.

자그마했던 향도 조직이 이제 1천5백명이라는 대규모가 되었고, 또 그들이 도피안사상과 같은 불사를 담당하게 되었다는 사실은 통일신라 후기 불상의 조성이 왕족이나 중앙 귀족 가문이 아닌 순수한 지방 민중의 신도 조직에 의해서 이루어졌다는 것을 알려준다. 이러한 불교계의 변화는 불상의 양식에도 영향을 미쳐 이전의 권위적인 모습에서 현실적인 이미지로의 전환을 이루어 냈다.

고려시대 이전에는 정확한 제작연대를 알려주는 불상이 많지 않다. 그것도 불상 자체에 새겨져 있는 것이 아니라 같은 사찰 안에 동시에 조성한 탑의 조성기라든지, 사리기의 명문, 혹은 그 밖의 동반유물 등을 통해 추정 가능한 것들이 대부분이다. 도피안사의 상과 같이 불상에 백여 자에 이르는 명문이 새겨져 있어 조성 연대와 發願者, 그리고 造像 경위에 이르기까지 상세하고 분명하게 알려주는 불상은 매우 드물다.

둘째, 특이한 손모양이다. 양 손을 가슴까지 올려 오른손으로 왼손의 검지를 감아쥔 손모양은 智拳印이라고 부른다. 이것은 비로자나불상의 手印이다. 통상적인 불상의 수인은 양 손이 각각 손 모양을 짓는데 반해, 지권인은 양 손이 하나가 된다. 이 독특한 손모양은 원래 중기밀교 금강계 大日如來의 수인이며, 양 손이 하나가 되듯이 중생과 부처, 미혹함과 깨달음이 모두 하나라는 의미를 지녔다. 지권인상을 밀교에서는 대일여래라 부르지만 비로자나불과는 이름만 다를 뿐, 태양·빛·광명을 상징하는 근본적인 성격은 모두 같다.

통일신라 비로자나불은 766년 석남암사 비로자나석불에서 시작하여 현재 50여점 정도가 알려져 있다. 시작은 8세기 중엽경이지만 본격적인 유행은 9세기에 들어서 이다. 비로자나불이 이 시기에 유행하게 된 배경으로는 선종을 들 수 있다. 특히 845년 중국의 武宗년간(841~846) 폐불 이후 화엄을 수학하다 돌아온 선종승려들을 중심으로 9세기 중엽 크게 유행한다. 이 때 비로자나불은 아미타불을 대신하여 화엄종과 선종 사찰의 본존으로 모셔지면서 불교조각의 주류를 차지하게 된다. 그러나 당시 불교계는 왕실이나 진골 귀족층보다는 지역 신도들에 의해 불상이 조성되면서 점차 지방으로 확산되었다. 비로자나불이 정작 경주에서는 조성된 예가 드물고, 전라도, 강원도, 경상도 등 수도에서 벗어난 지방에서 더 많은 수가 제작된 것도 이와 무관하지 않다. 도피안사상 역시 ‘중심’이 아닌 ‘주변’에서 조성된 또 하나의 주류인 셈이다.

셋째, 철이라는 재료이다. 대좌까지 철로 만들어진 경우는 도피안사 철불을 제외하고는 알려진 것이 없다. 원래 철이라는 재료는 동에 비해 다루기도 어렵고 또 섬세한 표현이 쉽지 않기 때문에 조각품으로는 잘 사용되지 않았다. 뿐만 아니라 크기가 큰 철불일 경우 주조상 생길 수밖에 없는 외형틀의 이음매를 없애기가 어려워 상의 이곳저곳에 보기 흉한 주조흔이 남는다. 이러한 어려움에도 불구하고 8세기 중엽부터 신소재인 철을 사용하여 철불을 만들기 시작했다. 이 시기 왜 철불을 만들기 시작했는지에 관해서는 여러 가지 설들이 있지만 아직 정답은 모른다. 다만 도피안사상과 같은 철불의 조성지가 지방의 대찰들이었던 점으로 미루어 보면 지방호족들을 중심으로 그들이 손쉽게 구할 수 있는 재료가 철이었을 가능성이 있다.

이 상과 비교되는 철불로는 광주철불이 있다. 광주철불은 현재 남겨진 철불 중 가장 크다. 광주철불과 도피안사철불은 ‘철’이라는 재료의 공통점을 제외하고는 많이 다르다. 도피안사像의 얼굴이 갸름하다면 광주 철불의 얼굴은 둥글고 입이 작으며 인중이 짧다. 꾹 다문 작은 입에 짧은 턱에서는 긴장감이 엿보이는데, 이러한 특징은 고려시대 철불로 이어진다. 광주철불이 국가적인 강력한 후원으로 제작된 후삼국의 중앙양식이라면, 도피안사상은 통일신라 후기의 지방양식을 대표하는 상으로 꼽을 수 있다.

도금을 벗겨내고 다시 마주친 도피안사상은 예전에 보았던 기억 속의 상과는 전혀 딴판이다. 물론 도금을 벗겨내 철 색깔이 그대로 드러나고, 또 잃어버린 양 귓불을 새로 만들어놓은 지금의 이 모습이 865년 당시와 다를 수 있다. 짙은 색과 거친 표면의 철불을 도금하지 않은 채 그대로 법당에 봉안하였을지는 의문이다. 그 모습이 어떠했든 간에 일체를 포섭하는 비로자나불은 당시 지방 민중들에게 딱 맞아떨어지는 존재였다.

중앙귀족 내부의 분열, 그리고 지방 세력의 신장이라는 대립구도 속에서 ‘통일과 화합’이라는 문제가 절실한 과제였던 그들에게 비로나자불은 더없이 좋은 신앙대상이었다. 이곳 도피안사에 가면 이승의 번뇌에서 해탈하여 열반의 경지에 이른다는 ‘到彼岸’의 세계가 있고, 바로 그 한가운데서 철불을 만날 수 있다.

* 임영애 / 경주대· 미술사

필자는 이화여대에서 ‘서역 소조상 연구’로 박사학위를 받았다. <서역불교조각사> 등의 저서와 ‘통일신라 불교조각에서의 소위 ‘서역’ 영향’, ‘고려전기 원주지역 불교조각’ 등의 논문이 있다.

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒

中·日 철불과의 비교

삼국의 비로자나불 양상 제각각

비로자나불과 철불, 이 두 가지 공통분모를 모두 만족시키는 비로자나철불은 현재 중국과 일본에서 그 유례를 찾을 수 없다. 다만 ‘비로자나라는 도상’과 ‘철이라는 재료’, 이 두 가지 관점에서 중국, 일본의 대표작과 비교할 수 있다.

우선 비로자나상이라는 도상의 측면에서 보면, 중국의 비로자나와는 엄연한 차이를 보인다. 지권인 비로자나는 세 가지 종류가 있다. 첫째는 도피안사상과 같은 여래형 비로자나이다. 둘째는 여래형이면서 머리에는 보관을 쓴 보관여래형 비로자나이다. 셋째는 보살형비로자나가 있다. 우리나라 비로자나는 첫째 경우가 거의 대부분을 차지한다. 중국의 경우 여래형 비로자나가 남아있기는 하지만, 한국과 비교할 수 없을 정도로 그 숫자가 적다. 또한 현재 남겨진 불상 중에서도 사찰의 본존으로 모셨을만한 단독의 지권인 불상은 발견된 바 없다.

그나마 중국의 여래형 비로자나상을 대표할만한 작품으로 꼽을 수 있는 것은 서안 비림박물관의 碑像이다. 화면의 중앙에서 자그맣게 표현된 삼존 형식의 여래형 비로자나상을 찾을 수 있다. 이 비상은 대략 9세기에 제작되었을 것으로 생각되며, 도피안사상처럼 단독상이 아니라 삼존불 또는 오방불 가운데 작은 부조상이다. 중국에서도 8세기 중엽 단독의 여래형 비로자나불상이 만들어졌을 것으로 추정한다. 하지만 이토록 유례를 찾기 어려운 것은 唐 武宗년간(841~846)의 폐불과 연관이 있는 것으로 보인다. 폐불 후 불상 제작에 새로운 국면을 맞이하게 되면서 한때 유행했던 여래형 비로자나상은 더 이상 제작되지 않은 것으로 추정된다.

일본의 경우, 여래형 비로자나는 전혀 찾아볼 수 없고 보관여래형과 보살형비로자나만 있다. 헤이안시대에 적지 않은 비로자나상들이 있지만, 모두 보관여래형이거나 보살형이다. 대표작으로 꼽을 만한 보관여래형상으로는 일본의 대표적 밀교사찰인 金剛峯寺에 봉안된 9세기 후반의 목조 대일여래좌상이 있다. 중국, 한국, 일본 삼국이 모두 밀교의 금강계대일여래의 도상을 받아들였으면서도 이처럼 양상이 서로 다른 것은 기본적으로 문화의 차이에 기인한 것이다.

철불이라는 관점에서 보아도 도피안사상과 딱히 비교할 만한 예가 없다. 기록상으로는 唐代에 적지 않은 철불이 있었다고 전한다. 하지만 역시 무종의 폐불로 모두 파괴되고 현전하는 대부분의 철불은 오대, 송 이후의 예들이어서 도피안사상과의 함께 놓고 보기는 어렵다. 일본의 경우도 중국 송대 철불의 영향아래 13세기 중엽 가마쿠라시대 성행하고 있어 역시 도피안사 상과 비교할만한 예를 찾기는 어렵다. /임영애

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒

한국의 미 (36) 전문가 조사 : 증심사 철조비로자나불좌상

사람의 형상 재현한 듯 ‘사실감’

철원 도피안사 철조비로자나불좌상★★★★★ ㅣ 증심사 철조비로자나불좌상 ★★

마치 주변의 실제 인물을 보는 듯한 착각을 불러일으키는 도피안사 철조비로자나불좌상과 함께 한국 최고의 철조각으로 선정된 불상으로는 무엇이 있을까. 이 분야의 전문가들은 9세기경을 대표하는 철불 가운데 하나인 증심사 철조비로자나불상도 빼놓을 수 없는 중요한 철불로 꼽았다.

진리의 세계를 두루 통솔한다는 의미를 지닌 비로자나불을 철로 형상화한 작품이 가진 매력으로는 과연 무엇이 있을까. 이 작품에서 보이는 작고 갸름한 얼굴에 사람의 형상을 그대로 옮겨놓은 듯한 친근함은 감상자로 하여금 애틋한 감정을 불러일으키기에 충분하다. 더욱이 숭고한 美를 선보이는 이전 불상들에 비해 친밀감이 한층 두드러진 모습은 불심 깊은 어느 스님의 모습을 그대로 재현한 것 같아 마음에 감동을 준다.

타원형의 얼굴에 예리한 눈의 표현 등 이목구비가 알맞게 조화를 이루고 있는 얼굴에는 부드러운 미소가 번져 있어 온화한 그 미소에 화답하지 않을 수 없다. 전반적으로 신체에 굴곡이 드러나 있지는 않지만 사실적이고 적절한 비례감과 통일된 균형미는 안정적인 느낌을 준다.

통일신라 후기인 9세기경에 만들어진 것으로 추정되는 이 불상은 1934년 전남 광주에서 증심사로 옮겨졌다. 도피안사 철불이 철로 만든 대좌까지 갖추고 있는데 반해 증심사 철불은 현재 光背와 臺座를 잃어버린 상태이다. 손모양은 보통 비로자나불이 취하는 智拳印이나 그 방향이 반대로 되어 있는 것이 특이하다.

이외에 장곡사 철조약사여래좌상, 백률사 철불입상, 삼화사 철불좌상, 실상사 철불좌상 등이 한국 최고의 철조각으로 추천됐다.

>>>추천해주신 분들 : 강희정 한국예술종합학교, 곽동석 국립청주박물관, 배진달 용인대, 이주형 서울대, 임남수 영남대, 임영애 경주대, 정은우 동아대, 최성은 덕성여대 이상 총 8명 가나다순.

/배원정 기자 wjbae@kyosu.net

※ 출처-교수신문 2007.04.02

FAMILY SITE

copyright © 2012 KIM DALJIN ART RESEARCH AND CONSULTING. All Rights reserved

이 페이지는 서울아트가이드에서 제공됩니다. This page provided by Seoul Art Guide.

다음 브라우져 에서 최적화 되어있습니다. This page optimized for these browsers. over IE 8, Chrome, FireFox, Safari