아트페어

2015-10-07 ~ 2015-10-11

RHEE Kyung-ja

유료

02.6000.2501-3

담백하고 서늘한 삶의 서정

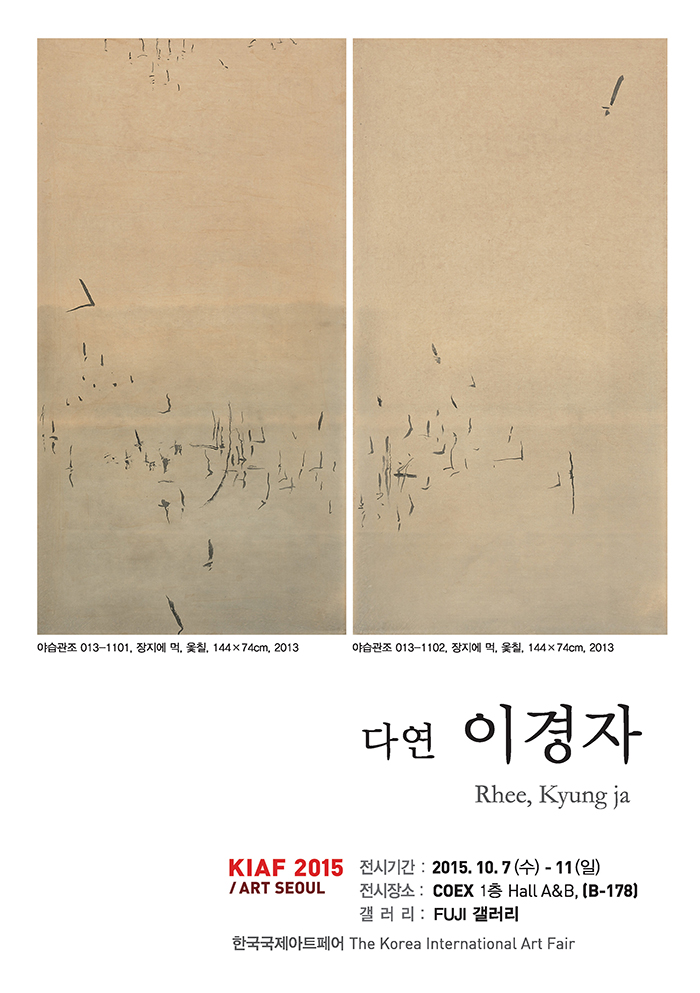

<야습관조(野濕觀照)>,

그 소슬한 풍경을 통한 적막과 고요의 흐름에 대한 명상

김 백 균 ┃ 중앙대 한국화학과 교수

가장 좋은 원리는 마치 물과 같다. (上善若水.) 《노자》

흘러가는 것이 저 물과 같구나! (逝者如斯夫!) 《논어》

이경자 그림의 작업역정을 돌아보면 그의 그림은 천천히 그러나 일정한 하나의 방향을 지니고 변화해 왔음을 알 수 있다. 이경자의 작업세계는 물과 물의 흐름과 물에 대한 철학적 사유와 불가분의 관계를 맺고 있다. 그의 작업 소재가 물이고, 그의 작업 변천과정이 물의 흐름처럼 비약 없이 일관된 자연스러운 단계를 형성하고 있고, 그의 작업 주제가 물에서 우리가 얻을 수 있는 철학적 메시지, 즉 인생의 무상함이나 고독 그리고 그 고독 속에서 인간의 참된 가치를 묻는 반성적 질문을 담고 있기 때문이다.

1. 이경자의 그림과 삶, 그 리듬의 변화

그는 한국현대미술사의 가장 복잡하고 헝클어진 시대상황 속에서도 자신의 길을 잃지 않고 올곧이 작지만 긴 울림을 지닌 목소리를 내어왔다. 근대이후 우리 화단은 서구미술의 강력한 충격 속에서 어떠한 형식으로든 동시대성을 표출할 수 있는 서구미술과의 연대를 모색해 왔고, 전통적 형식과 서구적 양식의 도전 속에서 새로운 가치를 도출하려는 시도를 끊임없이 이어왔다. 이 서구미술 도입의 과정으로부터 현대미술 양식이 우리 미술계에 정착이 되기까지 우리의 의식은 많은 혼란을 겪었고, 공교롭게도 그 혼란의 시기는 이경자의 작업역정과 그리고 그의 삶과 미묘하게 겹쳐있다.

그의 삶은 한국 현대사의 가장 험난하고, 역동적이며, 모순과 충돌의 시대를 거쳐 왔다. 일본제국주의 힘이 가장 맹위를 떨치던 시기, 1938년에 日本 효오고(兵庫)에 태어나 廣鳥縣 山縣郡 殿賀村 字下殿河에서 7세까지 자라 8세에 부산으로 돌아와 부산에 정착하기까지 그는 그의 심미관 형성에 결정적 기여를 했던 유년을 일본의 도시 근교의 평온한 서정 속에서 지냈다. 그는 지금도 여전히 평온하고, 아름다웠던 이 시절의 기억을 간직하고 있다. 집 앞의 꽃밭이며, 뒷산의 밤나무들, 아득히 이어지는 개울, 안개에 묻힌 어렴풋한 동산, 그리고 순박했던 동네사람들의 인심까지 그는 어린시절의 그 고요한 서정을 하나하나 기억하고 있다. 동북아시아의 정세가 마치 폭풍이 몰아치듯 전쟁의 소용돌이 속에서 급박하게 변하는 와중에도, 전선에서 멀리 떨어진 일본의 정서는 오히려 고요했다. 이처럼 서정적으로 그의 기억 속에 남아 있는 당시의 일본 사회의 모습은 태풍의 눈처럼 앞으로 닥칠 폭풍의 전야이거나, 아니면 아니 전쟁의 급박한 현실은 어른들의 심리적 압박에만 존재하는 것이었는지도 모른다. 어쨌든 어린 그에게 전쟁은 저 알 수 없는 먼 나라의 이야기였다. 적어도 히로시마에 원자폭탄이 떨어져 전쟁이 종식되기까지 그는 일본의 교외에서 한적한 유년을 보냈으며, 그의 작품에서 보이는 서정적인 감성의 기초는 이 시기 형성된 것으로 보여 진다.

당시 히로시마현(廣島縣)에서 토목 일을 하시던 아버지가 36세의 젊은 나이에 히로시마에 떨어진 원폭에 의해 돌아가시자, 그는 부산으로 돌아왔고, 고향인 부산 수정국민학교를 나와, 경남여중과 경남여고를 졸업하였다. 그가 문학과 예술에 심취하기 시작한 것도 이 시기로 불문학과를 다니던 오라버니의 영향이 가장 컸다. 이 시기 문학평론에 관심이 많았던 오라버니와 더불어 그에게 예술적 분위기를 제공한 또 다른 한사람은 <그네>의 작곡가인 가락 금수현이다. 당시 경남여중의 교장으로 있던 그의 음악이 보편적 장단조에 의한 소박한 종류의 것이듯, 그의 예술관은 이후 이경자에게 소박하고 꾸밈없는 담백한 예술성을 형성하는데 깊은 영향을 주었다.

이경자는 영문과와 미대 진학의 사이에서 갈등하다 경남여고 재학시절 학원사 주최의 제 2회 전국중고등학생 미술전람회에서 문총상(文總賞)을 받은 것을 계기로, 미대에 진학하게 된다. 그에게 문학과 예술에 대해 눈을 뜨게 했던 오라버니는 디자인을 적극 추천하였지만, 규격화 된 것을 견디지 못했던 그는 서울대학교 회화과를 지망한다. 당시 서울대학교 회화과는 3학년에 가서야 서양화와 동양화의 전공을 나누었는데, 그는 단 두 가지 이유로 동양화를 선택하였다고 회고한다. 하나는 객지 생활의 경제적 고통에 의한 것으로 동양화는 서양화에 비해 재료값이 저렴했기 때문이며, 또 다른 하나는 당시 강사로 나왔던 서세옥 선생님의 영향이었다. 대학 4년 동안 교육자로써의 길을 준비하던 그에게 처음으로 좌절을 안겨 준 것은 5·16군사정변이었다.

그가 대학 4학년이던 1960년 4·19혁명이 일어나고, 사회에 진출하던 1961년 5·16군사정변이 발생함으로써, 그 해 엘리자베스 혼혈아 고아원의 선생님으로 일본으로 출국하려던 계획이 좌절되게 된다. 결국 그는 구포중학교 강사로 미술교사의 길에 들어서고, 바로 그해 여름방학에 미술교사 채용 시험을 치른 후 정식으로 영등포고등학교 미술교사로 발령받아 교육자의 길을 시작하게 된다. 그러나 그는 남자학교 학생들의 거칠음을 견디지 못하고 곧 동대문여중으로 옮긴다. 여기에서 그는 학생들로 하여금 차돌이나 색상지를 이용하게 한 그의 교육방식을 참신하게 보았던 당시 윤재우 장학사의 추천에 의해 젊은 나이에 교감자격증을 획득하게 된다. 그러나 곧 이은 결혼과 더불어 영등포여중을 마지막으로 교사생활을 마감하고 가정생활에 충실하게 된다.

그러나 그의 창작욕구는 그를 가정에만 머무르게 하지 않았으며, 그는 작가로써는 좀 늦은 39세에 다시 도자기와 그림을 시작하게 된다. 이어 그는 그의 나이 43세인 1980년 동덕미술관에서 첫 개인전을 열며 화업을 시작한다. 이처럼 그는 한국사가 가장 험난했던 시기를 몸으로 거치면서, 또 험난한 한국사의 부침과 더불어 자신의 정체성의 문제에 고민하던 화단의 변화 한가운데에서 때로는 역사와 함께 때로는 역사의 커다란 흐름에 비켜서서 자신의 삶과 인생에 대한 관조를 그림으로 표현하기 시작한다.

2. 푸른 새벽과 고요, 청색의 관조

동덕미술관 전시에서 보여준 그의 첫 작업은 교외의 서정이거나, 어린시절 시골의 정취와 헤르만 헤세의 작품에서 영감을 얻어 강가의 새벽 그린 <싯다르타>이다. 첫 전시, 그의 첫 전시는 박용숙이 평가한 것처럼 ‘산수나 사군자류의 격의가 여지없이 파격되어 나타나면서 거의 근대적인 미감으로 전이됨을 보여주고’ 있으며, ‘원근법이 사라지고 단순히 대상을 근접적으로 잡는 즉물적인 시각은 단연 이질적인 동양화를 보여주고’ 있다. 필세 또한 ‘굵고 힘차고 또 단숨에 대상을 삼키는 긴장감을 보여’준다. 다만 ‘그 솜씨가 아직도 고르지 못하고 다듬어지지 못한 감이 있지만, 그 패기는 대단’하다. 당시 산수나 사군자의 그림이 주류를 이루던 것에 비하면 매우 파격적이었으며, 파격적인 만큼 아직 기법적으로 성숙하지 못한 점이 있다.

이 첫 전시에서 가장 주목할 만한 작품은 <싯다르타>이다. <싯다르타>는 이후 그의 작업에서 보이는 물과 물 위의 존재들과 그 흐름의 관조를 정초로 이후 그의 예술세계에서 감성적 기초가 된다는 점에서 매우 중요한 작품이다. <싯다르타>를 통해본 이경자의 작품세계에서 물은 삶의 지혜이거나 법(法)이고 소망이다. 헤르만 헤세의 《싯다르타》에서 싯다르타는 득도하기 전에 강가에서 사색한다. ‘강물의 소리는 아직 괴로움에 가득 차 살피듯 울려 왔으나 여기에 다른 소리가 섞여 들었다. 환희의 소리와 번뇌의 소리, 선한 소리와 악한 소리, 백 가지, 천 가지의 소리가 어울려 퍼지는 것이었다. 싯다르타는 이 소리에 귀를 기울였다. 그는 이미 많은 것을 구별할 수 없게 되었다. 모든 대극적인 것이 하나로 통일되는 순간이었다.’ 싯다르타는 강물의 흐름 속에서 해탈의 경지에 이르게 된다.

이경자의 작품 <싯다르타>는 헤르만 헤세의 작품 《싯다르타》를 통해 본 물에 대한 관조이다. 노자는 ‘최고의 이치는 물과 같다. 물은 만물을 이롭게 하나 스스로를 내세우지 않으며, 많은 사람이 싫어하는 낮은 곳에 스스로를 둔다. 따라서 도에 가깝다.’ 라고 한다. 맹자는 ‘물은 용솟음쳐 흘러나와 밤낮을 쉬지 않고 흘러서 흙구덩이를 채우고서야 다시 흘러가서 사해에 이르니’라고 말함으로써 모든 일을 단계가 있고, 웅덩이 같은 자신의 약점을 잘 살펴보면서 앞으로 나아가야 한다는 가르침을 물에 비유하여 설명한다. 물의 특성 중 가장 뚜렷한 것은 지속적으로 낮은 곳으로만 흐른다는 점이다. 사람의 길도 물의 길과 같다. 항상 겸손할 것을 물의 흐름은 말없이 설파한다. 물은 바위나 나무 따위를 지나칠 때, 힘으로 밀며 가지 않는다. 물은 자연스럽게 헤쳐 지나치는 지혜, 다투지 않고 물 흐르듯이 세상에 몸을 맡긴 체 살아가는 무위자연의 지혜를 말없이 보여준다.

그래서 공자는 ‘인자요산(仁者樂山), 지자요수(知者樂水)’라고 하지 않았던가! 어진 이는 산을 좋아하고, 지혜로운 자는 물을 좋아한다. 지혜로운 이는 물의 속성에서 만물의 이치를 배운다. 이경자의 작품 <싯다르타>는 지혜의 열림을 역설한다. 강가는 새벽이다. 아직 어둠에 휩싸여 있다. 강 건너 멀리 보이는 산은 푸른 어둠에 싸여 있고, 그 푸른 어둠은 강의 흐름에 의해 쓸려 내려간다. 여명이 터오고 싯다르타는 이제 지혜의 문이 열린다.

그러나 이경자의 작품 <싯다르타>의 배경은 인도라는 특정 장소가 아니다. 그의 작품에서 여명이 터오는 강가는 어린시절 자랐던 일본 히로시마 근천의 도노가와 교외의 강가이며, <싯다르타>의 강 건너 어렴풋이 보이는 산은 어린시절 밤나무가 울창하게 자랐던 그 안개에 싸인 뒷산이다. 여기에는 문학성과 서정성이 짙게 깔려있다. 푸른빛의 우울과 여명, 그리고 냉철한 지혜의 관조, 이러한 사변적 속성이 그의 작품에서 어린시절 일본에서 경험했던 그 알 수 없는 깊이의 뒷산과 강물이라는 감성으로 전화된다.

이러한 청색의 관조는 동덕미술관에서 열린 1985년 두 번째 작품전에서 더욱 두드러지게 나타난다. 이경자는 이 두 번째 작품전을 통하여 <습지대>시리즈를 내보이며, 그의 작품에 대한 주제의식을 확고히 한다. <습지대>는 첫 전시에서 보여준 <싯다르타>의 강, 만물의 환희의 소리와 번뇌의 소리, 선한 소리와 악한 소리, 백 가지, 천 가지의 소리가 어울려 퍼지는 곳이다. 이 <습지대>시리즈에서 이경자는 이제 헤르만 헤세의 싯다르타의 목소리를 다시 변주해내는 것이 아니라, 자신의 이야기, 자신의 목소리 색조를 내기 시작한다. 그는 이제 여명의 시간에 생명의 원천인 물과 대지가 만들어내는 습지대에서 만물의 소리에 귀를 기울인다. 이제는 물 자체의 흐름에 관심을 기울이는 것이 아니라, 물이 만들어낸 생명에 더 관심을 두게 된다. 사유는 한 단계 더 깊어졌다. 새벽의 강물과 강변, 오솔길과 숲, 갈대 그곳에 살아가는 습지의 꽃들을 통하여 만물의 근원을 되돌아보고 자신의 삶을 반성한다. 이 전시에서 보여주는 작품들은 이제 <마이산>의 새벽처럼 그가 직접 경험하고 느낀 살아있는 표현들이다.

이 시리즈에서 그는 새벽 여명의 고요한 청색 분위기를 강조하기 위해 전통적인 동양화의 기법을 벗어던졌다. 예술은 항상 새로움과 싸운다. 소재의 새로움, 인식의 새로움, 표현의 새로움, 이경자는 이 전시를 통해 서양의 인상파 양식을 도입한 전통회화의 표현의 새로움을 보여주지만, 이 새로운 표현은 곧 더욱 적절한 표현양식의 밑거름이 되어 그의 작품 내면으로 스며든다.

3. 선의 유희와 담백하고 소슬한 서정

그의 작업이 사유의 긴 여로를 거쳐 지금의 형식과 내용의 기틀을 갖추기 시작한 것은 1993년 공평아트센타에서 열었던 「이경자화전」에서부터이다. 이 전시에서 이경자는 <습지대>시리즈에서 보여줬던 생명의 원천인 물과 대지가 만들어내는 습지대에서 만물의 소생에 관심이 그 생명들의 쇠락과 사라짐이라는 <야습관조(野濕觀照)>로 전환되게 된다. 그의 주제가 강의 흐름에서 습지의 고요로 전환된 것이다. ‘야습’은 이경자가 습지대의 특성을 관조하며 만든 그만의 신조어이다. 이 ‘야(野)’는 곧 인간의 인공의 흔적이 묻어있지 않은 자연스러움을 뜻하는 것으로 인간의 작위적인 가치가 투영된 것이 아니라, 자연 스스로의 규율에 의해 형성된 것이라는 의미를 갖는다.

그는 인간 삶의 원초적 모습을 다듬어진 도시와 인공물에서 찾지 않고, 아직 그 순수성을 간직한 야성에서 찾으려고 한다. ‘야습’, 이 야생의 습지에서 그는 이름 모를 야생화와 들풀, 그리고 이들 생명의 귀의처로써 물을 본다. 이 세계에서 그는 이름 없는 존재들이 이름 없이 살아가는 그 소박한 모습에 귀를 기울이고, 순간의 가벼운 바람에 일렁이는 이들의 삶과 그 순간의 바람에 동화하여 그들과 같이 호흡하는 자신의 감정상태를 묘사한다.

이 <야습관조>시리즈에서 이경자가 더욱 관심을 두는 것은 <습지대>에서 보여줬던 생명의 탄생이 아니라, 생명의 쇠락이다. <야습관조>시리즈에서 일괄적으로 나타나는 생명의 쇠락에 대한 관조는 이후 이경자 작업의 특징으로 자리 잡고 있으며, 이경자만의 세계라고 불러도 좋을 만큼 형식적 완결성을 갖추고 있다.

<야습관조>에서 보이는 공통적 형상은 마른 갈대와 수초이다. 이 마른 갈대들은 기실 이제 중년의 고비를 넘기는 이경자의 심상(心象)일 것이다. 정리되지 않은 ‘야(野)’의 속성이 그렇듯 이 마른 갈대들로 인해 화면은 매우 난잡하고 흐트러진 모습을 보여준다. 마른 갈대 혹은 수초들은 어느 것은 온전하게 어느 것은 부러진 채로, 어느 것은 짧은 부리만 삐죽 물 위로 고개를 내밀고 있고, 물 위로 올라온 이들 마른 갈대들은 다시 고요히 파문을 일으키는 물에 비쳐 더욱 어지럽게 움직인다. 파문에 비친 마른 갈대는 톱니문양의 선형으로 쇠락의 느낌을 더욱 더 강화하고 있다.

모든 생명은 여름의 왕성한 절정을 거쳐 다시 자연의 품으로 돌아간다. 비가 내려 냇물을 이루었던 물이 연못에 고이고 바다로 흘러들고, 다시 수증기가 되어 하늘로 올라가듯이 자연의 생명도 순환의 구조 안에 있다. 생명을 얻은 것은 언젠가는 쇠락한다. 생명의 소생에 환희가 있다면, 생명의 쇠락에는 슬픔이 있다. 생명의 소생에 격정이 있다면, 생명의 쇠락에는 관조가 있다. 그리고 생명의 쇠락을 관조하는 시선에는 인생을 반성하는 철학이 있고, 명상이 있다. 이경자의 <야습관조>는 습지대 생명의 그 소슬한 풍경을 적막과 고요의 흐름에 대한 명상으로 바꾸는 작업이다.

이어 1996년 현대아트 갤러리에서 열렸던 「이경자전」은 습지대의 구체적 형상이 점점 화면에서 사라지고 마른 갈대와 수초만이 화면의 주제로 등장하는 시도가 이루어진다. 수많은 선의 파동에 의하여 화면은 스러져 가는 것들의 운율로 가득 차고, 화면에는 선의 유희와 담백하고 소슬한 서정만이 남는다. 이것은 서양현대회화의 추상화 경향이 아니다. 이경자가 두 번째 작품전에서 보여줬던 <습지대>시리즈의 인상파적인 요소는 사라지고 선만으로 서정을 통하여 감정의 진정을 보여주려는 이러한 시도는 전통으로부터 유추된 것이다. 이경자는 오랜 시간 부단한 실험을 통해 다시 그의 뿌리인 동양적 정체성을 찾아 돌아온다. 2002년 인사아트센타에서 열렸던 「다연 이경자전」은 이제 완숙한 그의 그림세계를 보여준다. 점과 선을 통하여 자신의 감정을 조절하는 이 시기 <야습관조>시리즈는 매우 절제되어 있지만, 인생의 화려함을 마친 삶의 모습을 여과 없이 보여주기 충분한 감성의 울림을 지니고 있다.

붓의 갈필에서 나오는 가을과 겨울의 정경은 담백하고 서늘한 삶의 서정을 노래한다. 여기에는 삶의 끈적끈적 함이 없다. 아니 삶에 어찌 끈끈한 정이 없겠는가. 이경자의 삶에 끈끈한 정은 담백하고 서늘한 붓끝 뒤에 숨어있다. 소슬하게 보이는 형상 뒤에 열정이 가득한 수없는 삶의 족적들이 담겨있다. 그의 최종적인 화면은 관능으로부터의 수많은 거리를 두고 있지만, 그 소슬의 풍경은 그 관능을 포괄하고 있다. 이러한 화면의 구성은 중국 원말 ·명초의 산수화가였던 예찬의 그림을 연상시킨다. 간결한 필법 속에 고아한 운치를 느끼게 했던 예찬의 그림처럼 이경자의 그림 또한 형태에 구애되지 않고 공활(空闊)하고 소슬한 정취를 자아낸다.

특히 2002년 「다연 이경자전」에서 선보이는 <야습관조>시리즈 작품들은 푸른색의 바탕위에 그전의 작품들과 비교하여 더욱 간결한 형식으로 압축되어 있다. 이러한 형식은 그가 한국성이라는 정체성문제에 대한 고뇌 속에서 나온 것이다. 그의 말은 빌어 말하면, 그가 고민한 한국성의 문제는 간결함과 소박함으로 귀결되고, 그는 그 단서를 고려의 청자에서 찾았다. 청자의 간결한 형태와 은은한 빛, 이것이 그가 발견한 한국의 미이다. 그는 이 한국성을 자신의 작품에 푸른빛과 간결한 선묘로 응용한다. 푸름은 생명이다. 송대 백자가 발명되었을 때, 자기의 우수성에 대한 논쟁이 일어났다. 청자가 우수한 것인가, 혹은 백자가 우수한 것인가! 기나긴 논쟁에서 그 마지막은 청자의 승리로 끝났다. 기술적인 측면에서 보면 백자가 우수한 것이 사실이지만, 당시 송의 황제였던 휘종은 청자의 손을 들어준다. 예술적 효과의 측면에서 보면 청자가 더욱 기품이 있다는 것이다. 휘종의 요구는 ‘우과천청(雨過天靑)’이었다. 비온 뒤의 맑은 하늘 빛, 그러나 그 비온 뒤의 맑은 하늘빛이 구현된 것은 송자가 아닌 고려자기에서였다. 이경자가 발견한 한국적 정체성 역시 바로 이 비온 뒤 맑은 하늘빛이며, 그는 한국인의 고유한 심성이 투영된 맑은 빛을 그림에 응용하기를 원했다. 비온 뒤의 하늘은 대지에 물을 내뿜은 하늘이며, 물은 곧 생명이다. 그의 그림에서 푸른빛은 한편으로는 물을 다른 한편으로는 하늘을 상징한다. 물과 하늘은 곧 우리의 생명을 담지하는 상징이다.

이경자는 한국현대미술사의 혼란하고 난삽한 사조의 변화와 무관하게 자신의 길을 걸어왔다. 어린시절 평온한 교외풍경과 여명이 터오는 숲, 이러한 서정성으로부터 습지대 생명의 소생과 다시 그 생명의 쇠락에 이르기까지 그의 주제는 깨달음과 여명, 생명과 그 생명의 순환에 대한 명상으로 가득 차 있다. 삶의 초탈이 묻어나는 최근작들에서는 이러한 그의 세계가 더욱 간결해 지고, 더욱 풍부한 여운을 남기고 있다. 그의 쇠락에는 생명의 소생에 대한 향수가 묻어있고, 삶의 은유가 담겨있다.

FAMILY SITE

copyright © 2012 KIM DALJIN ART RESEARCH AND CONSULTING. All Rights reserved

이 페이지는 서울아트가이드에서 제공됩니다. This page provided by Seoul Art Guide.

다음 브라우져 에서 최적화 되어있습니다. This page optimized for these browsers. over IE 8, Chrome, FireFox, Safari