2015-12-03 ~ 2016-02-07

최병소

053-427-7736/7/9

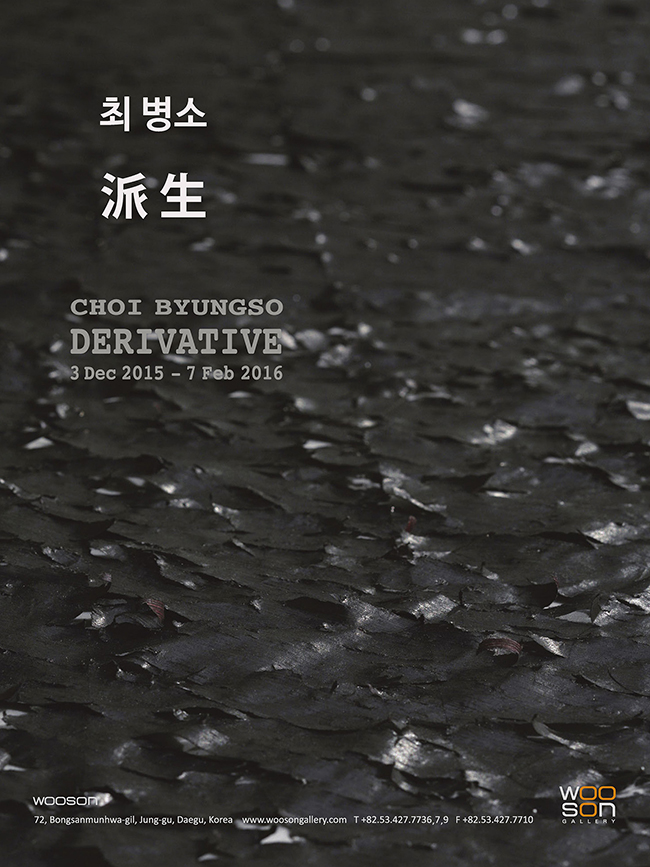

최병소 : 派生

CHOI BYUNG SO (1943*)

파생(派生) DERIVATIVE

<2015. 12. 03 - 2016. 02. 07 우손갤러리 기획전>

반복적 노동과 시간의 축적을 통해 기다림과 무언無言의 메세지로 물질적인 것보다 정신적인 세계를 추구해 온 한국의 단색화 작가들을 진지한 자세로 재조명하고 있는 우손갤러리는 2013년 정상화를 시작으로 2014년 하종현, 2015년 이강소에 이어 신문을 지워 나가는 작품으로 잘 알려진 최병소 작가의 개인전을 오는 12월 3일 개최한다.

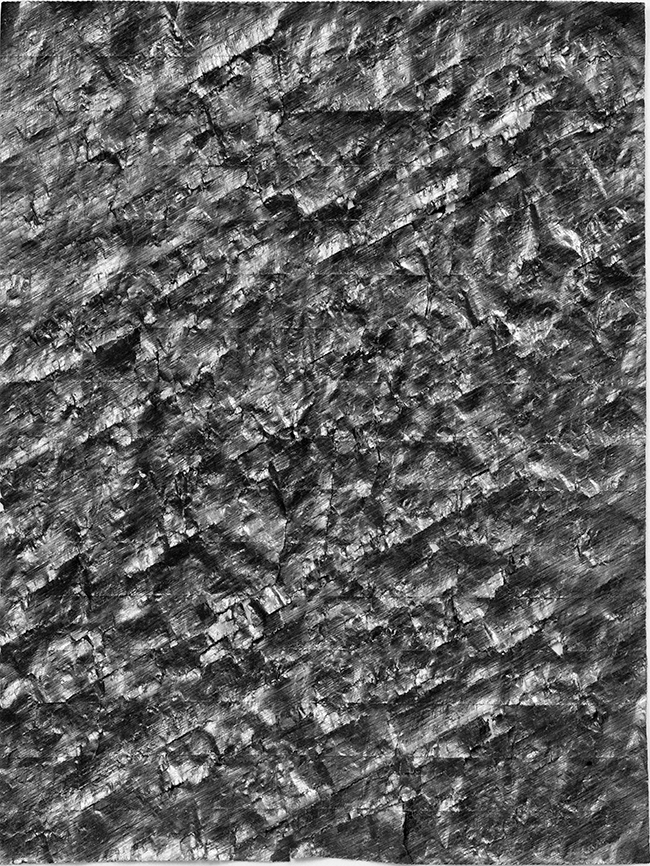

최병소는 고집스러운 아이처럼 신문지 위에 볼펜과 연필을 이용해 선을 긋고 또 그어 신문의 전면이 까맣게 그은 선들로 덮이고 마찰로 얇아져서 군데군데 찢어질 때까지 집착스럽게 이 일에 몰두한다. 그것은 마치 우리에 갇혀 자유를 잃은 야생 동물이 극도로 강박한 불안감 속에서 생존하기 위해 극단적인 반복 행위을 하는 본능적 몸부림 같기도 하다. 70년대 초부터 시작하여 현재까지 40여 년을 지속한 지금도 결코 간소화되거나 단축되지 않는 이러한 최병소의 원시적 노동은 신문지 위에 집적集積되고 끝날 때까지 반복되는 시간의 축적蓄積을 통해 어느새 신문지가 아닌 전혀 다른 물질의 결과물로 나타난다. 여기서 포괄적으로 '물질'이라고 표현하는 것은 최병소의 작품이 신문지인 사실을 알면서도 그 결과물은 더 이상 신문지라고 부를 수 없는 전혀 다른 물질로 변했기 때문이다. 그리고 이 '물질'은 물체를 다른 관점으로 바라보는 개념적 차원의 변화가 아닌 신문지라는 물질이 실재実在적 차원에서 전혀 다른 물성의 물체로 태어난 것을 말한다.

최병소의 노동의 결과물은 놀랍게도 인공적인 물질이 아닌 마치 자연에서 파생된 석탄 등과 같은 광물鑛物을 연상시킨다. 태곳적 생물이 오랜 세월 동안 땅속에 묻혀 열과 지질의 압력을 받아 화석이 된 자연의 파생물처럼 작가의 작품은 그것이 초자연적 에너지가 만들어낸 단단한 '물질'의 결정체인지 혹는 인간의 의도와 노력으로 만들어진 '정신'이 초래한 현상인지 그 여부를 보고 판단하기 힘들 정도이다. 관객은 그의 작품 앞에서 인류가 오랫동안 고민해 온 많은 '물질'과 '정신'이라는 철학적 난문들 앞에서 '실체'가 무엇인지 생각하게 된다. 요컨대 최병소는 예술의 본질을 현상의 배후에 있는 사고하는 실재를 실체의 근거로 삼아야 하는지 또는 만물의 근원은 '물질'이고 사고라는 정신적 현상도 물질의 작용이 초래한 산물이기에 예술의 본질을 결과물에서 찾아야 하는지 작가 스스로도 확답할 수 없기에 그 사이에서 생존하기 위해 본능적 몸부림을 치고 있는 것인지도 모른다.

그가 신문 기사를 지우는 작업을 시작한 시기가 70년대였던 만큼 최병소의 신문 작업 계기가 당시 진실을 왜곡하고 언론을 통제했던 정부에 맞선 작가의 저항이라고 해석하는 사람도 있다. 물론 그가 신문이라는 아주 일상적인 재료를 선택한 데는 많은 이유가 있겠지만, 무엇보다도 신문은 누구나 손쉽게 구할 수 있는 아주 흔한 재료일 뿐 아니라 오늘이 지나면 그 가치를 잃고 버려지는 하찮은 재료이기 때문이기도 하다. 하지만 매일 발간되고 하루가 지나면 폐품으로 버려지고 마는 듯한 신문은 우리의 삶 속에 가장 오랫동안 밀접하게 존재해 온 대중 매체이다. 우리는 대중의 한 사람으로서 사회적 문제를 보편적이고 반복적으로 제시하는 대중 매체에 늘 노출되어 있으며, 그 중에서도 신문은 매일 우리의 의식 속에 누적累積된다. 이러한 누적을 통해 우리는 자기 스스로가 현실에 대한 문제를 사고하고 판단하기 전에 언론이 반복적으로 떠들어 대는 이슈가 당연히 중요한 사안인 것처럼 본능적으로 인식하게 된다.

그로 인해, 인류가 끊임없는 의문점을 가지고 수많은 가능성을 제시하며 본질에 다가가려는 사고의 현상도 자연의 이치가 아닌 사회적 구성원들이 마땅히 지켜야 할 사회적 의무이며, 규정에서 벗어난 행동은 법에 따라 처벌받는 윤리적 당위當爲 즉 우리가 속해 있는 사회의 판단 규정이고 법칙이다. 그래서 작가는 그렇게 우리의 삶 안에서 자연의 이치와 같은 현상처럼 매일 소멸되지만, 사실은 우리 내면에 누적되어 가는 의식의 마비를 피하고자 매일 매일 그렇게 선을 긋고 지우고 또다시 긋고 지우는 것일지도 모른다.

신속, 편리를 지향하는 디지털 세대의 현대인에게 최병소의 이런 고된 노동의 무한 반복 같은 제작방식이 수도자의 고행苦行처럼 경이로운 인내로 생각 될 수도 있다. 그러나 이처럼 고집스럽게 반복되는 작가의 고된 노동이 지니는 의미는 결코 수행을 쌓는 일이 아니라 예술의 본질에 다가가기 위한 예술가의 본능적 행위이며, 그 과정 안에서 물리적 한계가 올 때까지 생존하기 위해 몸부림 칠 것이다.

최병소는 1943년 대구에서 태어나 중앙대학교 미술대학에서 학사 학위를 받았고, 계명대대학원 서양학을 전공하였다. 작가는 현재 대구에 살며 작업 활동을 하고 있다. 국내 최초의 현대미술제인 대구현대미술제의 창립 멤버로 활동 했고, 1977년 도쿄 센트럴 미술관, 1979년 상파울로 비엔날레, 1981년 브룩클린 미술관, 2012년 대구 미술관, 국립현대미술관 등 30여 차례의 초대전 및 그룹전에 참가 하는 등 활발한 활동을 하였다. 2010년 제 11회 이인성 미술상을 수상한 바 있다. 오는 2016년 3월 우손갤러리가 기획한 최병소 개인전을 프랑스 쎙떼띠엔 국립 현대 미술관에서 선보일 예정이며, 같은 달 도멘 드 케르게넥 미술관에서도 단색화 그룹전에서 그의 작품들이 전시 될 예정이다.

Copyright ⓒ Wooson Gallery All Rights Reserved.

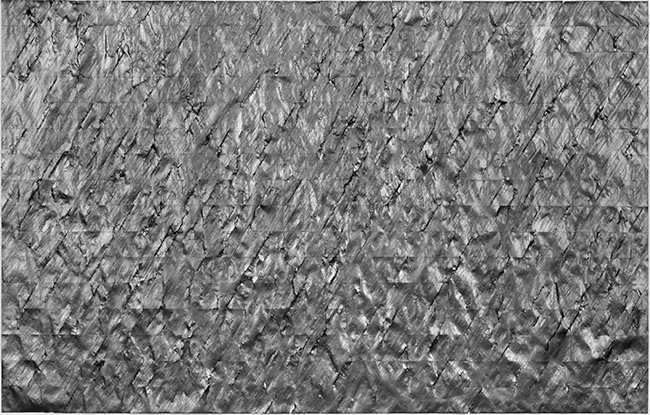

Untitled 1997(997-11) Newspaper, ball-point pen, pencil 55x80.2cm

반복적 노동과 시간의 축적을 통해 기다림과 무언無言의 멧세지로 물질적인 것보다 정신적인 세계를 추구해 온 한국의 단색화 작가들을 진지한 자세로 재조명하고 있는 우손갤러리는 2013년 정상화, 2014년 하종현에 이어 신문을 지워 나가는 작품으로 잘 알려진 최병소의 개인전을 오는 12월 3일 개최한다.

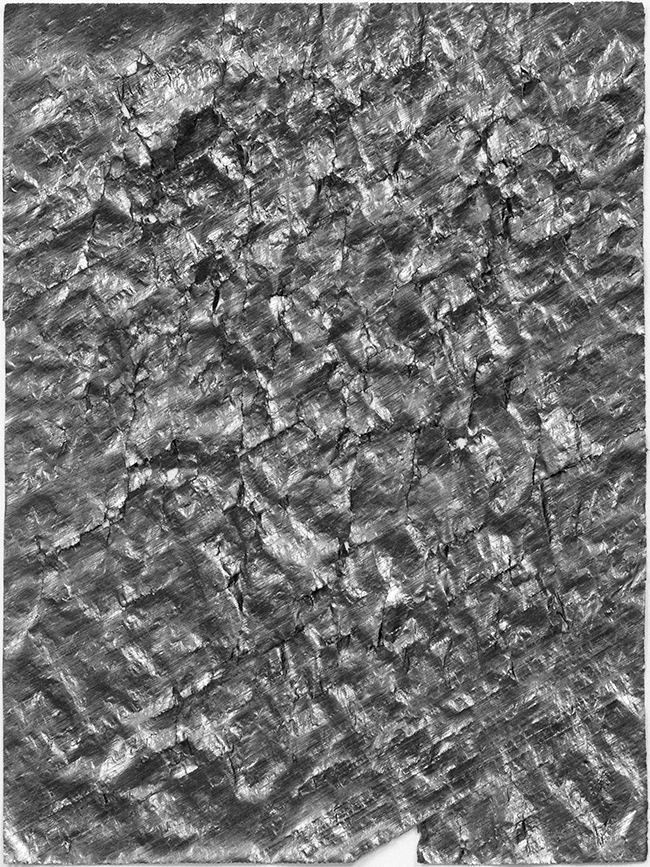

Untitled, 2015, Newpaper, ball-point pen, pencil 55x41cm

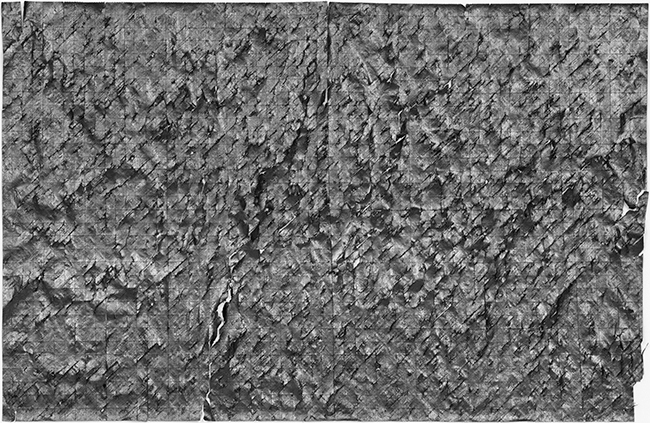

Untitled, 2009, Newpaper, ball-point pen, pencil, 50x77cm

Untitled, 2010, Newpaper, ball-point pen, pencil, 54.5x40.5cm

Untitled, 2008, Newpaper, ball-point pen, pencil, 55x82cm

FAMILY SITE

copyright © 2012 KIM DALJIN ART RESEARCH AND CONSULTING. All Rights reserved

이 페이지는 서울아트가이드에서 제공됩니다. This page provided by Seoul Art Guide.

다음 브라우져 에서 최적화 되어있습니다. This page optimized for these browsers. over IE 8, Chrome, FireFox, Safari