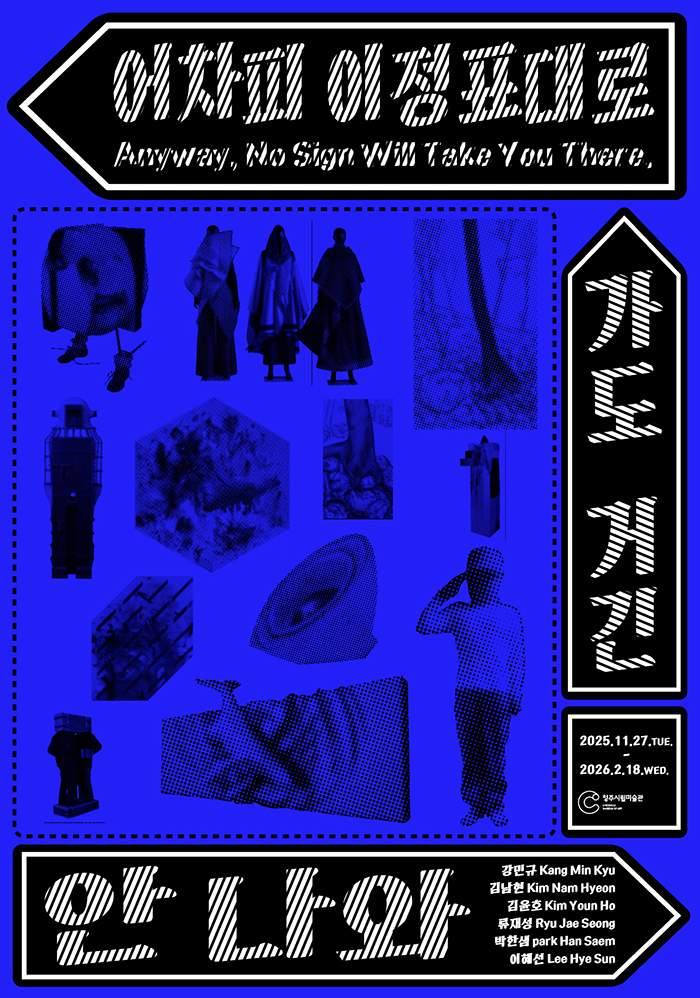

- 동시대 젊은 작가 6인의 경험과 시선으로 삶과 예술의 경로 재해석

- 청주시립미술관, 2025 기획전

《어차피 이정표대로 가도 거긴 안 나와》 개최

오는 11월 27일부터 2026년 2월 18일까지

《어차피 이정표대로 가도 거긴 안 나와》Anyway, No Sign Will Take You There

참여작가 강민규, 김남현, 김윤호, 류재성, 박한샘, 이혜선

전시기간 2025-11-27 ~ 2026-02-18

전시장소 청주시립미술관

참여작품 140점

전시전경, 제공 청주시립미술관

우리는 불확실한 인생 여정에 조금이나마 우회 없이 목적지에 도달하기 위해 선행자라 일컬어지는 자들이 만들어 놓은 이정표를 의지하며 종종 길을 나선다. 이러한 이정표에 대한 우리들의 신뢰는 점차 공고해졌다. 그 연유를 찾자면 욕망하는 구조의 변두리가 아닌 중심부에 입성하려는 우리들의 간절함이 그 이정표를 실체 없는 신기루가 아닌, 불가결한 정의의 불빛으로 우리에게 비쳐서 그랬을 것이다.

이번 전시 《어차피 이정표대로 가도 거긴 안 나와》는 그러한 이정표들을 참고하며 각자의 길을 걸어온 동시대 젊은 작가 6인의 작업 행적과 태도의 반추를 통해서 대중이 인생과 예술에 대한 관점을 보다 다양한 층위로 분산시킬 수 있기를 제안해 본다.

이번 전시 참여 작가들은 각기 다른 매체와 주제를 통해서 누군가는 자연을 이야기하고, 또 다른 누군가는 주변에서 비롯된 지각과 그 대상의 정의에 대한 질문을 던지기도 하며, 인류 보편의 가치를 시각언어로 재구성하는 작가도 있다. 이렇게 각기 다른 층위에서 동시대를 바라본 젊은 작가들의 작업 안에는 공통된 인식 점을 찾을 수 있다. 그것은 작가들이 창작의 길을 지속해 오며, 인생과 예술이 반드시 계획대로만 움직이지 않는다는 현실을 직접적으로 체험해 왔다는 지점이다. 그 체험의 과정은 동시대 청년들이 으레 겪게 되는 자기 의심에서 발현되는 방향성에 대한 불안의 감정과도 자연스럽게 연결될 것이다.

그래서 《어차피 이정표대로 가도 거긴 안 나와》는 결과물로서의 작품이 아닌 예술가라는 길 위에 놓인 개인의 인터뷰로써 작품의 서사를 대중에게 전달하고자 한다. 작가와 작품의 연계성 역시 이번 전시에서는 특정 주제나 형식을 통일하지 않는다. 오히려 개별의 리듬과 창의적 선택의 자율성을 그대로 존중하며, 그 속에서 관람객들로 하여금 '조금 달라졌어도 괜찮았구나'라는 지각의 소통으로 매개되길 기대한다.

작가소개

강민규(1980) Kang Min Kyu

강민규의 작업은 흙에 캐스팅 방식으로 작품을 제작하는 전통적인 재료의 물성을 시작으로, LED와 광섬유를 매체로 끌어들여 비물질적인 ‘빛’을 입체적인 조각으로 재해석하는 작업을 진행하고 있으며, 최근에는 조각 위에 빛의 흐름을 직접적으로 채색함으로써 새로운 감각적 경험을 유도하는 조형적 실험을 하고 있다.

김남현(1980) Kim Nam Hyeon

김남현은 사회라는 집단 안에서 살아가면서 발생하는 개인의 내재적 자아 형성과 사회 구성원으로서 갖추어야 할 의무의 충돌에서 발생하는 현대인의 심리상태에 주목한다. 사회조직의 구성원으로서 개인이 갖게 되는 가치관과 그것을 형성하게끔 하는 실체는 무엇이며, 그로 인한 문제점에 대해서 작가는 유심히 관찰한다. 작가가 관찰과 사유를 통해서 정의 내린 다양한 사회적 문제들은 결박된 인체 형상으로 대중에게 전달되는데, 이는 ‘전체와 개인’, ‘구속과 자유’ 등 지난하게 여겨질 법한 사회적 문제들을 다시금 회자시키며 일반대중으로 하여금 현재의 자기 자신과 사회와의 관계성에 대해서 돌아보길 제안하고 있다.

김윤호(1987) Kim Youn Ho

김윤호는 일상의 행위와 작업을 동일선상에 올려놓길 좋아하는 작가이다. 그가 다루는 매체 또한 그의 예술관과 그 궤를 같이한다. 본인이 사용하다 망가진 ‘셔틀콕’, ‘운동화’, ‘배드민턴 라켓’처럼 작가의 일상이 짙게 묻어있는 물건들이 주를 이룬다. 작가의 이러한 예술행위는 ‘경계와 자유’의 정의를 되짚어 보는 지점에서 시작된다. 그의 초기작 〈버드민턴 연작〉을 통해서 작가가 생각하는 경계와 자유의 의미를 엿볼 수 있는데, 작가는 배드민턴 코트의 라인 안팎을 현대인에게 있어서 사회적으로 합의된 억압과 자유를 구분 짓는 경계라고 정의하고, 셔틀콕의 깃털을 ‘자유’로 바라본다. 공인된 억압을 상징하는 ‘라인’과 ‘자유’를 상징하는 새의 공존에서 발생하는 아이러니를 김윤호는 너무 무겁지 않고 보다 유머러스하게 관람객에게 전달하려고 한다. 이러한 작가의 발랄한 태도는 항상 우리 주변에 놓여 있기에 인식하지 못했던 정의의 아이러니를 관람객들이 흥미를 갖고 스스로 찾게끔 하는 원동력으로 작용한다.

류재성(1986) Ryu Jae Seong

류재성은 회화를 ‘완결된 결과가 아니라 순간이 축적된 물질적 장소’라 정의하며, 화면 위에서 끊임없이 그려지고 지워지는 행위 자체를 탐구한다. 물감의 덧칠과 지움, 번짐과 흔적은 단순히 과정의 부산물이 아니라 회화를 이루는 사건으로 남으며, 언제나 다시 시작되는 장면을 만든다. 이러한 반복은 시시포스 신화처럼 의미와 무의미 사이를 오가며, 회화를 본질적으로 부조리한 상태에 놓이게 한다.

박한샘(1981) Park Han Saem

박한샘의 수묵회화는 자신이 여행하며 경험한 자연의 실경을 관조적 자세로 현장에서 묵묵히 그리면서 완성된다. 이러한 전통적 사생 방법의 고수를 통해서 작가 말하려고 하는 예술 언어들은 복잡하지 않다. 사생 당시 작가와 자연이 주고받은 교감의 언표들을 전시라는 매개체를 통해서 작품을 마주하게 될 관람객들이 사생 당시 작가의 입장에서 공감하길 바라고 있다.

이혜선(1982) Lee Hye Sun

이혜선은 환경을 위한 패션산업의 방향성을 연구하는 디자이너이다. 작가는 의류산업에 몸담기 시작하면서부터 느꼈던 화려한 의상 뒤편에 가려진 막대한 폐기물들과 그로 인한 인류의 생존을 위협하는 의류산업의 문제점을 인식하고, 재사용 가능한 소재들을 찾기 시작했다. 그 과정에서 작가의 눈에 들어온 소재가 폐텐트천이었다. 초기에는 가급적 텐트의 기본 구조를 최대한 보존하면서, 인체의 형태에 맞게 재구성하기 위한 드레이핑 기법 연구에 집중했다면, 현재는 현대인들이 욕망하는 옷의 미적 아름다움과 현실적인 의류산업으로의 확장이 가능한 디자인과 기술개발 연구에 몰두하고 있다.