상세정보

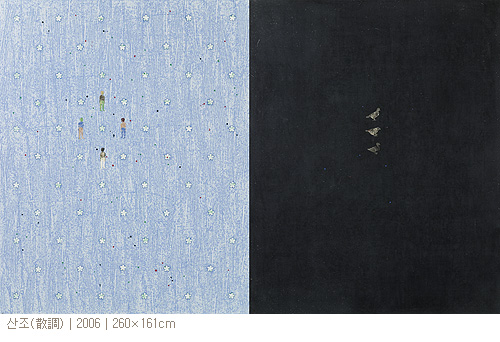

2002년 개인전이후 5년만의 국내에서 발표하는 전시로 소나무 대나무 매화와 관련된 작가의 유년시절부터 현재까지의 경험과 기억 그리고 연관되는 정서적 이미지들이 조형적으로 재구성되어 표현된 작품 전시

평면성, 패턴화, 질박한 선묘의 리듬감

류철하│월전미술관 학예연구실장

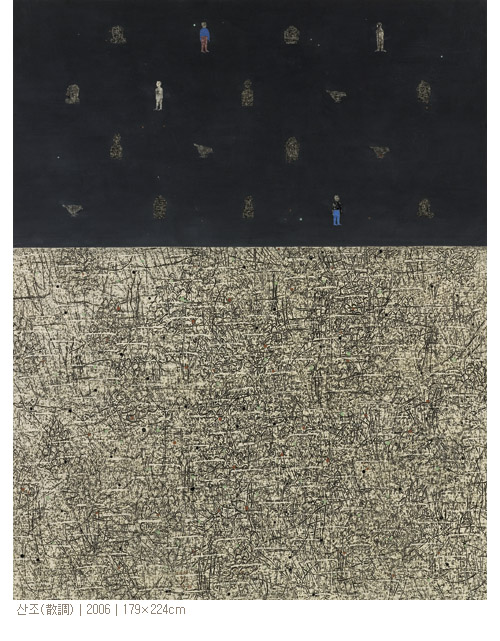

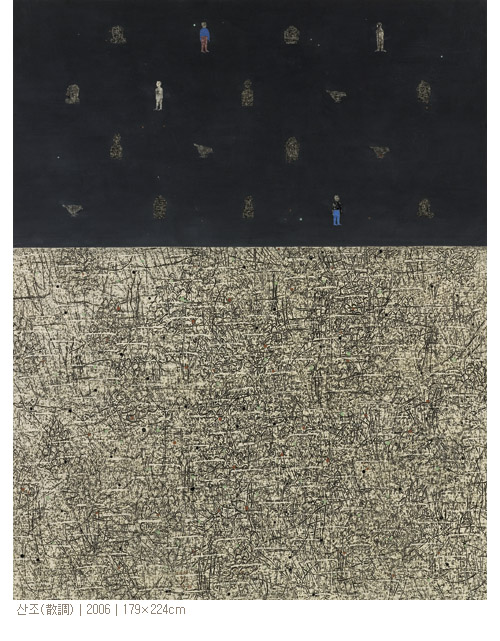

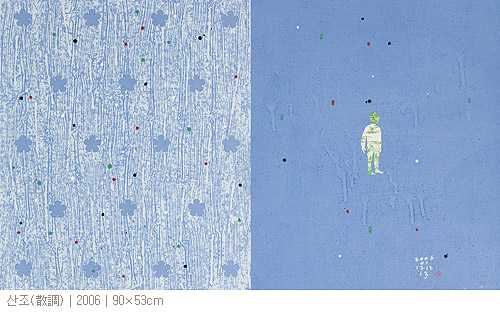

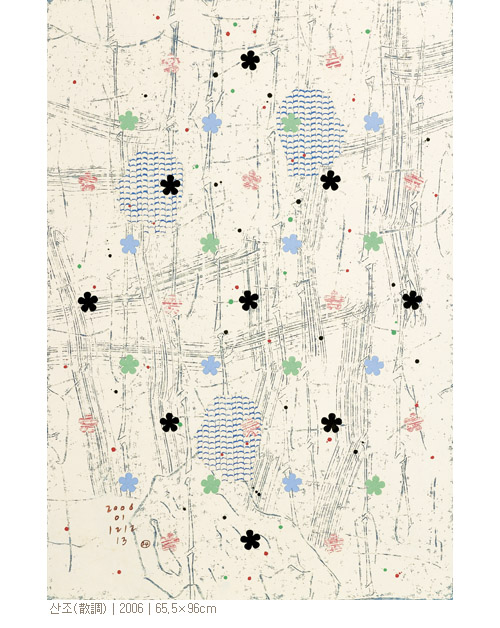

이만수의 회화는 사물과 인물을 화면에 축소하여 전개시키고 마치 농부가 씨를 뿌린 듯 평면위에 전개한다. 또한 매화와 대나무를 연속적으로 패턴화시킨 후 이러한 화면의 산포위에 문양처럼 돋울새김한다. 이러한 평면화, 패턴화는 토분과 호분의 색조적 바탕위에 반복적인 긁어냄과 메꿈을 통해 이차색의 정감있는 조화를 나타내면서 화면을 정관적, 명상적 깊이감으로 바꾼다. 이러한 이만수 회화의 특징을 요약해보면 1.산포(散布)적 화면의 평면성과 패턴화 2.공예적 제작기법의 응용 3.중첩된 바탕과 가는 선묘의 리듬감 4.정갈하면서도 질박한 미감등으로 요약될 수 있겠다.

산포적 화면의 평면성과 패턴화

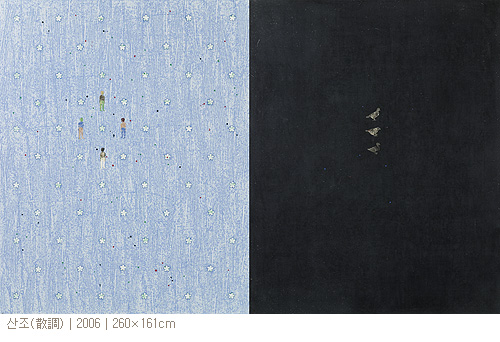

산포적 화면의 평면성과 패턴화이만수의 화면은 정적인 관조를 바탕으로 사물과 인물을 한 화면에 배치하고 있는데 사물과 인물이 등가적 평형을 이루고 있다. 인물과 의식은 부각되지 않으며 정적인 평형이 유지된다. 그의 화면에 등장하는 매화, 버스, 다리, 정자, 새, 소반 등은 작가의 기억속에 고정되어 있으며 기억의 흔적들은 때로 한쪽이 지워져 있거나 흔적들을 메꾸어 나간다. 이러한 사물과 인물의 평형은 기억속의 사물과 배경, 의식의 균형이 화면속에서 유지되고 있다는 점에서 독특한 정감을 발휘한다. 씨를 뿌린 듯 흩어져 전개되는 이만수의 화면을 산포적 화면이라 불러본다면 이 산포적 평면의 구도는 현대회화의 평면성과 동질성을 부각시키면서 전통구도의 시각관념을 해체하고 있다.

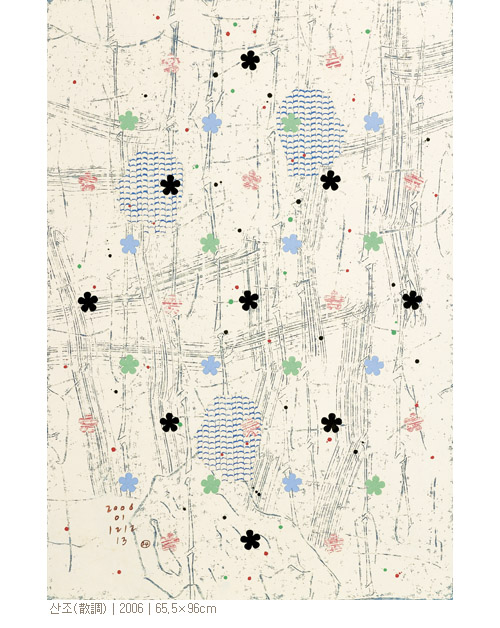

동양화에서 보이는 선묘(준법)와 구도를 통한 깊이와 시각구조는 사유의 관념을 공고히 하면서도 실제로 바라보는 시각의 육체성을 방해하였다. 평면성은 이러한 관념과 구도, 서사성을 해체하고 시각을 평면화 시킨후 고정된 사물로 재배치한다. 이만수의 전통극복은 이렇듯 평면화된 화면으로 시작되고 또한 패턴화한다. 매화꽃이 점점히 밖힌 화폭은 과거 준법을 통한 동류의 시각방식을 재조정하고 반복을 통해 작가의 내면의식을 강제한다. 이러한 패턴화는 주제를 효과있게 집중시킨다.

공예적 제작기법의 응용과 창조

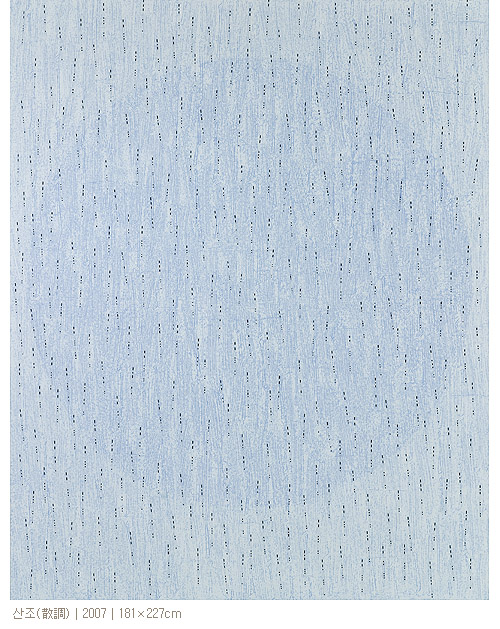

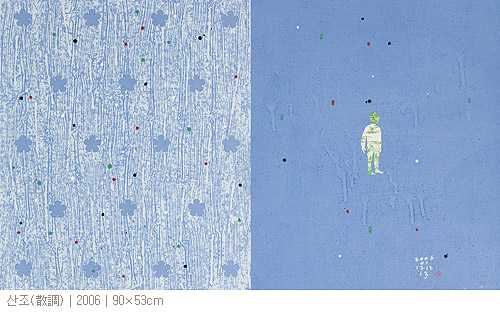

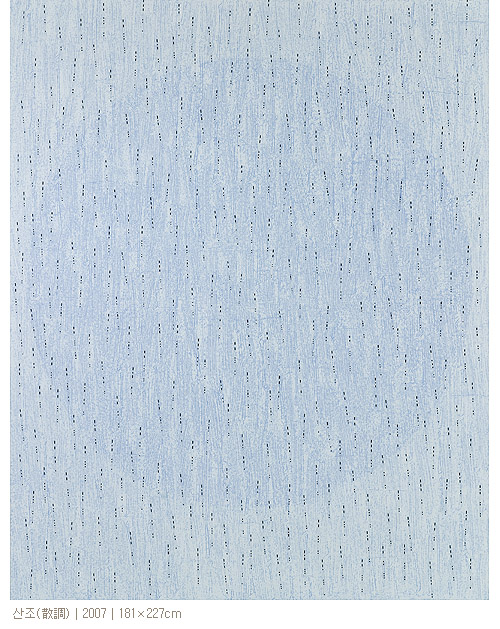

공예적 제작기법의 응용과 창조그러나 평면성은 단순한 선과 형태를 통한 추상의 강력한 욕구가 있기에 동양회화에 적절한 형식을 찾기 위해서는 적절한 가공을 거처야 한다. 이만수는 이러한 평면성을 보완하기 위하여 표면의 질감과 밀도를 높이고 있는데 공예적 제작기법을 응용하고 창조한다. 수없이 칠하는 칠공예기법이나 도자 상감의 고유기법을 응용하고 있고, 토분과 호분을 반복하여 칠한 바탕위에 대나무와 매화의 이미지를 그려내는데 (정확히는 긁어낸다는 표현이 적절할 것이다) 화면을 섬세하게 유지하는데 매우 효과적이다. 이러한 점은 청색조의 깊이 있는 화면에서 더욱 부각되는데 대나무와 점점히 밖힌 점들을 통하여 단순하면서도 강력한 인상을 전달한다. 또한 칠흑같은 물결문양위에 오리와 매화 등이 있는 작품은 옷칠효과의 공예적 아름다움을 느끼게 한다.

이러한 이만수의 작업은 회화 일반의 미감을 다양한 전통영역으로부터 추출하여 흑백의 깊있는 화면으로부터 이차색의 고유한 색조에까지 다양하게 화면위에 전개시키고 있다. 색조의 바탕을 유지하기 위해 물이 양을 조정하고 도료와 색채를 닦아냄으로써 상감도자와 칠기공예의 기법을 회화적으로 응용하고 있다.

중첩된 바탕과 가는 선묘의 리듬감

중첩된 바탕과 가는 선묘의 리듬감 이만수는 한지위에 아교를 바르고 토분과 호분을 반복하여 칠한 후 마지막으로 토분을 올린다. 이러한 중첩된 바탕위에 가는 선묘로 대나무를 그려감으로서 화면은 침착된 색채의 안정감속에 대나무의 가는 선 맛과 리듬감이 바탕으로부터 우러나온다. 부담없이 휙 칠한 듯한 붓자욱의 선 맛에서부터 중첩된 두께위에 서로 다른 층위의 밀도와 선묘의 깊이, 이질감을 세밀한 긋기을 통해 완성시키는 이만수 작업은 평면성의 밀도를 높이면서도 전체화면을 조화시킨다.

바탕위에 긁어내고 지워진 대나무와 매화는 화면을 상승시키고 하강시킨다. 대나무의 가는 선묘는 화면을 밀도있게 유지하면서도 촉각적인 감각과 함께 전체화면을 균질하게 상승시키고 있다. 점점히 밖혀있는 매화는 낙화를 통한 하강의 이미지와 함께 작가의 미감체험을 강화하고 있다.

정갈하면서도 질박한 미감

정갈하면서도 질박한 미감 이러한 작가의 미감체험은 매화가 있던 우물에서 물을 먹었던 작가의 유년체험에 기인한다. 두레밖으로 길어 오르던 물의 상승은 우물에 내린 매화의 하강과 더불어 상승과 하강의 미적체험을 자각한다. 우물이라는 지상의 성소에서 천계로 상승하고 매화의 낙화를 통한 하계로 강림하는 미감체험은 작가에게는 장구한 시간동한 축적된 패턴화된 환상이다. 이러한 패턴화된 환상과 더불어 버스, 다리, 정자, 소반, 축소된 인물과 새 등이 점점히 박혀있다. 질박하고 투명한 색조의 정감위에 점점히 박힌 사물을 응시하는 일은 정적인 힘과 율동, 그리고 시간을 감지한다. 이 모든 정관속에 시간, 사물, 의식의 패턴화된 환상이 산조의 가락처럼 풀고 맺기를 반복한다. 질박하면서 투명한 색조의 정감이라는 모순적인 어법의 표현은 그가 사용하는 재료의 바탕과 구성, 형식적 표현방법에 기인하는 감각적인 미감이다.

토분과 호분을 적절히 사용한 바탕의 색채감각, 표면과 질감의 밀도를 높이고 중첩된 바탕에 가는 선묘로 그려간 리듬감, 사물, 인물, 의식이 산포적으로 전개되는 평면성과 패턴화를 통해 이만수는 정적이고 관조적인 사유의 세계를 단순 간결하게 전개시키고 있다.