젊은 시절의 민병목 선생

젊은 시절의 민병목 선생

“시간 좀 지키쇼, 시간 좀…” 한평생 원칙을 지키며 외롭게 살다가신 화가 민병목(1931-2011) 선생의 말이다. 개성 하나는 확실했지만, 많은 사람이 그와 작은 오해로 얼굴을 붉히거나 부딪힌 일이 많았다. 대인관계가 나빠서가 아니라 그의 원칙 때문이다. 민병목 선생의 기준은 독일스타일로 눈 오면 내 집 앞 깨끗이 치우기, 약속 시간과 교통신호 지키기, 줄서기는 기본이다. 그의 기준에서 보면 우리 사회는 엉터리 난민 수준 같은 모습이다.

1975년 신문회관화랑에서 그의 개인전 때 방문객 중 Y씨가 술에 취해 약간 횡설수설하며 그림을 자꾸 만지는걸 민 선생이 봤다. “손으로 그림을 자꾸 만지지 마시고요…”하자 Y씨는 “뭐가 어째? 만지지 말라고?”하며 민병목 선생을 툭 밀었다. 민 선생도 상대 손목을 잡고 제압하자, 전시장은 순식간 격투장으로 변했고 결국 민병목 선수의 ‘승’이었다.

민 선생이 늘 미스터리로 여기는 대상은 바로 장욱진 선생이다. 그는 장 선생 행동이 도저히 이해가 안 된다며 “쇼 하는 게 아니냐”며 의문을 가졌다. 1976년 9월 30일 동인들이 양수리 근처 야유회를 갔다. 물가에서 담소를 하던 중, 그는 “장 선생은 납득이 안돼요. 장가들어 가장으로서 자녀까지 기르면서 담뱃값도 나몰라라하고 담배를 피우는 게 말이 되나? 내 기준으로 보면 도저히 이해가 안 돼요” 그 말에 나는 “민 선생의 시각으로 보면 맞죠. 그러나 장욱진 선생은 남에게 피해 안주고 본인 천성이니 어쩔 수 없는 것이죠. 남에게 피해를 주며 거짓위장과는 전혀 다른 것이니 괜찮다고 보는데요.”

그러자 민 선생은 더는 말하지 않았다. 소나무도 여러 모양이 있듯 사람도 여러 유형이 존재하는 건 당연하다. 따라서 민 선생 기준에서 본 입장도 옳다. 그러나 장 선생 입장도 이해가 된다. 장선생은 세상 물정에 어두운 체질이었다.

민 선생은 평상시에도 시간을 잘 지킨다. 그룹전 모임의 지각대장인 A와 C씨는 매번 잔소리를 들으면서도 지각했다. 민 선생은 약속시간 30분까지는 그냥 참지만, 더 늦는 경우 그냥 가버린다. 그는 ‘그림쟁이들 시간 안 지키는 버릇은 고쳐야 한다’고 늘 주장했다. 1977년 8월 30일 모임에서 A씨가 두 시간 늦게 오자 민 선생이 버럭 소리를 질렀다. “여보! 시간 좀 똑바로 보고 다니쇼! 누군 바보라 제시간에 오는 줄 아슈?” 그 후 A씨는 지각을 안 했다.

1980년 5월 모임 중에 C씨가 술을 마시고 또 술타령하자 소리를 크게 지르며 “이봐, C씨, 회의 좀 합시다. 회의가 더 중요하니까 술타령은 나중에 좋아하는 사람끼리 따로 하고, 여긴 지금 아까운 시간이니 정신 좀 차리고….” 결국, 민 선생은 동인전 그룹을 그만뒀고, 그 뒤 지적받았던 회원은 시간 관념이 한결 개선됐다.

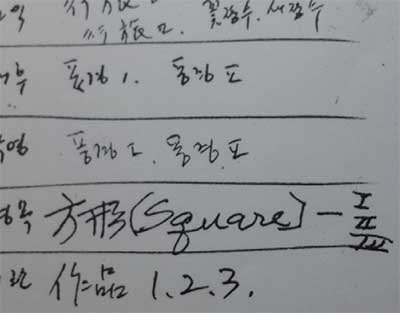

동인전 카탈로그에 쓸 출품제목은 반드시 본인이 써주시는 유일한 분

전시 팸플릿 제작 모임에서, 총무는 회원들 출품제목을 받아적었다. 이때 민 선생은 총무에게 노트를 달라고 해서 본인 자필로 직접 제목을 적었다. 20여 명 회원 중 유일하게 본인이 제목을 적었다. 남을 의심하는 게 아니라 틀림없는 것을 좋아하는 성격 탓이다. 그걸 누가 말릴 것인가. 실수 없는 게 좋은 것이니까….

이런 철저한 분이 많기를 나도 희망한다. 요즘 주변을 보면 우리는 난민국 수준의 자화상 같다. 가로변 벤치나 잔디밭 주변은 담배꽁초 빈컵, 가래침, 개똥, 깡통, 라면 먹은 빈 그릇 쓰레기 천지다. 선박사고, 산불화재, 공사장, 붕괴사고 등 모두 무질서의 극치다. 민 선생의 원칙이 더욱 빛난다.

아마도 민 선생과 같이 지내다 보니 나도 닮아간 듯, 등산할 때 담뱃불을 버리거나 쓰레기를 버리는 인간을 보면 쓴소리를 한다. 그래서인지 몰라도 내가 총무 시절 그룹전 ‘회칙수첩’을 처음 만들었다. 국내그룹전 회칙 수첩을 만든 건 최초다. 내가 작성했고, 민 선생이 찬성, 전체 회원에 배부했다. 그 영향으로 모임 시간 준수와 회비입출금 등에 일조했다. 나는 40년 보관해오던 앙가쥬망 그룹전 회칙수첩 원본을 2016년 1월 김달진미술자료박물관에 기증했다.

S 중고교에 오랫동안 재직하며 노총각으로 지내시다가 사랑하는 분을 만나 결혼하여 행복하게 사셨고 2011년 먼 길을 떠나셨다. 대형사고 뉴스를 접할 땐, 늘 민 선생의 원칙이 떠오르며 그리워진다