객원연구원

연속과 분절: 정탁영과 동시대 한국화 채집하기

2022.07.28-10.09

서울대미술관

서울대미술관 입구 전경

8월 5일 오전 11시, 서울대미술관에서 <연속과 분절: 정탁영과 동시대 한국화 채집하기> 기자간담회가 진행됐다. 7월 28일부터 10월 9일까지 진행되는 <연속과 분절: 정탁영과 동시대 한국화 채집하기>전은 한국 현대 수묵화 1세대 작가이자 서울대 동양학과 명예교수인 정탁영의 사망 10주기를 추모하기 위해 기획된 전시이다. 이번 전시는 정탁영의 주요 작품들과 그가 작품 활동을 통해 탐구하고자 한 문제의식을 들여다봄과 동시에 이런 문제의식을 이어 받은 동시대 한국 화가들의 가능성을 살펴볼 수 있는 전시로, 정탁영 작가를 비롯한 11명의 중견 및 신진 한국 작가들(구나영, 권세진, 김은형, 김인영, 민재영, 손동현, 유승호, 이지영, 진민욱, 최은혜, 허진)의 작품 100여점을 감상할 수 있다.

전시 투어를 진행하고 있는 김태서 학예연구사

5일에 진행된 기자간담회는 전시를 기획한 김태서 학예연구사의 전시 소개와 전시 투어 순서로 진행됐다.

2층 전시실 입구 전경

2층 전시실 입구에서 제일 처음 감상할 수 있는 작품은 정탁영 작가의 산수화 작품들로, 그의 작품 세계의 시작을 볼 수 있는 6점의 작품이 전시되어 있다. 이 작품들을 통해 그의 작품 세계가 조선 문인화에 근간이 있는 수묵산수에서 시작했음을 확인할 수 있다.

김인영, <Space-building>, 2019, 아카이벌 피그먼트 프린트, 120x40cm (4EA)

바로 왼쪽으로 이동하면 김인영 작가의 작품 <Space-building>이 전시되어 있다. ‘에나멜 페인트 산수화’라고 설명할 수 있는 김인영의 작업들은 구체적인 형태가 제한되거나 거세되고, 에나멜 페인트의 질료적 특성을 고스란히 드러내고 있다. 재료의 특성에서 비롯되는 매끄럽고 단단한 표면과 흘러내리거나 미끄러지고 뒤엉키는 우연적인 요소들로 인해 화면 속의 색 덩어리들은 ‘추상화’와 같은 효과를 가지게 된다. 작가는 산수화의 차분하고 무게감이 느껴지지 않는 ‘먹과 한지’ 대신 무거 중량감의 재료인 ‘페인트와 캔버스’를 사용함으로써 관람객들이 작품에서 강력한 중력의 힘을 느끼게 하고, 회화 자체의 ‘물성’에 집중하게 만든다.

허진, <유목동물+인간-문명2016-25(동학혁명운동이야기1)>, 2016, 한지에 수묵채색 및 아크릴, 130x162cm

허진 작가는 수묵화의 표현방식인 함축과 생략, 정신성의 표출에서 벗어나 역사와 현실의 문제를 적극적으로 끌어들여 구체적인 서사를 화면 가득 채우는 전면적인 표현 방식을 구사한다. 이런 표현 방식은 전통적인 문인화의 방법론에 근거를 두기보다는, 화면에서의 계층적 구조를 해체하려는 민화나 포스트모더니즘의 접근 방식에 근거를 둔 결과라고 할 수 있다. 역사와 현실에 대한 다층적 기억을 재해석하는 작가의 작업은 인간의 기억이 불확실하다는 전제 하에서 역사는 확정적이지 않으며, 개인의 자의적 해석에 따라 그 의미가 달라진다는 점에 주목한다.

민재영, <회의실>, 2021, 한지에 수묵채색, 57x100cm (10EA)

다음으로 볼 수 있는 작품은 민재영 작가의 <회의실>이다. 그의 작품은 TV 주사선의 RGB(red, green, blue)컬러가 만들어내는 디지털적 이미지 구현을 수묵화의 방법론으로 재현하여 한국화가 의도적으로 배제해 오던 색상에 대한 고민을 전면에 부각시킨다. 대도시를 살아가는 익명 속 현대인들의 반복되는 일상을 묘사하는 민재연의 작업은 차갑고 냉담한 ‘군중화’처럼 보이기도 하지만, 뉴노멀(new normal) 시대의 격리된 공간에서 화상을 통해 서로 연결하는 우리 삶의 모습처럼 그 안에 감추어진 특별한 의미를 발견하려고 노력하는 인간적인 시선을 드러낸다.

정탁영, <작품 71> 연작, 1971, 마대에 한지, 90x90cm (6EA)

3층 메인 전시실에 입장하면 정탁영 작가의 1960~1970년대 작품들을 만나볼 수 있다. 그 중 대표작인 <작품 71> 연작은 제 11회 상파울루비엔날레에 출품되었던 작품으로, 정사각형 패널 아홉 개로 구성된 연장이다. 이번 전시에서는 아홉 점 중 여섯 점을 선보이고 있다. 아무것도 그려지지 않은 유백색의 화면이지만 가까이 관람하게 되면 화면의 미묘한 색과 질감의 차이가 눈에 들어오는 작품이다. 마포 위에 한지를 붙인 뒤 여기저기 뜯기는 대로 한지를 뜯어내어 한지의 물질성을 드러내는 이 작품은 그가 60년대 작품에서 긁어내기 기법을 통해 실험하고자 했던 것과 맞닿아 있지만, 긁어내는 행위가 뜯는 행위로 커졌다는 점에서 차이가 있다.

정탁영 작가의 <잊혀진 것들>과 <영겁속에서> 연작들

정탁영 작가의 60~70년대 작품들을 지나 전시장 안으로 들어가게 되면, 정탁영 작가의 80년대 이후의 작품인 <잊혀진 것들>과 <영겁 속에서> 연작을 볼 수 있다. 1960년대부터 시작한 한지를 ‘붙이고-뜯는’ 작가의 행위가 초기의 수묵추상에서는 강한 물성과 질량감을 통해 기존 수묵화의 범위를 벗어나려는 시도라고 할 수 있다면, 1980년대 이후의 작품들은 행위를 통해 흔적을 남김에도 불구하고 회화의 구성요소들이 화면 속에 스며들 듯 사라지며 가볍고 사색적인 한지와 먹의 조형적 조화만이 남게 된다. 결국 한국화의 전통으로부터 벗어나고자 시도한 그의 추상회화는 다시금 수묵화의 ‘정신성’이라는 전통과 합일을 이루며, 우리 전통회화의 새로운 장을 열어가는 과정이라 평가할 수 있다.

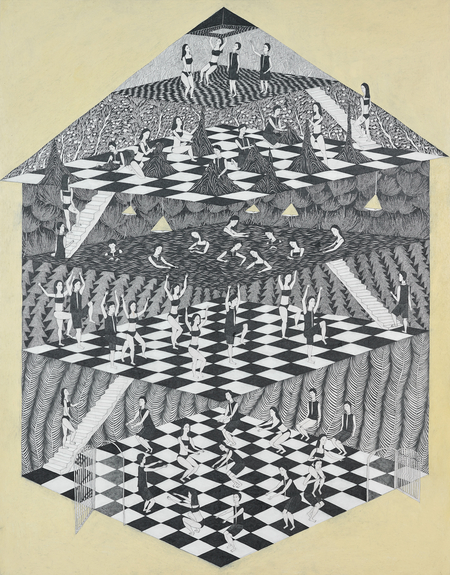

이지영, <5story house>, 2021, 장지에 연필, 색연필, 117x91cm

정탁영 작가의 60년대~80년대 이후의 작품들을 감상하고 난 후에 바로 이지영 작가의 작품을 만나볼 수 있다. 이지영 작가는 “동물원”에서 착안한 개념인 “인물원”을 큰 틀로 작업을 진행한다. 수성 재료인 먹 대신 건식 재료인 연필과 색연필을 사용해 다양한 군상화를 만들어낸다. 가는 연필선의 연약하고 부드러운 특성과, 그런 세필들이 쌓여서 만들어 내는 광물적인 단단함은 화면에 인공적인 느낌을 만들어낸다. 또한 화면에는 화면 속 인물들이 만들어내는 층간구조 및 대칭적인 구조가 드러내는데 이런 요소를 우리를 가두는 ‘우리’의 역할을 한다. 작가는 이런 작품을 통해 사회가 원하는 보편적 상식이나 체계 속에서 일어나는 몰개성과 획일화, 욕망과 혼란을 그림으로 표현하며 그 속에서 우리가 어떤 선택을 하며 살아가고 있는지 자문한다.

구나영, <삶의 노래>, 2018, 한지에 먹과 아크릴 채색, 67.5x92cm

구나영 작가는 선비의 정신성을 지켜나가는 군자의 덕목을 풍광으로 은유하는 전통적인 산수화의 특성에 대한 역발상을 통해 현대인의 초상을 수묵 풍경으로 구현한다. 나무를 모티브로 삼은 것 같은 작품 패턴은 화면 안에서는 독립되어 있지만 군집으로서 ‘인간군상’에 대한 상징성을 가지게 된다. 먹과 아크릴을 사용해 거친 붓 터치로 표현된 추상적인 숲과 나무의 모습들은 거친 세상 속에서 작지만 치열하게 살아가는 현대인의 초상을 나타낸다.

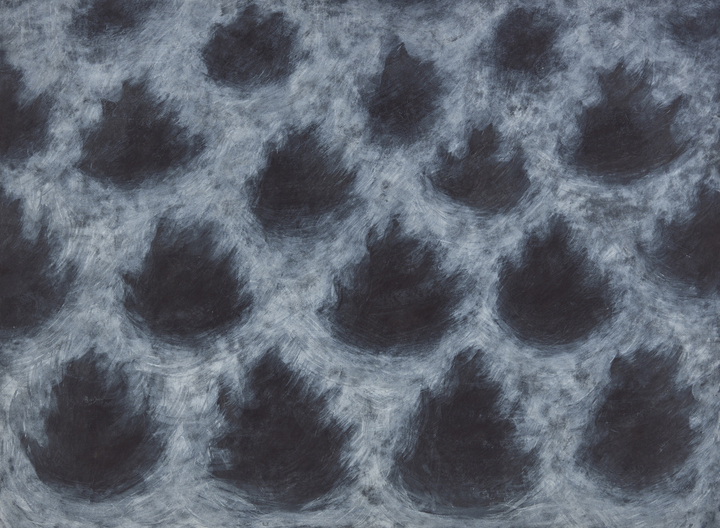

유승호, <라멜라 양_1>, 2021-2022, 캔버스에 잉크와 아크릴릭, 245x183.6cm

유머러스한 내용을 담은 깨알 같은 글자들로 고전 명화들을 번역 및 재해석 해왔던 유승호 작가는 <라멜라 양>(2019) 시리즈에 이르러, 펜과 페인팅 사이의 관계로 관심사를 이동시킨다. 펜으로 그리거나 쓴 선 위에 고운 입자의 안개 분무기를 뿌려 의도적으로 선을 번지게 함으로써 새로운 추상적 이미지를 만들어 낸다. 이렇게 만들어진 우연한 형태는 작가의 의도에서 벗어나 스스로 생성된 이미지인데, 이를 통해 작가는 기존의 ‘문자산수’의 개념을 변형시키고 확장해 나가며 텍스트와 이미지 간의 새로운 관계를 탐색한다.

최은혜, <의식의 밤 3>, 2020, 한지 위 수묵 채색, 193x130cm

유승호 작가 작품 바로 왼편에서는 최은혜 작가의 작품들이 전시되어 있다. 작가는 어렸을 적의 기억에 근거한 추억과 감상을 재편집, 재구성하여 의식 속 어딘가에 존재하는 미지의 공간인 ‘미지림’을 작품 속에 구현했다. 미지림 속 잡초와 넝쿨은 정돈되거나 가공되지 않은 모습으로 날것의 생생한 에너지를 분출하며 자유롭게 변화한다. 잡초와 넝쿨은 서로 다름과 한계를 거부하고 조화와 공존을 향하는 초월적 의지를 상징하는데 이렇듯 하나가 되어가는 세계의 표상으로 원이나 달의 모습이 작품 속에서 반복적으로 제시된다. 이런 미지림의 모습은 작가 내면의 풍경이자 현실의 여러 문제에 대한 은유적 표현이자, 심상의 풍경을 그리는 전통적 의미의 산수화가 현대적 변용을 이루어가는 과정을 드러낸다.

손동현, <3P05>, 2021-2022, 종이에 먹, 탁본 먹, 194x260cm (overall 212x260cm), 2 panels

대중문화를 적극적으로 차용한 수묵화로 큰 명성을 얻은 손동현 작가는 이번 전시에서 <3P> 시리즈를 선보인다. 이 작품은 한지를 구겨 산세를 만든 후 분무기를 이용해 산세를 강조하는 선을 그리고, 구름을 넣은 뒤 ‘레고 듀플로’판을 종이 아래에 깐 후 탁본을 뜨는 방식으로 제작되었다. 종이 아래에 듀플로 판을 놓고 문지르면 입체적인 느낌이 나는데, 이런 효과는 작품이 평면과 입체 사이 어딘가에 놓은 것과 같은 인상을 준다. 이와 더불어 <3P> 시리즈는 여러 조각을 모아 입체를 만들어내는 듀플로 판의 특성과 조응하는데, 이는 ‘관찰한 풍경의 심상을 조합하여 이상적 덕목의 자연을 만들어내는’ 산수화 제작의 속성을 현대적 방식으로 번역한 것이다.

김은형, <글씨정원>, 2022, 종이에 연필 및 먹, 69x49.5x8cm

김은형 작가는 화선지와 먹, 모필 같은 정통적이고 보수적인 재료를 사용하면서 과거와 미래를 오가며 현재로 불러온 다양한 이미지들을 화폭에 구현하는 작가이다. 과거의 고전 예술작품을 현시점으로 불러들여 재해석하는 작가의 방법론은 화폭 속에서 새로운 이미지를 만들어낸다. 이와 더불어 김은형은 작품에서 붓질을 최소화하는 문인화 기법인 ‘감필법’과 전통화풍을 벗어난 작가의 감흥과 호방한 결합으로 이루어진 ‘일품화풍’의 전통 묘법을 현대적으로 활용하고 있다.

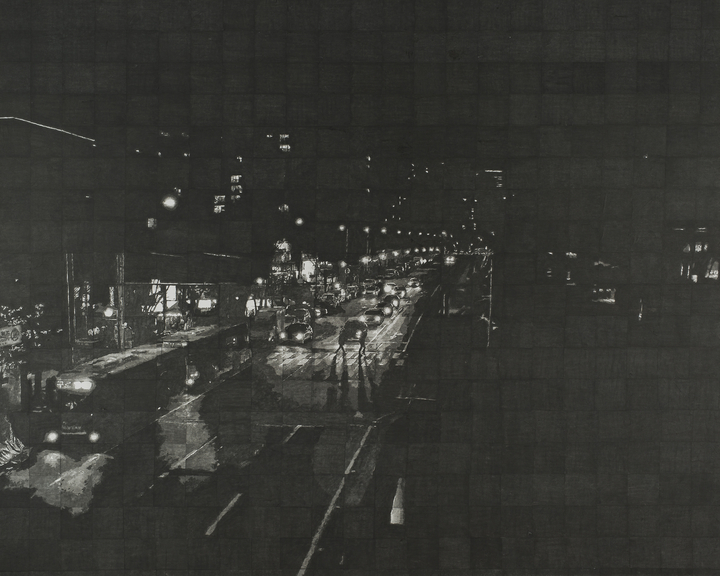

권세진, <대림역 6번 출구>, 2018, 캔버스, 종이에 먹, 181x227cm

권세진 작가는 작업이 끝나고 집으로 향하는 길을 촬영하고 이를 다시 회화로 재구성하는 작업을 진행한다. 작품은 대체로 10x10cm의 정사각형 종이 조각들에 나누어 그려지고, 이것들이 모아서 하나의 화면을 구성하는 ‘조각그림’의 형식을 취한다. 작가는 이런 방식을 통해 풍경을 조합해 하나의 풍경을 만들어내는 산수화의 방법론을 현대적인 방식으로 재연한다. ‘조각그림’의 방식으로 재현된 산처럼 솟아 있는 건물들과 개천, 강변의 풍경은 ‘도시의 산수화’라고 할 수 있다.

진민욱, <소소경 逍小景201112>, 2021, 비단에 수묵채색, 166.5x160cm

3층 전시실의 마지막을 장식하는 진민욱 작가의 작품은 산책을 통해 마주치는 도시의 일상풍경과 소소한 자연의 대상을 담고 있다. ‘작은 풍경을 거닌다’는 의미를 지닌 <소소경(逍小景)> 시리즈는 현대인이 생각하는 산수화의 의미를 소박하게 전복한다. 작가는 삼청동, 서울숲, 성북동 등을산책하며 관찰한 도시의 인공적이고 인위적인 자연물들을 화면 위에 섬세하게 배치해 현대적 산수화를 만들어낸다. 산책을 하며 관찰한 대상을 자연 도감처럼 세밀하게 묘사하는 방식을 통해 그는 자신의 작품 속에서 사소하지만 소중한 현실의 ‘도원경’을 구체화한다.

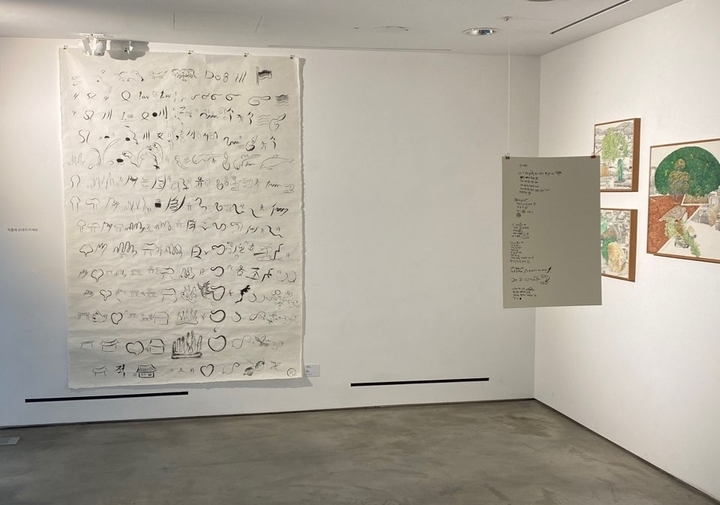

2000년대 이후 정탁영 작가의 Drawing 작품들, 지하 1층

유승호 작가와 진민욱 작가의 작품들, 지하 2층

서울대미술관 지하 1층과 2층 공간에선 정탁영 작가의 2000년대 이후 작품들과, 전시실에서 소개되지 못한 참여 작가들의 소규모 작품들이 함께 살펴볼 수 있다.

마지막으로 김태서 학예연구사는 “정탁영 작가를 비롯한 다양한 현대 한국화가들의 작품들을 다룬 이번 전시가 ‘한국화’라는 다소 규정짓기 힘든 명칭 아래서 동시대 작가들이 어떻게 전통성을 계승, 변용해 나가고 있는지, 그리고 이를 동시대의 문제의식과 어떤 방식으로 연관 짓고 있는지를 살펴볼 수 있는 계기가 되길 바란다.”고 전했다.

전시 정보

- 관람시간: 10:00 ~ 18:00 (입장마감 17:30)

* 월요일, 개교기념일(10월 15일), 1월 1일, 구정 당일, 추석 당일, 전시준비기간은 휴관

- 관람료: 무료

- 문의: 서울대미술관 02)880-9504

정세영 jsy98912@naver.com

FAMILY SITE

copyright © 2012 KIM DALJIN ART RESEARCH AND CONSULTING. All Rights reserved

이 페이지는 서울아트가이드에서 제공됩니다. This page provided by Seoul Art Guide.

다음 브라우져 에서 최적화 되어있습니다. This page optimized for these browsers. over IE 8, Chrome, FireFox, Safari