이선영

근대적 합리화에 저항한 근대적 주체

밀레, 모더니즘의 탄생 전 (1. 25--5. 10, 소마미술관)

이선영(미술평론가)

이 전시는 밀레 탄생 200주년을 기념하여 세계에서 가장 많은 밀레의 작품을 소장한 보스턴미술관의 작품들로 구성되어 미국과 일본을 거쳐 한국에 온 것으로, 밀레의 대표작 중의 하나인 [씨 뿌리는 사람]을 비롯하여, 바르비종파의 화가와 밀레의 유산을 공유하는 작가 20여명의 작품이 ‘퐁텐블로의 숲’, ‘비르비종의 마을’, ‘농촌여인들의 생활’ 등의 섹션으로 나뉘어 함께 전시되어 있다. 두툼한 황금빛 액자 속에 깊숙이 안치된 명화들은 당시의 시간과 공간을 흐트러짐 없이 싸안고 있는 듯하다. 밀레를 비롯한 바르비종파 풍의 그림들은 수없이 복제되어 황금빛 액자를 비롯한 다양한 사물에 부착된 대표적인 키치(이발소 그림) 이미지가 되었다고 할 때, 그림과 함께 묵어가고 있는 황금빛 틀들은 원작의 아우라와 무게감을 지원한다. 전시된 작품들의 자연스러운 사실주의는 인간이 흐르는 시간 속에서 살아감을 새삼스럽게 일깨운다. 사실주의는 동질성이 아니라 이질성의 통로가 된다. 사실주의는 시시각각이 다름을 포착하며, 생산된 당시와도 다른 시공간을 증거 하는 것이다.

<씨 뿌리는 사람>, 장 - 프랑수아 밀레 , 1850 년 , 캔버스에 유화 , 101.6x82.6cm, 보스턴미술관,

Gift of Quincy Adams Shaw through Quincy Adams Shaw, Jr., and Mrs.Marian Shaw Haughton, 17.1485.

Museum of Fine Arts, Boston. Photograph © 2014 MFA, Boston.

(이미지 제공처; 밀레 전시본부)

이전과의 단절만을 외치는 과격한 새로움에 지친 이들은 옛 그림의 잔잔한 새로움을 느껴보는 것도 좋으리라. 파리 남쪽에 위치한 퐁텐블로 숲 근처의 작은 시골마을 바르비종은 전염병과 산업화의 오염을 피해 정착한 일단의 풍경 화가들에 의해 세상에 널리 알려졌다. 사실주의에 바탕 한 화법은 자연스러운 풍경 뿐 아니라, 그 속에 살고 있는 농민들의 삶을 함께 반영했다. 순수한 자연경관과 척박한 삶을 사는 민초들의 모습이 함께 어우러진 풍경은 그 이전까지 그림의 주인공이기 힘들었던 이들을 화면 가득히 기념비적 형상으로 고양시킴과 동시에, 밝고 맑은 대기의 효과를 살려낸 화법으로 인상주의를 예시한다. 이러한 모더니티와 모더니즘의 교차로에는 이 전시에 풍경화 한 점이 포함된 쿠르베에서도 발견된다. 쿠르베가 당국에 의해 정치적으로 탄압받으면서 결국 망명까지 한 전투적 아방가르드로 자리 매김 되어 있다면, 밀레와 바르비종파들은 투쟁적이기 보다는 좀 더 감상적으로 다가온다.

<감자 심는 사람들>, 장 - 프랑수아 밀레 , 1861 년경 , 캔버스에 유화 , 82.5x101.3cm, 보스턴미술관,

Gift of Quincy Adams Shaw through Quincy Adams Shaw, Jr., and Mrs. Marian Shaw Haughton, 17.1505.

Museum of Fine Arts, Boston. Photograph © 2014 MFA, Boston.

그러나 밀레의 작품은 감상 또한 인간의 중요한 감성의 하나이며, 예술작품이 개별성을 넘어서 보편성으로 고양되는 유력한 통로가 될 수 있음을 보여준다. 대지에 씨를 뿌리고 곡식을 가꾸며 함께 일하고 쉬는 농부들, 숲에서 양떼를 돌보며 강가에서 빨래하고 창가에 들어오는 빛과 희미한 램프 빛에 의지하여 뜨개질과 바느질하는 여인들은 하나의 전형으로 자리 잡는다. 역사의 시대라 일컬어지는 19세기 한가운데에 화가들이 주목한 당대의 일상적 풍경은 신화적인 느낌까지 감돈다. 이러한 신화적 원형은 단순히 기성관념에 호소해서가 아니라, 만물에 고른 혜택을 남김없이 주는 자연의 빛을 화폭에 끌어들임으로서 가능했다는 점, 그래서 인상주의를 출발로 하는 형식의 혁명까지 준비했다는 의미가 있다. 본격 모더니즘에서 대기 및 필촉에 의해 인간도 점차 해체—이후 모더니즘은 주체와 역사에 대한 관심을 삭제하면서 자기 반영적 형식주의(self-referring formalism)로 귀착된다—되어가지만, ‘모더니즘의 탄생’이라는 부제의 이 전시에서 인간은 삶과 예술의 주인공으로 당당히 서있다.

<추수 중에 휴식 ( 룻과 보아스 )>, 장 - 프랑수아 밀레 , 1850-1853 년 , 캔버스에 유화, 67.3x119.7cm, 보스턴미술관,

Bequest of Mrs. Martin Brimmer, 06.2421. Museum of Fine Arts, Boston.

Photograph © 2014 MFA, Boston.

이후의 역사에서 탈(post) 인간주의적 과정은 보다 분명해지기에, 기념비적인 인간상의 마지막 모습 같은 비장미마저 감돈다. 무엇인가 사라지려는 순간에 그것을 복구하려는 욕망도 강해지기 마련이다. 밀레와 바르비종파의 작품에 나타난 인간이나 풍경이 바로 그러했을 것이다. 근대의 도시화와 산업화는 인간이나 자연을 탈 중심화 했다. 작품 속 그들은 근대 한가운데 있었던(또는 있어야 했을) 역사적 주체였다. 이 전시의 대표작인 [씨 뿌리는 사람](1850)은 진흙 밭을 처벅처벅 걸어가며 파종하는 농부 상으로, 그를 ‘농민화가’라고 부르기에 모자람 없는 기념비적 위상을 갖추고 있다. 이 농부는 근대라는 거인의 이미지—포스트모던의 난쟁이 이미지와 비교되는--를 구현한다. 농부는 이 대지로부터 돋아난 듯하며 성스러운 나무처럼 땅과 하늘을 잇는다. 이 시대 이후 인간과 자연의 자연스러운 결합은 찾기 힘들어진다. [씨 뿌리는 사람]은 밀레만큼이나 독실했던 반 고흐의 동명 작품(1888-1890)의 원형이 되었다고 알려진다.

<양치기 소녀>, 장 - 프랑수아 밀레 , 1870-1873 년경 , 캔버스에 유화 , 162x113cm, 보스턴미술관,Gift of Samuel Dennis Warren, 77.249. Museum of Fine Arts, Boston. Photograph © 2014 MFA, Boston.

작품 [감자 심는 사람들](1861)에서 갓난아이를 저편에 뉘어 놓고 감자농사를 짓는 농부 부부는 아름다운 보랏빛 하늘 아래의 지평선에 배치되어 있다. 거기에는 아직 근대적 생산력의 혁명을 맞지 못한 빈곤한 자연, 그 자연에 매인 가난한 운명과 독실한 가족의 이미지가 공존한다. 노동하며 사는 검소한 일상의 삶에서 종교적 경건함이 느껴진다. 밀레의 작품 속 종교적 구도는 구약성서의 장면을 참조하여 ‘룻과 보아스’라는 부제를 단 작품 [추수 중에 휴식 ](1850-1853)에서도 발견된다. 낟가리를 쌓아놓은 한 켠에 농부들의 새참시간을 표현한 이 작품은 풍경화, 초상화, 역사화가 한데 어우러진다. 작품 [양치기 소녀](1870-1873)는 [씨 뿌리는 사람] 보다 더 큰 화폭에 농부 못지않은 기념비적인 위상을 가지는 양치기 소녀의 초상이다. 그녀는 남루한 옷을 걸친 성모 상 같은 느낌이다. 빛을 등지고 앉아서 양털로 실을 뽑으며 양을 돌보는 소녀의 머리를 둘러싼 대기의 효과는 신성한 후광처럼 밝게 빛난다.

<빨래하는 여인들>, 장 - 프랑수아 밀레 , 1855 년경 , 캔버스에 유화 , 43.5x53.7cm,

보스턴미술관 , Gift of Mrs. Martin Brimmer, 06.2422. Museum of Fine Arts, Boston.

버터를 만들거나 실을 잣는 여인들을 그린 작품들 역시 노동하는 인간의 모습을 화면 가득히 배치한다. 실내에서 뜨개질이나 바느질하는 여인들의 소박한 모습을 담은 작품은 검소하고도 독실하다. 작품 [빨래하는 여인들](1855)을 비롯하여 일상의 장면이 담긴 작품에는 적지 않은 노동 강도가 전달됨에도 불구하고, 황혼녘의 다양한 광원들에 감싸인 모습이 성화같은 느낌이다. 떨어진 벼이삭이나 나무 땔감을 주워 모으는 이들의 구차하고 비참한 살림살이를 생각해 볼 때 그러한 성스러운 분위기는 역설적이다. 누군가는 기만적이라고 생각할 수도 있다. 이러한 분위기는 바르비종파의 화가인 테오도르 루소의 작품 [퐁텐블로 숲의 나무 줍기](1850-1860)에서도 마찬가지다. 사선으로 나뉜 화면의 상단부를 이루는 진주 빛 하늘과 섬세하고 아기자기한 숲의 묘사 한가운데 힘겹게 땔감을 구해오는 여인들은 석탄과 철도의 시대와 다소간 유리된 작은 시골의 풍치가 있다.

<버터를 섞는 젊은 여인>, 장 - 프랑수아 밀레, 1848-1851 년경, 패널에 유화, 56.8x35.8cm, 보스턴미술관,

Gift of Mrs. John S. Ames, 66.1052. Museum of Fine Arts, Boston.

Photograph © 2014 MFA, Boston.

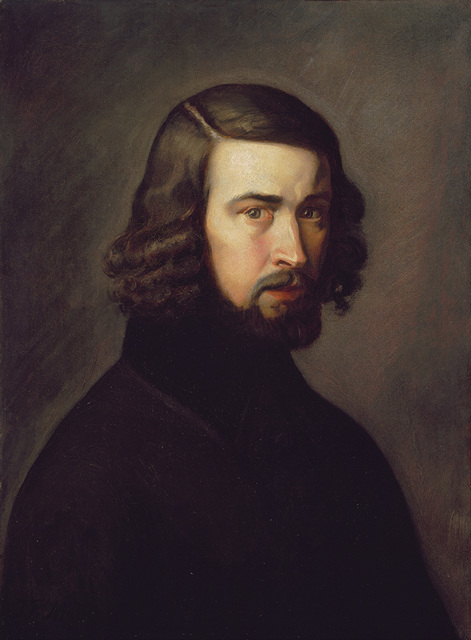

어두운 숲과 밝은 하늘이 대조적인 장-밥티스트-카미유 코로의 작품 [퐁텐블로의 숲](1846)은 바르비종의 화가들이 지평선 아래의 대지에 좀 더 관심을 가졌음을 알려준다. 반면 모네의 초기작인 [숲가에서 나무 줍는 사람들](1863)은 나무 등짐을 지은 가난한 이들 보다는 화면의 반 이상을 차지하는 하늘이 밝은 화면을 주도한다. 가벼운 터치로 화폭에 담은 순색은 자연의 느낌을 생생하게 전달한다. 이후에도 모네는 대상 자체 보다는 대상이 자리하고 대상을 감싸고 있는 대기의 느낌을 살리면서 모더니즘의 한가운데에 선 화가가 되었다. 파리에서 본격적으로 인상주의가 펼쳐지던 시기에 그려진 샤를 에밀 자크의 작품 [양떼에게 물주는 양치기](1881)에서 좌측 상단부의 밝은 하늘은 보이는 자연에 충실하게 그려진 탁 트인 풍경화의 요소이며, 아직 종교와 신화의 분위기에 잠겨있는 양떼와 양치기의 세계로 밀려오는 듯하다. 고전주의 풍으로 그려진 밀레의 [자화상](1840-1841)에서 예시되듯, 밀레의 경우 ‘모더니즘의 탄생’이라는 부제는 형식적 측면보다는 내용에 방점이 찍혀있다.

<램프 옆 바느질하는 여인 (저녁식사 후)>, 장-프랑수아 밀레, 1853–1854년, 패널에 유화, 35x26.7cm, 보스턴미술관,

Gift of Quincy Adams Shaw through Quincy Adams Shaw, Jr., and Mrs. Marian Shaw Haughton, 17.1492.

Museum of Fine Arts, Boston. Photograph © 2014 MFA, Boston.

세잔이나 마네를 시작으로 하는 모더니즘과 다른 계열의 근대성이 있는 것이다. 이 근대성은 종교나 낭만주의와 연결된다. 작품 곳곳에서 발견되는 종교적 구도는 작은 시골마을이라는 작품의 배경과 더불어 신망 깊은 농촌 가정에서 태어나 마을의 신부들에게 교육받아 라틴어나 고전에도 친숙했던 자전적 이력과도 관련된다. 현대화라는 개념은 ‘자본형성, 자원의 동원과 아울러 생산력의 발전과 노동 생산성의 증대, 정치적 중앙권력의 관철과 민족정체성의 형성’(하버마스)과 얽혀있는 활력과 폭력이 함께하는 역사적 과정이었다고 말해지지만, 현대성은 또 다른 측면이 있다. 알렝 투렌은 [현대성 비판]에서 근대적 혁명이 과학과 이성의 승리, 역사법칙을 이해한 당파들의 승리였다는 지배적 사고를 거부해야 한다고 주장한다.

<양떼에게 물주는 양치기>, 샤를 에밀 자크, 1881년, 캔버스에 유화, 81.9x100.3cm, 보스턴미술관,

Gift of Louisa W. and Marian R. Case, 20.1867.

Museum of Fine Arts,Boston. Photograph © 2014 MFA, Boston.

<퐁텐블로 숲의 나무 줍기>, 테오도르 루소, 1850-1860년경, 캔버스에 유화, 54.6x65.4cm, 보스턴미술관,

Bequest of Mrs. David P. Kimbal, 23.399.

Museum of Fine Arts, Boston. Photograph © 2014 MFA, Boston.

전자연의 법칙에 부합된 이성이 창조한 객관세계와 개인적 해방에 대한 요구로서 주관세계 사이의 분리가 바로 현대성이다. [현대성 비판]에 의하면, 현대성은 천상에서 지상으로 내려온 인간화된 주체와 기술에 의해 조작되는 사물세계를 분리하고, 신의 의지에 의해 창조된 세계의 단일성--‘이성’, 또는 ‘역사’--을 합리화와 주체화의 이원성으로 대체하였다. 모더니티와 모더니즘도 꼭 일치되는 개념은 아니다. 알렝 투렌의 대조를 적용시킨다면, 모더니티란 합리화에, 모더니즘이란 주체화에 관련된다. 부르주아적 주체와 예술가적 주체는 갈등을 빚곤 했다. 알렝 투렌은 현대성을 이성과 주체, 합리화와 주체화, 르네상스 정신과 종교개혁의 정신, 과학과 자유 사이의 긴장된 관계로 정의하면서, 현대성이 주술과 성례의 세계와 결별하고 그것을 두 가지 힘, 즉 이성과 주체, 합리화와 주체화라는 두 힘으로 대체했다고 강조한다.

<숲 속의 개울>, 귀스타브 쿠르베 , 1862 년경 , 캔버스에 유화 156.8x114cm, 보스턴

미술관 , Gift of Mrs. Samuel Parkman Oliver, 55.982. Museum of Fine Arts, Boston.

Photograph © 2014 MFA, Boston.

<숲가에서 나무 줍는 사람들>, 클로드 모네 , 1863 년경 , 패널에 유화 , 59.7x90.2cm,

보스턴미술관 , Henry H. and Zoe Oliver Sherman Fund, 1974.325. Museum of Fine

특히 밀레의 그림에 나타나는 노동하는 인간들에서 ‘노동은 인간을 창조하며, 자연과 인간 자신의 인간화 정도의 주요 기준으로서 전 역사를 통해 나타나고’, 그러한 ‘자연에 작용하는 가운데 자신이 의식적인 유적 존재임을 입증한다는 점’(마르크스)에서 근대적 주체라고 할 수 있다. 밀레의 기념비적인 작품 [씨 뿌리는 사람]에 해당되는 인간 주체의 이미지는 꾸르베의 [돌 깨는 사람](1849)같은 동시대 작품에서도 찾아진다. 노동은 혁명과 함께 그러한 역사적 주체들이 행하는 두 가지 거대한 과제였다. 진보하는 역사 속 인간 주체라는 19세기의 세계관에 대해, 미셀 푸코는 ‘19세기의 종교’라고 비판하기도 했다. 휴머니즘의 역사를 고고학적으로 추적하면서 해체하는 미셸 푸코는 [말과 사물]에서, 이러한 19세기적 파토스를 두고 너무나도 인간적인 근대적 사유방식을 발견하였는데, 말인 즉 그들은 역사와 휴머니즘에 지나치게 사로잡혀 있었다는 것이다. 19세기 리얼리즘의 시대는 바로 이 역동적인 시대를 반영했다.

<빨래하는 여인들>, 에밀 샤를 랑비네 , 연도미상 , 캔버스에 유화 , 16.2x21.9cm, 보스턴미술관,

Bequest of John R. Hall, 17.1622.

Museum of Fine Arts, Boston. Photograph © 2014 MFA, Boston.

미술사가 린다 노클린은 [리얼리즘]에서 근대생활의 영웅주의를 발견하며, 리얼리티에다 약간의 신화적 분위기를 보탠 영웅적 노동자의 이미지로서 19세기적 인간상의 전형을 보았다. 밀레의 그림을 보면 도시 노동자보다 농민들이 이러한 신화적 분위기에 더욱 어울렸음을 알 수 있다. 밀레 작품의 또 다른 근대적 측면은 보들레르가 정의 한바 일상성과 영원성의 결합이다. 1855년 세계박람회가 열렸던 현대성의 수도에서 살던 보들레르는 ‘현대는 덧없는 것, 사라지는 것, 우연적인 것이다. 이것이 예술의 반을 차지하며, 다른 반쪽은 영원한 것, 변화하지 않는 것’이라고 정의 바 있다. 널리 받아들여진 이러한 개념의 근대성은 예술적 경험과 역사적 경험을 융합시킨다. 대도시가 아닌 시골에서의 모더니즘은 농민의 일상 대소사를 말하며 영원이란 종교적 측면을 말한다. 보들레르적 맥락에서 밀레의 현대성은 일상과 영원의 교류를 말한다. 형식적인 면에서 밀레의 근대적 측면은 낭만주의와 리얼리즘에서 찾아진다.

<자화상>, 장 - 프랑수아 밀레 , 1840-1841 년경 , 캔버스에 유화 , 63.5x47cm, 보스턴미술관,

Museum purchase with funds donated by contribution, 93.154.

Museum of Fine Arts, Boston. Photograph © 2014 MFA, Boston.

린다 노클린은 동시대성에 대한 요구는 리얼리스트가 아니라, 낭만주의자들이 만들어냈다고 지적한다. 정치적, 사회적, 민주주의의 요구와 함께 나타난 예술의 민주주의에 대한 새로운 요구는 지금까지 그림으로 표현할 만한 가치가 없다고 생각했던 모든 주제에 새롭게 눈을 뜨게 했던 것이다. 낭만주의자들은 ‘재치 있는 것, 모험적인 것, 놀라운 것, 충격적인 것과 혐오스러운 것’(슐레겔)을 인정하는 ‘추의 미학’을 언급함으로서 아름다움의 경계를 확장 또는 해체했다. 보를레르는 [1846년 현대미술전]에서 ‘현대적’이란 단어를 회화에 적용하면서 동시대성과 낭만성을 동일시했다. 그는 ‘낭만주의는 이는 현대적 예술을, 즉 예술이 포함하는 모든 수단에 의해 표현되는 본성, 정신성, 색, 무한에의 열망’이라고 말한다. 현대정신이 예술의 주관주의를 통해 표현되고 있다는 점에서, 현대예술은 낭만주의에서 그 본질을 드러난다. 밀레와 바르비종파의 작품에서 발견되는 숭고하게 고양된 인간 주체와 무한한 자연에서 근대성과 낭만성을 공존을 발견할 수 있다.

성자나 귀족이 차지하던 그 자리에 재현된 노동하는 인간들은 혁명이 그렇게 받아들여졌듯이, 어떤 부류에겐 신성하게 어떤 부류에겐 불경하게 다가왔을 것이다. 들라크루아의 유명한 그림 [민중을 이끄는 자유의 여신](1830)에서 보여지듯, 낭만주의와 혁명은 밀접하다. 앙리 르페브르는 [현대세계의 일상성]에서 낭만주의가 후(後)혁명적이며 동시에 선(先)혁명적인 현상이었다고 지적한다. 후혁명적인 것은 낭만주의가 1789년의 대혁명의 일부였으며 혁명의 실패와 오류가 드러나게 되었을 때 나타났기 때문이다. 선혁명적인 이유는 낭만주의가 19세기 중반 유럽에서 새로운 혁명과 사회주의 관념으로의 이행을 준비하고 있었기 때문이다. 이러한 역사적 비전에 의하면, 밀레와 바르비종파의 작품 속에 스며있는 낭만적 분위기는 복고적 반동이 아니라 근대성과 연결되어 있다. 그들은 동시대성의 맥락에서 평범한 일상을 기념비적 스케일로 재현했을 뿐 아니라, ‘기법과 매체를 수단이 아닌 목적으로도 인식했다는 점’(린다 노클린)에서 근대적이었다.

출전; 국립현대미술관 웹진 ART: MU

FAMILY SITE

copyright © 2012 KIM DALJIN ART RESEARCH AND CONSULTING. All Rights reserved

이 페이지는 서울아트가이드에서 제공됩니다. This page provided by Seoul Art Guide.

다음 브라우져 에서 최적화 되어있습니다. This page optimized for these browsers. over IE 8, Chrome, FireFox, Safari