이선영

슬픈 지구 속 야생의 삶

세바스치앙 살가두 사진전 ‘GENESIS’ (2014.10.16. -- 2015.2.28, 세종문화회관 예술동)

이선영(미술평론가)

작년 가을 오픈해서 올해 초 봄까지 서울에서 열린 세바스치앙 살가두의 사진전 ‘GENESIS’는 다큐멘터리 사진으로 일가를 이룬 세계적인 작가의 작품을 245점이나 볼 수 있었던 대규모 전시였다. ‘제네시스’라는 전시제목처럼, 작가는 2004년부터 8년 동안 세계 120여 나라를 다니면서 지구에서 발생하는 경이로운 장면들을 사진으로 기록해왔다. 전시장은 장대한 시공간이 펼쳐지는 장이다. 자연과 인간, 그리고 문화가 있는 그의 작품은 대서사시처럼 굽이치면서 깊은 여운을 남긴다. 건조하고 추상적인 개념이나 관념에 매몰되어 가는 현대예술에서 감동이라는 정서는 희귀해졌지만, 감동이란 인간이 예술에서 기대하는 가장 원초적인 감정 아닐까. 살가두는 그러한 대중의 욕망을 대가의 솜씨로 충족시켜주는 사진가이다. ‘제네시스’는 잡다한 인공의 기표에 둘러싸인 현대인에게 원초적인 것을 제공하지만, 이 원초적인 것이 곧 사라질 수 있다는 메시지 또한 포함한다. 시작이 있으면 끝이 있기 마련이지만, 사진가의 여정은 계속되는 시작을 통해 끝을 지연시키려 한다.

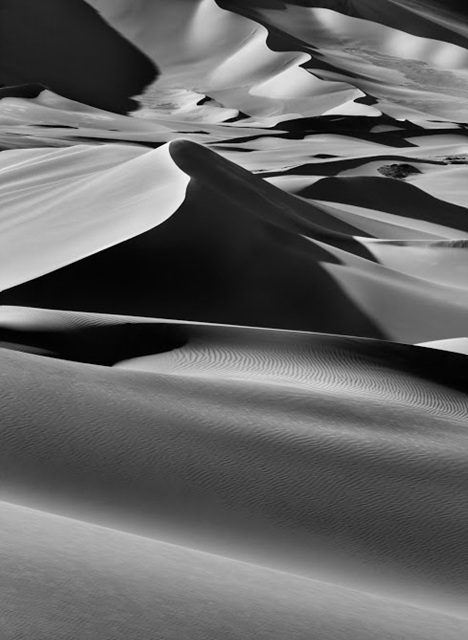

Large sand dunes between Albrg and Tin Merzouga, Tadrart. South of Djanet, Algeria. 2009[1]

© photo by Sebastião Salgado / Amazonas images. An exhibition curated and designed by LéliaWanick Salgado.

또한 ‘제네시스’는 사진으로 포착된 장면이 지금 막 발생하는 사건과도 같은 강도를 가지길 기대한다. 작가 스스로가 감탄한 광경들을 있는 그대로 관람객들에게 전달하려는 것이다. 그의 사진에 담긴 다양한 원시부족들의 삶, 그것이 속한 자연 생태계와 운명을 함께 하는 다종다양의 동물들, 그 모든 것들의 무대인 대자연은 탐험가이자 생태학자, 인류학자이자 역사가의 눈으로 포착된다. 많은 작품에 감도는 신비한 기운들은 그가 지구라는 신을 믿는 범신론자가 아닌가하는 생각도 들게 한다. 범신론자는 이렇듯 소중한 지구가 파괴되어서는 안 된다는 것을 알리는 평화주의적 전령사이다. 사진은 세계 곳곳, 삶의 이모저모를 탐사하고 수집하는 이상적인 기구이며, 사진 언어의 투명성을 생명으로 하는 다큐멘터리는 그러한 이상의 정점에 있다. ‘사진은 번역이나 다른 과정이 필요 없다. 그 자체로 메시지로 전달된다’고 말하는 살가두는 세계를 보는 투명한 창으로서의 사진의 힘을 믿는다. 현대예술에서 언어는 단순히 투명한 매개로서의 역할을 접고 점차 불투명해지면서 스스로만을 지시하는 방향으로 흘러왔다. 사진 또한 그림처럼 그려지곤 한다.

그러나 현대의 기술에 힘입어 감쪽같이 그려지는 사진들은 보다 빨리 갱신되어야 할 한시적 자극에 머물곤 한다. 현대인은 수많은 인터페이스를 통해 인공적 이미지를 탐닉하지만 그 과정은 일시적 관심과 권태의 교차반복을 낳을 뿐이다. 현대의 반(反) 실재적 경향은 예술의 내용은 물론 형식 역시 실재에서 파생된 것임을 잊는다. 실재에 방점을 찍는 살가두의 다큐멘터리는 예술을 통해 세계의 구석구석을 두루 보고 싶다는 욕망을 풀어주는 카타르시스가 있다. 더 나아가 그의 사진은 실제가 환상보다 더 환상적일 수 있음도 보여준다. 어쨌든 변형은 반영 이후의 일이다. 그렇다면 반영도 창조이다. 그 점은 현대의 많은 화가들이 사진을 그림의 자료로 활용하는 것에서 잘 나타난다. 살가두의 다큐멘터리 사진은 자료가 아니라 그자체가 작품이며, 지시대상과의 굳건한 유대를 확인한다. 그의 사진적 힘은 현실에서는 축소되고 있는 실재의 힘에 의거한다. 실재는 어딘가에 있지만 그냥 주어지는 것이 아니며 애써 찾아나서야 하고, 그것이 전달될 수 있는 완벽한 방법론이 갖춰져야 한다.

The junction of the Colorado and the Little Colorado from the Navajo territory. The Grand Canyon National Park[1]

Iceberg between Paulet Island and the South Shetland Islands on the Antarctic Channel. Antarctic Peninsula. 2005.[1]

세상을 들여다보는 거울, 또는 창은 흐려져 있거나 금이 가 있어서는 안 된다. 무엇보다도 사진가의 눈이 살아있어야 한다. 남극의 빙산, 미국의 그랜드 캐니언, 아프리카의 사막 등,그가 포착한 대표적인 장소들은 지질학적 시간대를 가진다. 그것들은 인간을 위해 펼쳐진 풍경은 아니다. 무인지경의 풍경들은 ‘세계는 인간 없이 시작되었고 또 인간 없이 끝날 것이다’라고 쓴 [슬픈 열대](레비 스트로스)의 마지막 구절을 떠오르게 한다. 급속도로 녹고 있는 빙산만 빼면, 인간 이전에도 존재했고 인간 이후에도 존재할 그곳들은 숭고한 감정을 자아낸다. 흑백 풍경들은 억겁의 세월에 걸쳐 마모를 거듭했을 얼음과 바위, 모래의 질감을 강조하며, 다양하게 주름진 지표면을 보여준다. 그것은 대지를 캔버스삼아 지나가는 바람과 물이 그려놓은 그림/조각/설치이다. 지질학적 시간이 그려낸 풍경들이 숭고하게 느껴지는 것은 컴퓨터로 대변될 수 있는 현대의 삶이 극도로 짧은 시간성에 의존하기 때문이다.

칸트는 [아름다움과 숭고함의 감정에 관한 고찰]에서, 아름다움에 비해 단순하지만, 훨씬 더 강력한 감동을 주는 숭고함의 미학적 성격을 논한 바 있다. 살가두의 사진이 곧잘 포착하는 ‘아주 높거나 아주 깊은 것’들은 ‘우주의 무한한 크기에 대한 수학적 표상’이며, 그것을 포착할 수 있는 ‘영혼의 무한성’(칸트)을 암시한다는 점에서 숭고하다. 그러한 숭고한 풍경들에 비한다면, 우리의 평범한 일상과 그것을 지배하는 상식들은 하찮아 보인다. 한편으로 뿌리 뽑혀 떠도는 문명이 본질적으로는 그러한 거대한 시공의 좌표 속에 속해 있음은 경이롭다. 깊은 계곡 속에 우뚝 선 그랜드 캐니언은 남성적이며, 바람이 접어놓은 모래 표면들의 섬세한 선은 여성적이고, 허물어지는 성같은 빙산은 비극적으로 보이는 등, 지질학적 풍경들은 인간적 표정을 가지고 있다. 이러한 대자연에 동물이나 인간이 등장할 때 장면은 초인간적 숭고를 넘어 보다 친근해진다. 가령 2004년 에콰도르의 갈라파고스 섬에서 찍은 바다 이구아나의 쫙 편 앞발은 인간의 손을, 2009년 사우스 샌드위치 제도에서 찍은 펭귄들은 질서 있게 줄 서 있는 인간들을 떠오르게 한다.

인간은 직립 하면서 대지로부터 손이 자유로워지고 다른 동물과의 격차를 현격하게 늘려갔지만, 인간이라는 동일자 안에는 여전히 동물이라는 타자가 내재되어 있으며, 그렇게 해서 우리는 동물에게서 다시 인간의 모습을 본다. 물론 살가두가 찍은 동물들은 인간들 때문에 위험에 처해있다. 그 위험은 인간에게도 곧 피드백 될 것이다. 그의 작품 속 동물들은 그 진기함과 이질성을 드러내면서도 감정이입이 가능하다. 2004년 아르헨티나의 발데스 반도에서 찍은 남방참고래는 꼬리를 물 밖으로 내놓은 채 탐욕스러운 인간이 없는 안전한 곳으로 도망치는 듯하다. 2010년 잠비아의 카푸에 국립공원에서 찍은 숲으로 급히 달아나는 코끼리도 그렇다. 야생을 삶을 살고 있는 원시부족, 정확하게는 ‘문자가 없는 민족’(프랑수아 도스)과 그 생활상을 담은 살가두의 작품들은 시원적 형태의 문화를 알려준다. 그들은 작품 속 동물처럼 자연에 속해 있지만, 동시에 문화의 특징 또한 선명하다.

세계 구석구석을 탐사하는 살가두의 사진은 인류학적 장면들이 다수 포함되어 있다. 작가가 ‘지구에 부치는 연애편지’라고 부르는 작품들을 추동하는 열정은 지구 곳곳을 섭렵하는 수많은 경험뿐 아니라, 시적 감성과 인류학적 분석을 동시에 낳았다. 그의 사진 속에서 열대지방에서 극지방까지 두루 분포된 인간들은 도구를 이용하여 자연 속에서 생존한다. 고깃배나 천막 같이 첫눈에 알아볼 수 있는 도구가 있는가 하면, 아랫입술을 길게 늘이거나 턱 아래로 늘어뜨린 구조물 같이 부조리해 보이는 장식물도 있다. 그러나 그것은 그 사회에서 요구하는 기능을 충족시켜주는 나름으로 합리적인 사물들이다. 2007년 에티오피아에 찍은 여인들의 아랫입술을 기괴하게 변형시키는 입술접시, 2009년 브라질에서 찍은 야자수 잎으로 만들어진 열대가옥 내부에서 옷은 다 벗고 있을지언정 머리와 턱 장식을 고수하는 여인들은 부조리하기 보다는 자연과 미세하게 갈라지는 문화적 차이를 드러낸다.

관객들이 보는 것은 명암과 질감과 구도자 잘 조율된 사진이자, 또한 그 사진을 통해서 알 수 있는 자연과 인간, 문화와 역사의 모습이다. 살가두의 사진은 다양한 현상의 나열을 넘어서 표면 뒤의 구조가 있다. 구조주의 인류학자 레비 스트로스는 [슬픈 열대]의 예지에 찬 비전은 살가두의 인류학적 사진에도 해당된다. 즉 자연과 함께하는 인류학적 풍경들은 ‘자연의 어떤 이상적인 상태, 숲속에 깊이 숨겨진 하나의 완전한 사회를 말하는 것이 아니다. 그러나 인간의 현재 상태에 있어서 원초적인 것과 인위적인 것이 무엇인가를 알려준다. 또한 그것은 이미 존재하지 않으며 결코 존재하지도 않았을 것이고, 앞으로도 결코 존재하지 않을 하나의 상태를 파악할 수 있게 한다’(레비 스트로스) 이러한 관점에 의하면 자연적 인간은 사회 밖에 있지 않다. 살가두의 자품 속에 등장하는 부족들의 부조리해 보이는 장식들은 자연에서 문화로 가는 가느다란 경계선들이다.

자연적 재료들을 조직해서 만든 장식들은 모종의 사회적 질서를 보여준다. 사진 속 그들은 관객으로 하여금 ‘사회 상태와의 관련 속에서 자연적 인간을 재발견’(레비 스트로스)하게 한다. 그것은 인류에게 공통적으로 발견되는 근친결혼의 금지처럼, ‘문화의 입구에 위치하는 동시에 문화 속에 속해 있기도 하며, 또 어떤 의미에서는 바로 문화 그 자체’(레비 스트로스)이다. 슬픈 지구 속의 그들은 동물이 아니라 문화인인 것이다. 살가두는 자연적 환경이 제공하는 것을 논리적이고 체계적으로 조직화하는 원시의 문화에 포커스를 맞춘다. 그리고 이 같은 보편적인 원칙은 원주민의 두뇌 속에서나 현대인의 두뇌 속에서나 마찬가지로 작용함을 말한다. 역사주의적 편견에 의하면 그들의 삶은 저발전의 상태에 머물러 있는 미개인지만, 인류학적 사고로 보면 단지 다른 종류의 질서 속에서 살고 있다. 사진은 이러한 차이를 가늠하는 훌륭한 도구이며 살가두는 그 도구의 힘을 한껏 발휘하여 지구의 곳곳에 있는 야생과 야생적 사고를 단순하면서도 힘 있게 펼쳐 보인다.

Mursi and Surma women are the last women in the world to wear lip plates.2007.[1]

출전; 설화수 매거진 5-6월호

FAMILY SITE

copyright © 2012 KIM DALJIN ART RESEARCH AND CONSULTING. All Rights reserved

이 페이지는 서울아트가이드에서 제공됩니다. This page provided by Seoul Art Guide.

다음 브라우져 에서 최적화 되어있습니다. This page optimized for these browsers. over IE 8, Chrome, FireFox, Safari