김성호

〔카탈로그 서문〕

정서흘 개인전 서문

던져지다-불확정성의 사건과 우연의 탐구

김성호(미술평론가)

Kim, Sung-Ho(Art Critic)

I. '이미지/텍스트'의 덩어리가 함유하는 본유의 메시지

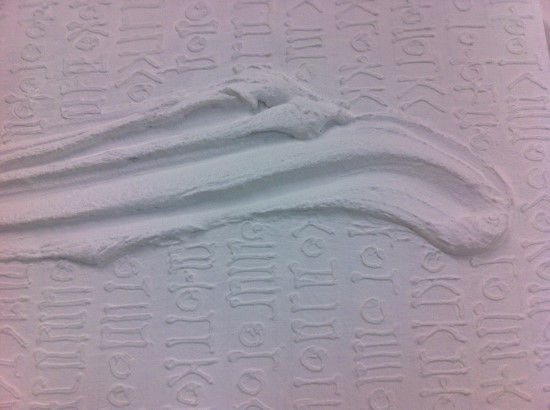

정서흘의 작품에는 텍스트와 이미지가 교차한다. 성경이라는 경전으로부터 발원하는 작가의 텍스트는 한결같이 모음이 탈각된 채 자음들로만 빼곡히 배열되어 있는 읽어낼 수 없는 것들이다. BC 3세기 이후 '야훼’라는 히브리어에서 모음을 탈각시키고 4개의 자음인 '요드 헤 바브 헤'(HWHY)만을 기록함으로써 감히 하나님의 이름 부르기를 스스로 두려워했던 유대인들의 경건에의 의지를 우리는 그의 작품 안에서 다시금 확인해낼 수 있는 것이다. 완전함을 경배하고 그 아래 묵상하기 위해 스스로를 희생한 불구의 기호를 통해서 말이다. 게다가 그의 작품에서 텍스트는 배경의 색들과 함께 묻혀 있어 쉬이 눈에 띄지 않는다. 그것은 분명히 텍스트이되 불구의 파편으로 또는 흔적으로만 존재하는 텍스트가 된다. 그것은 기의(signifié) 없는 기표(signifiant)라는 불구적 기호(signe)로서의 텍스트이다. 또한 그것은 텍스트의 흐릿한 자취만을 남기는 정체 미상의 흔적들이기도 하다. 그것은 읽기의 효용성을 망실한 유령(phantom)이자 이미지로 변신한 환영의 판타즈마(phantasma)이다.

그의 작품에서 흥미로운 지점은, 가독성을 담보할 수 없는 불구의 텍스트가 만들어내는 단색조의 막막한 모노크롬 안에서 우리가 발견해내는 놀랄만한 전체상에 관한 것이다. 즉 '거기'의 비천함과 '그곳'의 숭고함이 또는 '비루하고 질박한 현실의 땅'과 '이상을 가득 품은 하늘'이라는 대비적 내용이 고스란히 담겨 있다는 것이다. 그것은 분명히 그의 작품에 있어서 '텍스트/이미지'가 변환시키는 이미지 덩어리라는 형식 자체가 단지 '문자적 텍스트'(written text)의 파편과 흔적만을 남기면서도 본유의 '구두적 텍스트'(oral text)가 함유하는 광대한 내용들을 품어내고 있기 때문이다.

그의 작품에 사용된 텍스트는 '하나님의 말씀'이라는 성경의 것이다. 성경에서 태초의 존재는 다름 아닌 말씀이었으며(태초에 말씀이 계시니라, 요한복음 1: 1), 절대자는 처음과 끝을 잇는 존재(나는 알파(Α)와 오메가(Ω)라, 요한계시록 1: 8)이다. 이처럼 그의 작품에서 격자무늬 안에 배열된 성서의 텍스트들은 처음이자 마지막에 이르는 본유의 메시지(일테면 하나님으로부터의 구원의 언명)만 남기며 이미지화되며 종국에 그것은 이미지/텍스트의 덩어리로 현시된다.

II. 산과 땅-불확정적 사건의 장

정서흘의 작품에서 텍스트를 바탕으로 한 채 올라서 있는 이미지는 산이다. 그것은 더러는 동양 서체의 일필휘지(一筆揮之)의 기운으로, 더러는 서구의 신인상파에 출현했던 점묘법(pointage)을 연상시키는 자잘하고도 볼록한 점들로 형상화되어 있다. 그의 산은 더러는 화면의 중심에 작은 크기로, 더러는 화면 전체를 뒤덮는 커다란 위용으로 형상화된다.

그는 왜 산을 그리는 것일까? '내가 산을 향하여 눈을 들리라.'(시편 121편)라는 다윗의 신앙고백을 담은 시(詩)는 이러한 우리의 질문에 하나의 답이 될 수 있을 게다. 사무엘을 잃은 후 '바란(Paran)광야'에서 외치는 다윗의 간절한 기도의 의미는 그가 의지할 이는 오직 야훼밖에 없음을 고백하는 것이다. 이러한 의미에서 '산'은 신앙인이 절대자 야훼를 맞이하는 신성하고도 상징적인 장(場)이라 할 것이다. 모세가 야훼로부터 십계명을 받던 곳도 호렙산이었으며(출애굽기 3장, 19장), 예수가 죽음을 예지하고 그의 아버지 야훼에게 기도한 곳도 감란산이었으며(누가복음 22장), 예수가 제자들 앞에서 빛나는 형상으로 변형된 곳도 익명의 '높은 산'(마감복음 9장)이지 않았던가?

'산'(山)은 인간이 야훼를 만나고 대화하기 위해 신발을 벗어야 하는 '신성한 땅'이다. '산'은 기독교의 세계에서 신의 세계와 인간의 세계를 만나게 하는 인터페이스(interface)이자 비좁은 접경지대(接境地帶)이다. 그런 의미에서 산은 작가 정서흘이 기독교에 귀의한 이후 그가 받아들인 절대자 야훼를 대면하는 '사건의 장(場)'이라는 상징적 공간이 된다. 아울러 그것은 이데아의 이상을 바라볼 뿐만 아니라 동시에 현실의 땅을 내려다보기도 하는 들뢰즈와 가타리(G. Deleuze & F. Guattari)의 '천개의 고원들(Mille plateaux)'과 다를 바 없다. 그곳은 '이상/현실', '신/인간'이 만나는 사건의 장이다.

정서흘의 작품에 등장하는 '산' 역시 이러한 유의미한 사건이 일어나는 상징적 공간임은 물론이다. 그는 일상에서 일어나는 수많은 사건들 속에서 산과 같은 상징적 공간으로부터 일어나는 유의미한 사건을 고대한다. 그것은 '현실 속 이상'을 '인간 속 신'을 만나길 기대하는 신앙의 마음과 다를 바 없다. 그것은 결국 이 비루하고 비천한 현실계의 지평에서 신앙인으로 살아가는 결단적 자세와 같은 것이다. 그가 모델링 페스트를 일일이 손가락으로 올려붙여 만든 무수한 볼록면으로 된 부조적 화면은 땅의 질료와 같은 질박한 화면을 구사하는데, 이것은 우리가 특정할 수 없는 순간에 산봉우리의 표면으로 변화하기도 한다. 즉 그의 작업에서 '땅→산'의 변화체는 하나의 사건이 아니라 유의미한 여러 사건들의 연속체임을 드러내는 것임을 반증한다. 그뿐 아니라 그가 조형적 모색을 거듭하면서 일필휘지의 서체로 만들어낸 산의 형상 역시 여러 사건들의 연속체로 이루어진 것임을 반증한다.

이 사건이란 인간의 존재를 시간 속에서 묶어주고 풀어주는 생성, 변화, 운동의 무엇이다. 그것은 '존재(being)의 공간'이기보다는 '존재 되기(becoming)의 공간'이다. 달리 말해 들뢰즈의 입장으로 '~이다'(être)의 공간이기보다는 '~되기(devenir)'의 공간인 것이다. 다수자의 소수자 되기, 남성의 여성 되기, 지배자의 피지배자 되기 식으로 나라는 주체가 '나 아닌 타자'로서의 가상체험을 지속하는 공간이 되는 것이다. 이러한 되기는 끊임없이 우리의 존재를 확정적인 것으로부터 미루어둔다. 언제나 우리의 존재를 우리가 겪는 사건들을 불확정의 운동, 변화와 생성의 운동으로 만들어내는 것이다.

III. 주사위-우연성의 던져짐

정서흘은 깨어진 텍스트 위에 올라선 '산(혹은 땅→산)'의 이미지들을 통해서 현대인들이 당면하고 있는 생성과 변화의 사건(들)을 탐구한다. 자연의 구상적 이미지를 자신의 독특한 아이콘으로 추상화시켜낼 뿐만 아니라, 자연과 인공을 하나의 화면 속에 함께 위치시키는 회화적 전략을 통해서 그의 작품의 주제의식인 '사건의 회화'를 공고히 해나간다. 텍스트와 이미지가 상충하면서도 화해의 제스처를 도모하는 것도 그렇지만, 자연(산)과 인공(주사위)를 한데 만나게 하는 사건을 통해서 이러한 변화와 생성의 사건들을 탐구한다.

주사위는 완벽하게 우연(偶然)의 소산이다. 그것은 나의 의지대로 작동하지 않는다. 그것은 글자 그대로 '던져지는' 운명 안에 놓여있으며, 그것은 예측불가능성 때문에 우리로 하여금 기대와 불안을 동시에 야기하게 만든다. 언제나 1/6의 확률에서 결코 벗어날 수 없는 '주사위 던지기'란 우연에 대한 모험 자체를 의미하기 때문이다.

그런 때문일까? 정서흘의 화면 속에서 주사위는 전체 화면 속에서 살포시 떠오르기도 하지만, 대개의 경우 현실계의 경계면 너머에 숨어있거나 분할된 화면 한 쪽에 자리한다. 그것은 주사위 밑에 나타난 그림자를 통해서 유추할 수 있듯이 던져진 상태로 허공에 부유하거나 운명을 가름하는 결정적인 한 순간으로 정지되어 있기도 하다.

그런데 하나부터 여섯까지에 이르는 숫자를 통해서 무엇인가(혹은 누군가)의 운명을 점치는 것이 과연 가능이나 한 일일까? 우리가 찾을 수 있는 대답은 매우 간명하다. '주사위의 던져짐'에서는 무엇인가(혹은 누군가)의 운명을 점치거나 예정하는 것이 주요하지만, '주사위의 던져짐과 같은 양태'에서는 우연으로부터 필연(必然)을 유발하는 과정 자체가 주요해진다. 즉 ‘우연 자체를 세계의 원리로 상정하는 주사위 던지기’와 같은 양태는 어떤 숫자가 나오든 필연적 결과임을 인정할 수밖에 없는 것이다. 이러한 양태는 우리의 삶에서 무수한 우연의 상항들이 필연으로 귀착되고 있는 사실을 상기하게 만든다. 니체(F. Nietzsche)는 이미 우리의 삶 자체를 ‘주사위 놀이’에 비유했으며, 그것에 대한 들뢰즈(G. Deleuze)의 해석과 풀이는 ‘주사위 던지기는 다수적 긍정이고, 다수에 대한 긍정’이라는 것이었다. 즉 ‘우연은 긍정될 수밖에 없는 필연’이라는 사실 말이다.

정서흘 작업에서, ‘주사위’는 불확실하고 불확정적인 미래적 삶에 던져진 ‘운명을 가르는 한판 승부수’처럼 보이기도 하지만, 그것의 본질은 실상 ‘우연으로부터 필연으로 귀착되는 과정에 삶을 의탁하는 던져짐 그 자체’라 할 것이다. 마치 그것은 신앙인들이 자신의 운명적 미래를 절대자에게 의탁하고 기도하는 것과 흡사하다.

그의 작품에서 전체면 혹은 분할된 화면의 한쪽 면에 위치, 부유하고 있는 주사위(들)는 ‘던져짐’이라는 불확정적인 생성과 변화의 사건을 인간의 삶의 여정과 비유하는 것은 물론이며, 동시에 무수한 우연을 긍정하고 필연을 맞이하(려)는 신앙인으로서의 삶의 자세마저 담고 있다고 할 것이다. 즉 우리에게 우연으로 간주되는 삶의 무수한 사건들이 실상은 절대자가 예정한 필연이었음을 고백하는 신앙 말이다.

흥미로운 것은 정서흘 작업에서 주사위란 이러한 ‘우연으로부터 출발한 필연’과 ‘긍정적 우연’이란 개념 외에도 주사위가 우리의 일상에서 사용되는 쓰임새 자체를 함께 거론하고 있다는 점이다. 즉 ‘우연에의 모험’ 그리고 ‘유희와 놀이’로서 말이다.

IV. 회화의 정신_진지한 유희 또는 지루한 놀이

예술은 우연의 결과가 자유분방하게 펼쳐지는 열린 공간이다. 마치 ‘주사위 놀이’와 같은 삶의 양태가 펼쳐지는 공간인 것이다. 이러한 차원에서 정서흘의 작업은 일견 자유롭지 못해 보인다. 불확정성의 사건, 우연으로부터의 필연이라는 주제의식을 세밀하게 펼치는 분할, 대비 등의 효율적인 화면 구성을 선보이고 있지만, 그것을 개념화된 아이콘의 유형들의 배치를 통해 의미를 부여하는데 집중함으로써 예술 주체의 자유로운 회화의 표현의지 자체는 반감되어 있다. 일련의 삶의 질곡을 대면했던 작가의 필연적 전환의 과정에서 비롯된 숙고와 신앙적 고백의 결과이리라. 한국화 전공의 틀을 부수고 뛰쳐나가야만 했던 작가로서의 현실적 딜레마에 대한 인식과 조형적 실천 역시 하나의 과제였으리라. 이러한 작가의 삶의 정황과 예술에 대한 전환적 인식을 자신의 급작스레 변화된 회화의 그릇 안에 담아내기에는 역부족일 수 있다.

그러나 이것은 작가가 의도하는 바이다. 자신의 예술을 펼치기 위한 과정의 일환으로서 현재는 이전의 회화 언어를 반성하고 재성찰하면서 당분간 회화의 정신이 무엇인지를 되묻는 새로운 발걸음을 조심스럽게 옮기고 있는 중이다. 그의 회화적 발걸음이 현재는 매우 진지하고, 사색적이며 신앙적이기조차 하지만, 훗날 그것의 미래가 같은 범주 안에서 펼쳐질 것이라고는 장담할 수 없다. 예술가는 언제나 변화와 생성의 원동력으로 살아가는 존재이기 때문이다. 현재 그가 지금으로의 변화를 해왔듯이, 앞으로의 변화 역시 예측불가능한 생성의 무엇이 될 것임에는 분명하다.

다만 우리는 그가 주제로 삼고 있는 현재의 당면한 화두를 통해서 그가 ‘진지한 유희’, ‘지루한 놀이’처럼 상반된 개념의 조합을 끊임없이 시도하고 실험할 것으로 예견해봄직하다. 주사위를 던지는 유희를 우연으로부터 필연을 이끌어내며 진지하게 우리의 삶에 투영한다는 것, 때로는 자잘하고 때로는 질박한 질료적 화면을 우리 인간의 다양한 만물상적 이미지로 빗대어 풀이해내고 있다는 것, 회화의 다채로운 질료적 실험을 원색 혹은 불투명한 중간색 등의 단색의 화면으로 침잠하게 만들고 있다는 점, 산과 같은 자연의 이미지를 인생의 지표처럼 은유(隱喩)의 전략으로 아이콘(Icon)화해내고 있다는 것 등에서 우리는 그러한 예견의 단초를 찾아볼 수 있다. 던져짐에 관한 주제의식과 관련한 그의 회화적 탐구가 이러한 양상들 속에서 또 다른 방향성으로 접속되어가고 혹은 또 다른 깊이로 잠입해나갈 것임에 분명하다. ●

출전 /

김성호, '던져지다_불확정성의 사건과 우연의 탐구', (정서흘전, 2013. 10. 25~14. 1. 24. H갤러리)

FAMILY SITE

copyright © 2012 KIM DALJIN ART RESEARCH AND CONSULTING. All Rights reserved

이 페이지는 서울아트가이드에서 제공됩니다. This page provided by Seoul Art Guide.

다음 브라우져 에서 최적화 되어있습니다. This page optimized for these browsers. over IE 8, Chrome, FireFox, Safari