이선영

살기위한 자기분석

이선영(미술평론가)

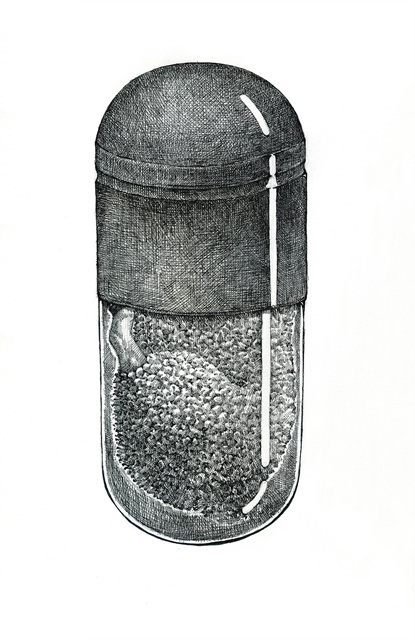

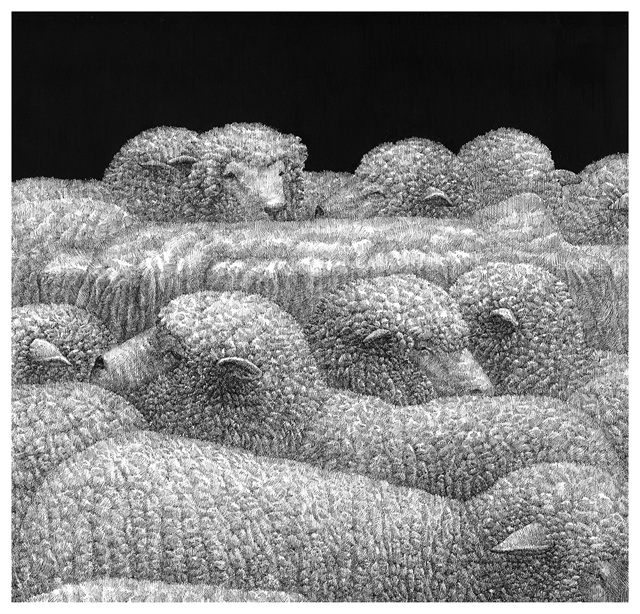

근 몇 년 사이의 안준영의 작품에는 양들이 많이 등장한다. 유목민의 신들이 세계를 지배한 이래로 양은 많은 상징을 부여받아왔지만, 20대 초반부터 불면증을 앓아온 작가에게 그것은 잠 못 이루는 밤을 헤아리는 동화적 상상의 대상으로 호출된다. 그에게 양은 은유적 대상이다. 그러나 사물과 말의 관계가 임의적이듯이 양이라는 기표와 수면이라는 의미와의 관계는 필연적이지 않다. 오히려 초식동물인 양은 생태계 그물망의 아래에 놓여 있어 마음놓고 잠을 잘 수 없는 동물이다. 물론 우리는 양을 세면서 잠을 청하는 것은 반복적인 행위가 야기하는 최면 효과, sheep과 sleep이라는 단어의 형태적 유사성, 양떼들이 보글보글 모여 있는 상태의 푸근함, 졸린 듯 한 양의 눈 등에서 잠이 연상될 수는 있을 것이다. 안준영은 자신에게 절박하게 닥친 문제로부터 작업을 시작한다. 2010년의 ‘Paranoid Insomnia’ 시리즈에는 수면장애와 불안이라는 신경증의 관련을 보여준다. 잠이 안와서 불안하고 불안하니까 또 잠이 안 오는, 돌고 도는 괴로움이 수면제를 암시하는 캡슐 속에 들어 있는 양부터 침대를 가득 점령한 양떼들의 이미지까지 다양하게 표현된다.

Paranoid Insomnia_ink on paper_32.5X22.5cm_2010

Infected_ink on paper_37.1X27.7cm_2013

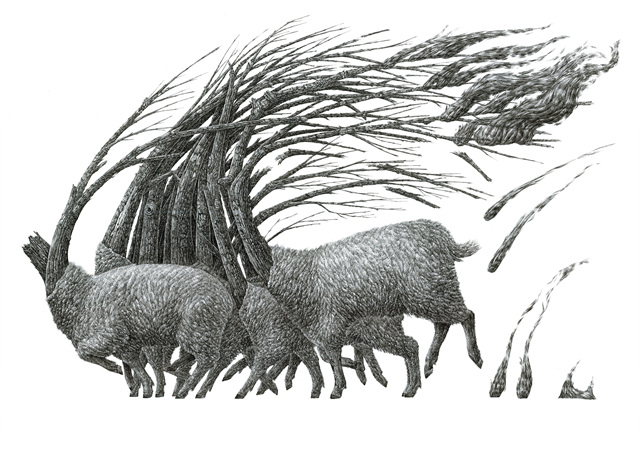

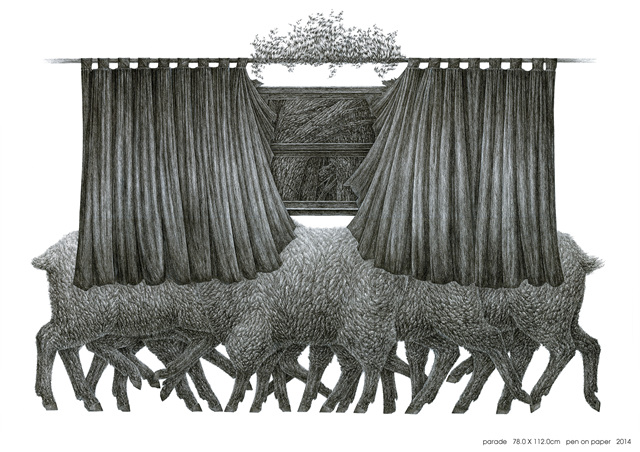

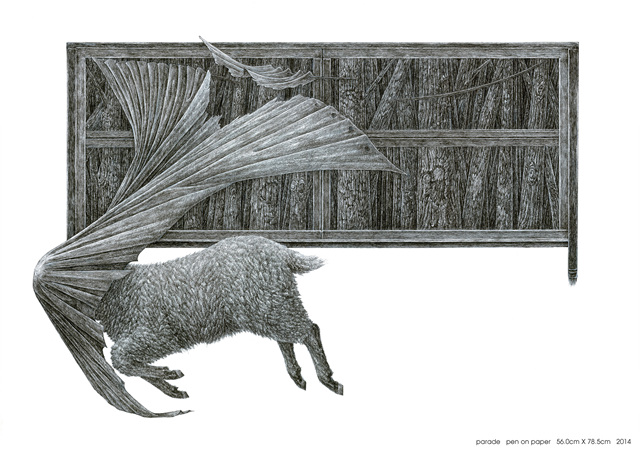

가느다란 라인 펜으로 그려진 선의 강박증적인 축적은 정신의 문제가 육체로, 그리고 조형언어로 순차적으로 이월되고 있음을 알려준다. 불면증은 먹지 못하는 것만큼이나 심신에 악영향을 주기에 치유에의 노력은 지속되었고, 불안에 잠식되는 정서를 그 반대의 방향으로 돌려 보려 했다. 그 결과물이 2011년부터 2014년까지의 ‘Parade’ 시리즈로, 여기에서 작가는 무기력하게 양을 세기보다는 양과 함께 놀아본다. 양들은 침실로 비유된 닫힌 공간 속에서 자기를 조여 오는 것이 아니라, 탁 트인 공간에서 축제의 행렬을 이루는 것이다. 작품 [퍼레이드](2011)에서 양들은 깃발을 들고 위풍당당하게 행진 한다. 이 시리즈의 작품에서는 배경에 청사초롱이나 연등이 둥둥 떠 있어 축제 분위기를 고조시킨다. 그러나 양의 온전한 형태는 점차 사라지고, 부분들로 잘려지며 다양한 사물이나 동물과 접합된다. 잘려질 뿐 아니라 녹아내리기도 한다. 흥겹게 시작한 축제는 기괴하게 변형된다.

무대를 연상시키는 세트 안으로 들어온 양들은 머리가 잘린 채 그 위로 나무가 솟아나거나 머리 위로 떨어진 커튼으로 우왕좌왕한다. 다분히 거세공포증을 연상시키는 목 잘림, 또는 맹목(盲目)의 상태이다. 눈 먼 상태에 화재라는 사건까지 가세하면서 축제의 행렬은 극도의 혼란에 빠진다. 이러한 야단법석 속에서 잠은 확 달아나지만, 잠들지 못한 채 꾸는 꿈은 무대 전면을 가득 채운다. 하얀 양떼들 건너편의 창밖은 어둠일 텐데, 안준영의 무대 속 창밖은 빽빽한 나무로 시간대를 알 수 없게 설정되어 있다. 대체로 배경 없이 형상들만 그려진 작품이 많은 것도 비재현적이다. 2014년 불붙은 커튼을 머리에 둘러쓴 양을 표현한 [Burnt] 시리즈에서 양은 연기처럼 사라진다. 불길을 표현하는데 사용된 굴곡진 선들은 흩어지는 양털의 형태와 중첩된다. 불면증 속에 뭉게뭉게 피어올랐던 양떼는 원래의 허상으로 돌아가는 것이다. [퍼레이드] 작업 속에서 발견되는 이접이나 분열은 [번트]에서 뭉뚱그려지거나 해체된다. 불은 원인 모른 채 또는 사소하게 시작되어 옮겨 붙을수록 커진다. 공포 또한 전염되며 증폭된다.

Paranoid Insomnia_ink on paper_32.0X33.5cm_2010

Parade_ink on paper_42.0X72.5cm_2011

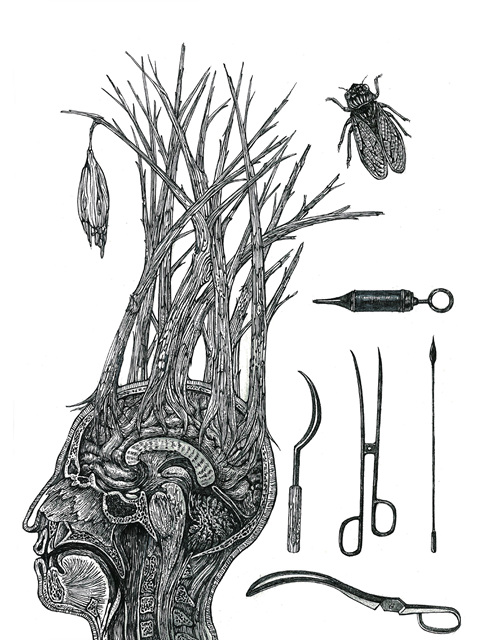

[Infected] 시리즈도 비슷한 메카니즘이다. 이질적 타자가 침투하는 감염은 소통과도 다르다. 감염은 소통에 비해 불투명하고, 그래서 부정적인 느낌을 준다. 과학을 통해 계몽의 빛으로 환하게 조명되기 전까지, 감염의 기제는 불안을 죽음에 이르는 병으로까지 밀어붙일 것이다. 2013년에 제작된 [인펙티드] 시리즈에는 죽음의 이미지가 가득하다. 뇌를 움켜쥐고 이를 양분삼아 자라나는 거대한 나무들, 그 나뭇가지들에 주렁주렁 목 매달린 사체들이 그것이다. 거대한 나무로 상징되는 지배사회는 뿌리 뽑힌 자들을 낳는다. 뇌에서부터 가지를 뻗어 자라나는 것은 즐거운 상상이 아니라 악몽이다. 악몽의 열매가 매달린 나무 옆에 배치된 것들은 감염원으로 추정되는 이질적 타자들이다. 인간이 만물의 영장이나 세상의 척도가 된 이래, 동식물로 대변되는 자연은 무의식이나 꿈처럼 타자화 되었고, 기괴하게 변모되었다. 그것들은 이전시대처럼 인류 공통의 신화나 종교 같은 보편적인 상징이 아니라, 개인적 강박증 속에서 출몰한다. 불면증 역시 전형적인 문명병이다. 이윤을 위해 밤낮없이 쌩쌩 돌아가야 하는 문명은 진정한 밤(그리고 잠과 꿈)을 쫒아냈다. 개인적인 것은 사회적이다. 잠을 위한 투쟁은 휴식이 필요한 노동자의 투쟁과 비슷하다.

작가는 이 단계에서도 살기위해 자기 분석을 시도한다. 인체 해부도 같은 형태들이 등장하는 최근 작업들인 [나는 과거를 잊었지만 과거는 나를 기억한다] 시리즈는 무시무시한 병리적 과정들이 진행되고 있는 어두운 몸/정신을 계몽의 밝은 빛 아래 펼쳐놓는다. 가는 펜으로 이루어지는 일러스트 같은 방식은 작가가 당면한 심신의 문제와 예술의 문제를 중첩시킨다. 가장 대표적인 기관인 뇌 뿐 아니라, 어떤 증상과 관련된 몸의 부위, 기관들은 하나하나 호출된다. [나는 과거를 잊었지만 과거는 나를 기억한다]라는 제목은 증상의 범위에 기억, 또는 시간 범주의 혼란이 포함되어 있다. 그러나 괴리감을 주는 이 제목은 자신이 과거와 기억의 주체가 될 수 없음 또한 알려준다. 기관들 또한 제각각이다. 기관들은 자기 자리에 유기적으로 배치되어 있는 것이 아니라, 개별화되며 임의적으로 묶여진다. 제멋대로 움직이려는 기관들은 줄 달린 풍선처럼 잡고 있어야 할 정도이다. 점입가경으로 펼쳐지는 안준영의 작업은 흔히 말해지는 예술을 통한 치유라는 것을 무색케 한다.

Parade_ink and acrylic on paper_50.0X109.0cm_2012

Parade_ink and acrylic on paper_75.0X101.0cm_2013

[앙티 외디푸스]같은 제목의 책을 낳은 반(反) 정신의학 운동도 있는 것을 보면, 정신분석학적 치유 또한 마찬가지 아닐까. 그의 작품 속에서 양이라는 은유는 들판에서 옹기종기 모여 풀을 뜯는 여유로운 풍경이 아니다. 퍼레이드로 상징되는 축제를 넘어서 혼란의 도가니에 빠진 양들은 잠이라는 고요한 상태를 비켜간다. 심신의 건강을 위해 요구되는 것은 항상성이다. 우리는 지루함을 이겨낼 수 있는 재미를 원하지만, 재미가 재미로 가능하기 위해서는 자극과의 거리감이 필수적이다. 항상성을 보존 받지 못한 자극은 불쾌나 재난이다. 안전 및 항상성이 거부된 자극으로서의 쾌락은 죽음에 이르는 쾌락, 즉 열락이 될 것이다. 예술은 항상 그 선을 넘어서거나 극단의 지점에서 유희하곤 한다. 항상성의 보존을 위해 반드시 취해야 하는 밤의 휴식은 원인불명의 자극 강도가 높아짐에 따라 불안감으로 전환된다. 불안을 넘어서 공포까지 나아가는 안준영의 작품들은 한 술 더 뜨기 전략으로 위기를 극복하려는 전략을 보여준다.

작업은 이러한 불안정한 과정을 자신의 통제아래 놓고자 하는 시도 중의 하나이지만, 상상의 강도가 커질수록 괴리감은 더욱 커진다. 평정심 및 항상성 유지의 실패는 깨어있는 상태에서 수행되는 방어적 작업을 불안감으로 가득 채운다. 수면부족이 야기할 위험은 안전감의 위협이기도 하며, 작가는 이러한 위험 신호들에 작품들로 답한다. 프로이트는 [억압, 증후, 그리고 불안]에서, 어떤 일이 바라던 방식으로 일어나지 않았을 때 환자는 그 일을 다른 식으로 반복함으로서 없었던 것으로 만든다고 말한다. 정신분석학은 욕망이 ‘그것이 인정될 때까지 끈질기게 스스로를 반복한다’(라캉)고 가정한다. 안준영의 작품에서 이러한 욕망과 반복간의 관계는 얇은 펜으로 수없이 그어진 선들로 나타난다. 반복, 특히 기계적인 반복은 죽음을 연상시킨다. 그러나 갈갈이 해체되는 유기체 이미지에서 축제적인 카타르시스가 느껴지는 안준영의 반복적 드로잉은 차이를 발생시킨다. 여기에서 반복은 ‘차이의 분화소’(들뢰즈)이다. 들뢰즈는 [차이와 반복]에서 습관의 우울한 반복들로부터 기억의 심층적 반복들로 나아갈 수 있고, 게다가 자유가 노니는 죽음의 궁극적 반복들로까지 나갈 수 있다고 말한다.

Infected_ink on paper_78.0X112.0cm_2013

Parade_ink on paper_78.0X112.0cm_2013

Parade_pencil on paper_38.7X28.2cm_2013

안준영의 작품에서 양을 비롯한 이미지들은 분열을 거듭한다. 그것은 들뢰즈가 팝아트를 비롯한 현대회화에서 모사, 그리고 모사의 모사 등을 밀고 나가 결국 모상이 전복되고 허상으로 변하게 되는 그 극단의 지점을 찾아낸 것과 비슷하다. 거기에는 습관, 기억, 죽음 등의 모든 반복이 서로 결합되어 있는 것이다. 안준영의 작품에서 양떼나 양털을 그리기 위해 무한히 반복했던 선들은 양의 실재감을 강화하기 보다는 허공에 흩어지는 연기처럼 변형시킨다. 로즈매리 잭슨은 [환상성]에서 환상적인 것은 구조를 해체하려는 경향과 더불어, 미분화의 이상적인 상태를 향해 나아가는 경향을 보인다고 한다. 이질적인 것들이 접합하고 감염되는 분열/편집증적 방식은 기괴한 이미지를 낳으며, 이는 동시에 치유와 방어를 위한 몸짓이다. 현대적 사회생활에서 자신의 온전성과 전체성을 유지하기 힘든 경우가 많다. 정신분석학은 ‘좋은 대상과의 관계를 유지하고 나쁜 대상과의 관계를 통제하기 위해 자아를 분열시킨다’(제이 그린버그와 스테판 밋첼, [정신분석학적 대상관계이론])고 본다.

그러나 분열은 어느 단계까지는 유기체를 성장시키고 활성화하지만, 적정선에서 멈추지 않는다면 암세포의 기제가 그러하듯 죽음으로 귀결된다. 안준영의 작품에서 죽음은 직접적으로 묘사되지 않는다. 중세시대의 ‘죽음의 춤’(Danse Macabre)처럼, 해골이나 분리된 기관들은 죽음을 상징(memento mori) 한다. 과도한 생명력과 죽음을 가르는 미묘한 경계선상에 있는 이미지들은 그로테스크하다. ‘양면적인 것, 대립되는 것들의 격렬한 충돌’(볼프강 카이저), 즉 갈등의 미해결로서의 그로테스크는 ‘괴기와 신비, 심지어 초자연적인 것의 영역’(필립 톰슨)에 존재한다. 개인적인 문제로 출발했지만 궁극적으로는 현대 사회에 편재하는 증후들과 관련되는 안준영의 작품에서 승화, 즉 종합과 화해는 요원하다. 종합보다는 틈과 균열이 두드러진다. 로즈메리 잭슨은 [환상성]에서 프랑켄슈타인처럼 자아에 의해 창조된 타자는 초자연적이거나 초인간적인 존재가 아니고 조각나고 꿰매진 몸의 합성물, 시체의 집합, 살아있는 주검으로 다시 일으켜진 죽은 사회의 단편이라고 본다.

Parade_ink on paper_78.8X109.0cm_2014

Parade_ink on paper_56.0X78.5cm_2014

Burnt_ink on paper_39.3X50.4cm_2014

여기에서 타자로서의 자아는 그로테스크하고 구원받지 못한 변형물로서 변장과 패러디, 공포로 기록된다. 분열과 해체를 거듭하면서 확실한 대상이 불확실해져가는 안준영의 작품은 뚜렷한 원인이나 적이 없는 공포인 불안에 잠식되어 있다. 불안이라는 현실보다는 치유가 더 환상적이다. 심리학은 물론 예술을 통한 치유는 순진한 낙관주의에 불과하다. 언어를 근간으로 구축된 지배적 사회가 분열적 언어만큼이나 존재는 분열적이기 때문이다. 주체란 나를 주어로 하는 존재이지만, 현대 언어학이 밝혀낸 언어의 불안정성과 함께 휘발되어 버리는 것이다. 가령 요즘 몰두하고 있는 작업인 [나는 과거를 잊었지만 과거는 나를 기억한다] 시리즈는 ‘나는 존재하지 않는 곳에서 생각한다. 그러므로 나는 내가 생각하지 않는 곳에서 존재 한다’는 라캉의 유명한 문장을 떠올린다. 여기에서 존재와 의미 사이에는 거대한 간극이 발견되는 것이다.

그것은 인간이 추동한다고 가정되는 욕망 자체의 불확실성을 말한다. 주체는 표류하는 욕망을 제어할 수 없다. 단어에서 단어로, 이미지에서 이미지로 끝없이 이어지지만 가면이 단지 가면을 가리키는 듯 한 무대는 결핍을 반복적으로 도입한다. 은유는 끝없이 이어진다. 정신분석학은 은유와 환유를 욕망의 수사학으로 본다. 욕망은 막힘없이 흐르기를 바랄 뿐, 특정한 방향을 향하는 목표가 없다. 그러나 가질 수 없는 것을 가질 수 있다고 하고, 제어할 수 없는 것을 제어할 수 있다고 가정하는 것이 행복과 적응, 합리성과 능력을 선전하는 과학과 예술, 그리고 마케팅이다. 안준영의 작품에서 양이라는 기표가 수면이라는 의미와 무관하듯이, 기표와 기의의 분리는 인간을 인간이게 하는 상징적 질서의 조건이다. 기표/기의 간의 분리는 무의미와 부재 감(그리고 그것의 절정인 죽음)을 강조한다. 자크 라캉에게 부재한 대상을 지칭하는 기호보다는, 언어의 사슬을 지칭하는 기표가 더욱 중요하다. 기표는 고정되지 않고, 단지 다른 기표만을 지칭할 뿐이다.

나는 과거를 잊었지만 과거는 나를 기억한다._ink on paper_78.8X109.0cm_2016

나는 과거를 잊었지만 과거는 나를 기억한다._ink on paper_78.8X109.0cm_2016

라캉은 기표와 기의 사이의 빗장을 의미화에 저항하는 장벽이라고 본다. 진실은 의미가 아니라 기표와 기표 사이의 간극 속에 존재하는 것이다. 인간화 과정, 즉 인간이 언어를 배울 때 인간은 의미보다는 기표를 먼저 접한다. 그것은 아이가 모국어를 배우는 과정에서 명확하다. 타자로부터 유래한 기표들이 의미화 되는 것은 배움을 비롯한 여러 도전과 도약을 통해서 가능하다. 그것은 학교에서 문법을 배우는 식의 순차적인 과정을 거치지 않는다. 간극은 출발선 상에 놓인 인간의 조건부터 선명하다. 안준영의 작품들에 편재하는 낯선 이미지인 기표들은 그러한 간극들을 보여준다. 기표들은 서로를 감염시키고, 궁극적으로는 무엇으로도 충족될 수 없는 실재의 허무를 만나게 한다. 있음과 의미를 중시하는 사회는 부재와 허무를 금기시하고 억압한다. 그러나 인간의 적나라한 존재조건에 민감한 예술에서 이러한 금기는 위반되고 억압된 것은 귀환한다. 이러한 위반과 귀환은 무의식으로 하여금 욕망하고 죽어가며 역설적으로 그럼으로써 살아가는 존재가 바로 인간임을 말한다.

출전; 청주미술창작스튜디오

FAMILY SITE

copyright © 2012 KIM DALJIN ART RESEARCH AND CONSULTING. All Rights reserved

이 페이지는 서울아트가이드에서 제공됩니다. This page provided by Seoul Art Guide.

다음 브라우져 에서 최적화 되어있습니다. This page optimized for these browsers. over IE 8, Chrome, FireFox, Safari