충남 부여 구아리는 신광섭 관장의 탯자리다. ‘구아(舊衙, 옛 관아)’에서 알 수 있듯, 그는 이미 역사성을 터전으로 한다. “역사학을 전공하고 평생을 박물관에서 일할 수 있었던 것은 천년고도 백제의 옛 수도 제 고향 부여를 기반으로 하고 있습니다.” 신 관장의 얘기다.

그는 중학교를 졸업하고 서울로 올라왔다. 대학을 마치고 군대 전역 후 고향 집에 잠시 머물고 있던 1980년 1월 어느 날 국립부여박물관(이하 부여박물관) 서성훈 관장직무대리로부터 잠시 보자는 연락이 왔다. 대뜸 “박물관에서 일해볼 생각 있느냐?”라는 그의 갑작스러운 제안에 신광섭은 “네~에?” 긍정도 부정도 아닌 어정쩡한 답변을 하고 나왔다. 그렇게 집에 있는데, 부여박물관에서 ‘고용원’이라는 이상한 직책으로 발령을 냈으니, 6월부터 출근하라는 통지가 왔다. 나중에 안 일이지만 국립광주박물관(이하 광주박물관) 환경미화원 인원 하나를 빼 와 만든 자리였다. 반은 청소, 반은 학예보조 업무가 그에게 주어졌다. 이 일을 30여 개월이나 했다.

국립부여박물관 신축·이전 기공식(1990.12)

특별전 《수복, 장수를 바라는 마음》 개막식, 국립민속박물관장 근무 시기(2007.3)

절치부심, 학예업무를 배우며 최선을 다했지만 서성훈 관장의 트레이닝은 혹독했다. 작은 실수도 용납하지 않았고 매 과정을 허투루 넘어가는 법이 없었다. 까딱하면 혼나기 일쑤인 데다 업무마저 과중해 때려치우고 싶은 생각이 한두 번 든 게 아니었다. “지금 생각해 보면 참 힘든 시기였어요. 사람은 없는데 할 일은 많지, 젊은 혈기에 뛰쳐나오고 싶은 생각이 왜 없었겠어요. 서 관장님의 엄격한 가르침이 없었다면 오늘 제가 있을 수 없었을 겁니다.”

신 관장의 회한은 인터뷰 중 기울이던 술잔에 담기고 있었다. 서성훈 관장은 38세부터 별정직 학예 과장으로 있으며 부여박물관장 직무대리로 있다가 1982년에 광주박물관 학예관으로 옮겨 재직하던 중 49세(1989)에 지병으로 유명을 달리했다.

신광섭은 입사 3년 만에 정규직 학예사로, 1989년에는 연구관으로 승진해 관장직무대리를 거쳐 관장(사무관급)이 되었다. 그의 나이 39세 때다. “제가 관장이 되자 청소하던 놈이 관장 됐다고 놀림도 많이 받았지요. 또 일본에서 손님이 자주 왔는데, 절 앞에 두고도 관장 어딨느냐고 묻기도 했지요. 이른 나이에 관장이 되다 보니 이런 일도 있더라고요.”

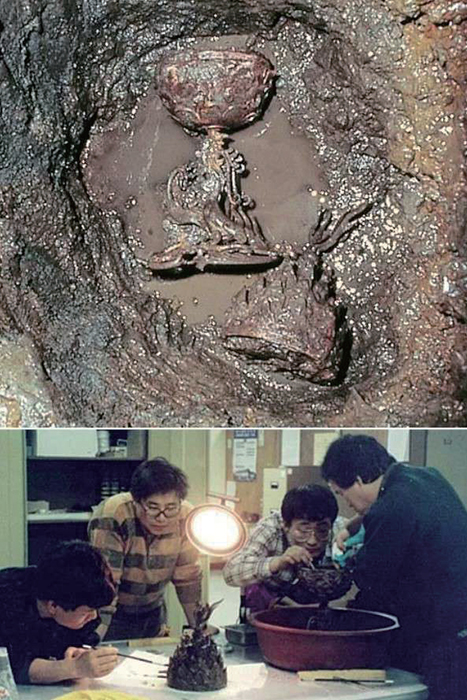

백제금동대향로 발굴 당시,

국립부여박물관장 재직시기 신광섭(우측)(1992.12.12)

신광섭은 관장으로 있으며 참 많은 일을 했다. 1993년 12월에는 우리나라 고고학 발굴사에 길이 남을 <백제금동대향로(百濟金銅大香盧, 국보287호)>를 이듬해에는 <백제창왕명석조사리감(百濟昌王銘石造舍利龕, 국보288호)>을 발굴했다. 능산리사지(陵山里寺址), 부소산성(扶蘇山城), 정림사지(定林寺址), 궁남지(宮南池) 등 여러 사적발굴조사에도 직간접적으로 관여했다. 고향 부여에서 묻혀있던 역사를 찾아 밝혀내는 일은 말할 수 없는 긍지와 보람이 아닐 수 없었고, 7남매 중 넷째이자 차남인 그가 서울에서 대학을 나와 고향을 지키며 집안의 기둥 역할을 하는 모습을 보며 부모님도 든든하고 자랑스러워했다.

“저는 윤무병(1924-2010) 충남대 교수님께 발굴을 배웠습니다. 교수님은 고고학과 고고학 개론, 발굴방법을 가르쳐 주셨고 외부발굴에도 참여케 해주셨지요. 누구에게 절 소개할라치면 한사코 제자라시며 아껴주셨습니다. 참 신기한 것은, 제가 참여한 발굴에서는 꼭 뭔가가 나오는 거였어요. 그래서 손 복이 있다는 의미로 ‘신(神, 申: 신씨)의 손’이라 불러주셨지요. 그런 선생님의 감사함을 평생 마음속 깊이 간직하고 있습니다.” 서성훈 관장과 윤무병 교수. 신 관장은 참 복이 많은 사람이란 생각을 해보게 된다.

한편, 그는 부여박물관 확장 이전에도 크게 기여했다. 기본계획을 수립하고 예산을 확보해 지금의 박물관이 개관(1993.8)하기까지 업무를 성공적으로 이끌었다. 이러한 것을 계기로 그해 11월에는 서기관급 관장으로 승진했다.

민속박물관장으로 옮겨서는 우리나라 최초로 국립어린이박물관 건립을 추진해 정부로부터 직제를 승인(2008)받기도 했다. “석연찮은 이유로 직제가 취소되는 바람에 성사되지는 못했지만, 우리 박물관사에 기록될 만한 일이었습니다.” 관내 ‘추억의 거리조성’, 사립 박물관까지를 대상으로 한 ‘전국박물관협력망 사업’, ‘민속자료 조사와 발굴’, ‘해외전시 교류 활동’, 국제박물관협의회(ICOM)와 함께한 ‘ICOM-ICME(국제생활문화박물관위원회) 서울총회(2009)’, 세계 무형유산의 이해 증진을 위한 ‘<국제무형유산저널(International Journal of Intangible Heritage)>의 국제학술지 등재 및 정례 발간’, 전국을 순회하며 진행한 ‘민속문화의 해 운영’ 등은 대표적인 업적이다.

그는 또 민속박물관과 국립중앙박물관(이하 중앙박물관)에 있을 때 우리나라와 해외 문화를 소개하는 데도 앞장섰다. 스미스소니언박물관, 보스턴박물관(유길준관), 벨라루스, 연변에 한국실을 개설했으며, 중앙박물관 유물부장으로 있을 때는 동양실과 인도네시아관을 조성했다. 아시아 여러 민족의 조형 문화연구자로도 알려진 일본인 가네코 가즈시게(金子量重)에게 유물을 기증받고, ‘가네코 기증실’을 설치한 것도 신광섭이었다.

무엇보다 신광섭은 유물 수증에 진력했다. 중앙박물관 ‘최영도실’, 부여박물관 ‘박만식실’ 역시 그에 의해서다. 2002년 말 성문종합영어로 유명한 송성문(宋成文, 1931-2011) 선생 측에서 유물기증 의사를 밝혀왔다. “수증 업무는 이때부터가 시작입니다. 기증에는 조건이 따르기 때문이죠. 무덤덤하고 조심스럽게 접근해야 합니다. 연애하듯 밀당이 필요한 거죠.”

송 선생 사무실에서 기증업무를 위임받은 선생의 아들을 기다리는데 벽에 걸린 대형 그림 한 점이 눈에 들어왔다. 동해의 파도 소리가 귀에 들릴 듯 기운찬 김기창 선생의 작품이었다. 지리한 밀당이 끝나고 결국, <초조본대보적경권59(初雕本大寶積經卷五十九, 국보246호)>를 포함한 전적류 국보 4점과 보물 22점 등 지정문화재 46건 101점에 운보의 <동해일출도(東海日出圖)>까지 수증(2003.3) 할 수 있었다. 그는 또 국내외 옥션을 통한 수집도 단행했다. 학예사를 해외 메이저 옥션에 보내 굵직굵직한 유물을 공격적으로 매입한 까닭에 현지 언론에서는 한국의 큰손이 움직였다는 소문이 날 정도였다.

“한병삼(韓炳三, 1935-2001) 관장님은 언젠가 제게 유물 욕심이 참 많은 사람이라고 하셨죠. 박물관의 존재 이유는 뭐니 뭐니해도 유물입니다. 유물이 많고 봐야 하는 거죠.”신 관장의 박물관론이다. 신광섭의 노정은 발굴현장처럼 드라마틱하고 기획전처럼 버라이어티하다. 그의 긴 발자취가 상설전처럼 계속되길 기대해 본다.

- 신광섭(申光燮, 1951- ) 중앙대 대학원 사학과 석·박사 학위 취득, 국립부여박물관장·국립중앙박물관 초대(初代)역사부장·국립전주박물관장·국립민속박물관장·대한민국역사박물관 건립추진단장·울산박물관장·도광문화포럼 대표·재단법인 백제문화제재단 대표·문화재위원(문화재청)·(사)한국박물관교육학회장·부여군 향토문화유산위원장 역임, 대통령 표창, 자랑스런박물관인상 수상(한국박물관협회), 정부 홍조근정훈장 수훈, 자랑스러운 중앙 100인 선정(중앙대).