금동원에게 보낸 편지 1

1971.7.4, 28×21cm, 1쪽

이 편지는 한국화가 이응노(1904-1989)가 제자인 한국화가 금동원(1927- )에게 두 차례에 걸쳐 보낸 편지이다. 이응노는 급변하는 한국의 근현대미술사 속에서 한국화의 새로운 획을 그으며 재불화가로 활동하였다. 그는 충남 홍성에서 태어났으며, 전통적인 서화시대에 미술이라는 개념이 도입되던 시기였던 1920년 서화가 염재 송태회(1872-1941)에게 문인화의 기초를 배웠으며 서울로 상경하여 1922년 해강 김규진(1868-1933)을 사사하였다. 묵죽이 특기였던 김규진에게 죽사(竹史)라는 호를 받아 본격적으로 사군자 특히 대나무를 화제로 활동하였다. 묵죽으로 조선미술전람회에서 입선과 특선을 하던 시기인 1932년 제11회 선전부터 서·사군자부가 폐지되고 변화의 시대가 오자, 1936년 33세에 일본 가와바타미술학교 일본화과 및 혼고회화연구소 양화과, 마츠바야시 게이게츠(松林桂月, 1876-1963)의 덴코화숙에서 남화를 배우며, 동양화가로 입문하였다. 일본에서 수학은 전통 회화에 서양화의 요소를 도입하는 등 전통의 현대화에 눈을 뜨는 계기가 되었다. 이미 1931년 소나기에 흔들리는 대나무 풍경을 직접 목격하고 생동을 표현함에 영감을 얻어 특선을 받은 바 있는 이응노는 일본 유학을 통해 김규진으로부터 받은 전통적인 문인화 이론을 기반으로 더욱 사생을 중요시하며, 객관적 사실을 바탕으로 한 주관화를 강조하는 반추상으로 화풍의 변화를 이루어 갔다. 1959년 독일에서 1년간 체류후 1960년 프랑스에 정착한 이응노는 앵포르멜의 뜨거운 현장에서 지필묵 기반의 종이 콜라주, 문자 추상작업을 선보였으며 1980년대에는 군중들의 춤을 형상화한 작품을 선보였다. 변화무쌍한 변혁의 시대에 매체와 주제, 국경을 뛰어넘는 작업을 이어갔으며 그 중심에는 전통적인 문인화론이 있었다.

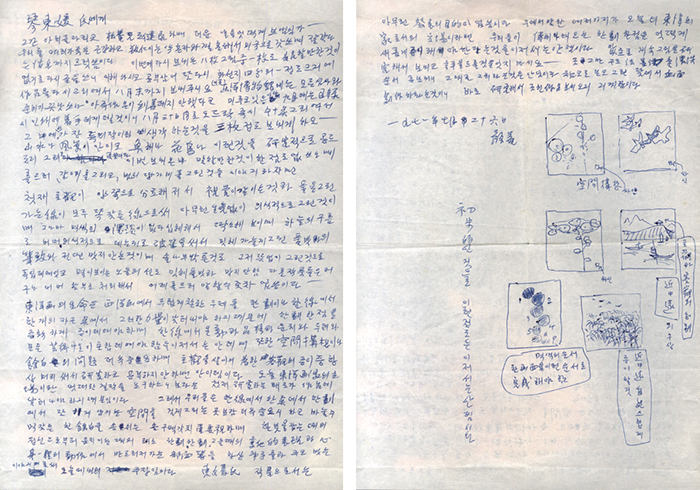

한국화가 금동원은 이화여대 미술과에서 청강 김영기(1911-2003)에게 전통적인 동양화 정신을 익히고, 고암화숙에서 이응노를 사사하며 현대적인 화풍과 창작법을 배웠다. 1950년 〈세검정풍경〉으로 이왕가상을 수상하고 1955년 국전에서 입선 후 주로 개인전으로 활동했다. 1962년 홍콩국제회화살롱에서 입선한 바 있으며, 야생화, 초가집을 소재로 독창적인 화법의 작품을 선보였다. 이 편지는 이응노가 1964년 프랑스 세르누쉬 파리시립동양미술관(Musée Cernuschi)내에 유럽 최초 동양미술학교인 파리동양미술학교(Académie de Peinture Orientale de Paris)를 설립하였는데, 첫 번째 편지는 동양미술학교와 세르누쉬미술관이 공동으로 전시를 준비 중에 있으며 제자인 금동원에게 출품작을 개성있는 득의작으로 그려 보내달라는 내용이다. 두 번째 편지는 보내온 작품에 대한 비평과 함께 간단한 구도법과 묵법의 순서를 그려 보낸 내용으로 이응노의 파리 활동과 화론을 살펴볼 수 있다.

금동원에게 보낸 편지 2

1971.7.26, 28×21cm, 2쪽

“동양화의 생명은 서양화에서 두텁게 칠한 두테(두께)를 한 획이나 한 선에서 한 개의 작은 점에서 그러한 역량이 나타나야 하기 때문에 한 획 한 점을 정확하게 정리되게 임하며 한 선에서 생동과 골격(骨格 혹은 品格)과 운치와 두테와 모든 예술성이 포함되어야 함을 잊어서는 안되며 또한 공간구상이나 여백의 문제 더욱 중요하며 주관을 살리기 위한 객관의 정리 등 항상 머리써서 연구하고 공부하지 않으면 안됩니다. 오늘 동양화전의 입장이란 어떠한 걸작을 요구하기 보다는 첫째 연구하는 태도가 작품에 나타나야 하기 때문입니다. 그래서 우리들은 한 선에서 한 점에서 한 획에서 또 희게 남기는 공간을 검게 그리는 것보다 더욱 중요시하고 바늘 구멍 같은 흰 여백을 숨 쉬는 숨구멍 같이 중요시하며 한 붓을 잡을 때의 정신으로부터 움직이는 때의 태도 한 획 한 획 그을 때의 변화적 표현과 심신일체의 동작에서 만들어져 가는 화면 등을 항상 제자들과 주고받는 이야기로써 오늘의 나의 주장입니다.”