『서울아트가이드』 6월호(270호)에 게재된「근대 조형예술의 체계와 박물관」(최범 디자인평론가) 스페셜 칼럼을 읽고 여러 상념이 들었다. 미술에 있어서 근대와 현대에 관한 개념에 관해서는 대체로 동조하는 바이지만, 여기에는 두 가지 난제가 존재하고 있다. 첫째, 조형예술이 정태적 인공물이라는 시각적 형태를 지칭하는데, 사실 담화, 사운드, 미디어아트와 같은 동태적 시간예술까지 포괄하지 못한다는 한계가 있다. 둘째, 이 논의에서는 미술관학과 박물관학의 개념을 근대적 개념에서 벗어나 보다 엄밀하고 적확하게 파악해서 다루어야 한다는 것이 나의 의견이다.

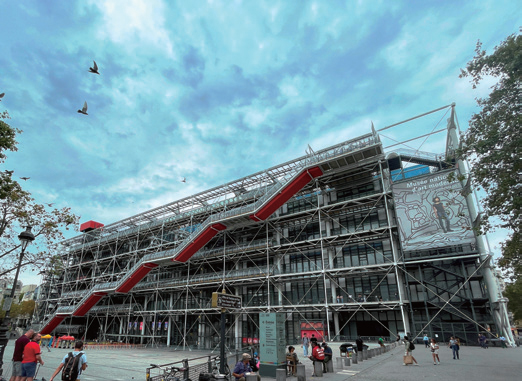

상) 프랑스 파리 퐁피두센터 전경 ⓒ 사진 장동광

하) 홍콩 M+뮤지움 전경 ⓒ 출처 mplus.org.hk

아서 단토(Arthur DANTO)가 쓴 『예술의 종말, 그 이후』(미술문화, 김광우/이성훈 공역)에서 보자면 르네상스 시대 이후 현대미술에 이르기까지 모방(Mimesis)의 시대 - 이데올로기의 시대 - 탈역사적 시대로 이어져 오면서 양식이나 철학적 제약이 사라진 시대로 접어들었다. 단토에 의하면 “예술작품이란 의미를 부여한 구체화”라고 말했다. 조지 딕키(George DICKIE)는 『예술사회』(문학과 지성, 김혜련 역)에서 “예술작품은 특정기관(예술계)을 대신한 이에 의해(큐레이터나 미술평론가 등) 감상의 후보라는 지위를 부여받은 유물”이라 정의했다. 이러한 구체적인 예시가 마르셀 뒤샹의 〈샘〉이나 앤디 워홀의 〈브릴로상자〉와 같은 “발견된 오브제”라 할수 있다.

예술개념은 인류문명사의 변천과 더불어 끊임없이 변화했고 동시대 또한 그러한 변화의 물결 속에 있다. 캐비넷(Cabinet) 개념에서 출발한 박물관학은 발터 벤야민(Walter BENJAMIN)이 언급했던 것과 같이 유물의 성전에 모셔진 소장가치, 숭배가치를 중시한다. 그러나 미술관은 일종의 모던(Modern) 바로 지금, 여기에의 현재성, 동시대성을 발현하는 담화(Narrative)로서의 허버트 리드(Herbert READ)가 말한 “의미 있는 형식”으로 귀결될 수 있다. 적어도 전통적 의미의 박물관(Museum)의 역할은 전 세대의 유물가치로서 예술작품의 영원성, 희소성, 독창성을 담보한 앞서 딕키가 언급한 제도적 의미부여자에게 소장가치라는 지위를 인정받은 것을 대상으로 한다. 그러나 미술관(Museum of Art)은 동시대 현재 진행형의 전시가치에 입각하여 물질적 혹은 비물질적(예컨대, 공간성, 청각과 후각, 시간성의 예술을 포함한) 작품까지도 전시대상으로 하는 것이 오늘날의 주류적 현상이다.

독일 인젤홈브로이히 전시 전경

ⓒ 출처 inselhombroich.de

이러한 의미에서 역사적 시대구분으로서 근대와 현대, 매체적 구분으로서 회화, 조각, 디자인, 공예, 건축, 사진과 같은 모더니즘적 패러다임으로부터 사고를 전환할 때가 되었다. 조형예술이라는 체계가 아니라 학제간의 연계는 물론 시간예술과의 통섭까지 포용하려는 개념적 확장, 더 나아가 전통과 현대를 나누는 양식사적 사고로부터도 벗어나야 한다는 것이다. 박물관적 개념으로서 서양의 전통을 추종하는 프레임에서 벗어나 미술관의 동시대성 속에 역사구분을 넘어선 통사적 전시개념, 물질과 비물질을 동시에 아우르는 작품과 아카이브를 결합한 전시형식, 비빔밥처럼 서로 다른 매체들의 역동적 균형을 모색하는 등 한국적 모델을 찾아 나가야 한다는 것이 나의 생각이다. 국립미술관, 국립디자인박물관, 국립공예박물관 등과 같은 명칭부여에 내포된 소장품 중심의 박물관적 사고에서 벗어나 홍콩의 시각문화박물관 엠플러스뮤지움(M+ Museum)이나 프랑스 파리의 퐁피두센터(Centre Pompidou), 독일 뒤셀도르프의 인젤홈브로이히(Insel Hombroich) 등과 같은 소장품 박물관을 넘어선 연구와 교육, 기획 중심의 통섭적 미술관 사례를 깊이 통찰할 필요가 있다.