무위(無爲)의 실험, 김보희의 ‘색채가 있는 풍경화’

김보희(1952- )는 이화여자대학교 미술대학 동양화과와 동 대학원 순수미술과를 졸업한 이후 이화여자대학교에서 동양화과 교수로 25년간 재직하며 작업을 이어갔고, 2017년 정년퇴임 이후로 더욱 왕성하게 작품 활동에 매진하고 있다. 그간 20여 회의 개인전과 국내외 주요 미술관과 갤러리 등 다수의 단체전에 참여한 김보희는 2000년 금호미술관에서 개최한 개인전 《Towards》(2020)를 통해 커다란 관심을 받으며 대중적인 인지도를 높였다. 당시 그가 선보인 소위 ‘초록 그림’은 현재 거처하는 제주의 풍경으로, 세계적인 거장 데이비드 호크니(1937- )와 비견되며 극찬을 받았다. 김보희의 현 작업은 50여 년에 걸친 그의 일관된 관심과 끊임없는 실험이 응축된 결과물이다. 그의 전 작업을 살펴보면 작품 세계를 관통하는 뚜렷한 주제가 드러나는데 바로 ‘자연’이다. 한편 대주제를 견지한 작품은 소재, 색채, 재료, 기법에 있어서 매 시기마다 뚜렷한 변화를 보여 왔다. 이 글에서는 1970년대부터 현재에 이르기까지 50여 년에 걸쳐 김보희가 걸어온 화업의 여정을 살펴봄으로써 그가 모색한 동양화의 동시대적 확장 가능성을 살펴보고자 한다.

김보희는 중학교 시절 동양화를 전공한 선생님을 만나 그림을 시작하며 자연스럽게 동양화를 접하게 되었고, 대학 재학 당시 이유태(1916-1999), 조중현(1817-1982), 안동숙(1922-2016), 이규선(1938-2014) 등의 교수진에게 산수화와 인물화, 화조화뿐 아니라 비구상까지 폭넓게 사사했다. 해방 이후 채색화는 1970년대 신라시대 제작된 천마도가 발견되기 이전까지 식민 지배의 잔재라는 비판 하에 왜색 논란이 팽배했고, 김용준(1904-1967)의 신문인화론의 영향으로 수묵화가 민족적인 전통 그림으로 여겨지며 대한민국미술전람회의 주된 경향으로 자리잡았다. 하지만 김보희는 작업 초기부터 대상을 사실적으로 묘사한 전통적인 채색화 양식을 추구했는데 이에 대해 그는 “대상을 보면 색채가 먼저 들어왔다.”라고 회고한다.1)

김보희는 1980년 대한출판문화회관에서 《제1회 김보희 개인전》을 열며 미술계에 등단했고, 이듬해인 1981년 제30회 대한민국미술전람회에 <졸업>(1981)을 출품하여 특선을 수상한데 이어 <결혼>(1982)과 <휴식>(1983)으로 제1회, 제2회 대한민국미술대전에서 연이어 특선을 받았다. 또한 1986년에는 경인미술관에서 열린 《채묵의 가능성》 전시에서 대표 신예 작가로 선정되어 화단의 주목을 받았으며 1992년에는 제2회 월전미술상을 수상했다. 이는 동양화 화단의 커다란 두 흐름 즉 서울대학교 동양화과 출신들이 주도한 비구상 동양화와 홍익대학교 동양화과 교수인 송수남(1938-2013)을 주축으로 한 수묵화운동 어디에도 속하지 않는 행보였다.2) 하지만 그가 결코 채색화의 정통성을 고수하고자 한 것이 아님은 이후 작업에서 드러난다.

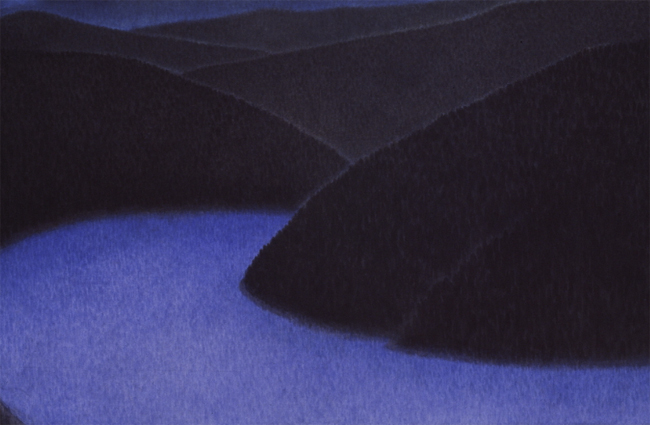

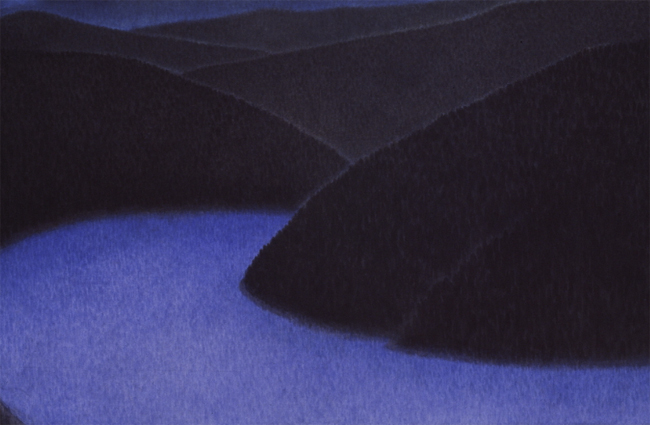

초기작 중 청평호수의 새벽 풍경을 그려낸 <청평효색>(1974)은 자연을 다루는 김보희 작품의 시작을 보여준다. 그는 1980년대를 지나면서 꽃과 풍경 등 점차 다양한 소재의 자연을 다루었고, 제주도 여행을 계기로 본격적으로 풍경화 작업을 구축해 나가기 시작했다. 이 시기 화풍의 변화도 뚜렷하게 드러난다. 1980년대 후반 동양화 화단에서 수묵화운동의 열기가 가라앉고 채색화가 부상한 직후인 1990년대 김보희의 작업은 전통 채색화 양식에서 짙은 푸른빛을 주조로 한 풍경화로 이행했고, 이는 2000년대 초 검은빛의 수묵 풍경화로 이어진다. 이 두 시기는 채색에서 수묵으로의 커다란 변화를 보이는 동시에 연속성 역시 뚜렷하다. 강한 색채를 거둠과 동시에 극도로 단순화된 대상을 통해 추상성을 추동한 것이다. 그가 수묵과 채색, 사실과 추상의 경계를 둔 것이 아니라 ‘자연’을 주제로 하여 다양한 시도를 했음을 엿볼 수 있는 대목이다. 이 시기 제작한 <산>(1998). <무제>(2000/2002/2004) 등은 실재의 풍경으로부터 대상의 본질로 수렴한 것으로, 마치 소음을 삼켜버린 듯한 고요함이 화면을 지배하는 가운데 대자연의 기운이 오롯이 전해진다.

2000년대 중반 이후 등장한 초록 그림은 김보희가 2003년 제주도 서귀포에 마련한 작업실에서 제작한 것이다. 그는 2017년 퇴임 후 완전히 제주에 정착하게 되는데 신혼여행 후 매료되어 언젠가 그곳에 작업실을 짓고 그림만 그릴 것이라던 오랜 꿈을 이룬 것이었다. 너른 정원에는 바나나, 용설란, 유칼립투스, 구아바 등 온갖 이국적인 식물들이 자라고 중문 산책로에는 제주 앞바다가 자리했다. 자연은 이제 그의 일상이 되었고 고스란히 화폭에 담겼다. 검은빛과 푸른빛의 색조가 명상적인 분위기를 자아내던 이전 작품은 이 시기에 접어들며 자연이 머금은 생명력 가득한 초록빛과 바다의 푸르름으로 충만하게 된다.

주지했듯이 김보희 작업의 근간에는 동양화의 작화법이 자리한다. 초기 작업 과정을 보면 배접한 한지에 먹으로 밑그림을 완성한 후 아교에 분채를 섞어 채색을 하는데, 세필로 한 겹 한 겹 색을 중첩시키고 말리는 지난한 과정을 거쳐 종이 위로 안료가 그윽하게 발색되며 동양화 특유의 깊이감과 은은한 질감을 발하게 된다. 또한 세필의 터치는 대상을 섬세하고도 부드럽게 재현해낸다. 하지만 김보희는 동양화 기법을 작업의 기조로 삼으면서도 이를 고수하지 않고 필요에 따라 서양화 재료와 도구를 활용했다. 제주로 작업실을 옮기며 작품의 크기가 100호 이상으로 커지자 더 이상 내구성이 약한 한지를 사용할 수 없게 된 그는 비단 위에 채색을 하거나 천 위에 종이를 배접해서 작업하는 등의 다양한 시도를 거쳐 캔버스를 사용하기 시작했다. 그리고 젯소칠이 된 캔버스 표면에 동양화 안료가 제대로 먹지 않자 동양화 붓처럼 끝이 뾰족한 유화붓을 사용하여 아크릴 물감으로 작업을 했다. 때로는 채색이 끝난 후에 바니시를 발라 코팅 처리를 해서 색을 더 선명하게 드러나게 하기도 했다. 이를 통해 새로운 재료의 성질을 파악한 김보희는 캔버스를 뒤집어 아교와 호분으로 밑작업을 한 후 동양화 물감으로 채색하는 방식으로 동양화 기법을 이어나가고 있다. 이처럼 오랜 실험을 통해 전통 채색화의 동시대성을 모색한 김보희의 작업은 작가 특유의 개성 있는 풍경으로 완성되었다.

김보희는 전통 산수화의 제작 방식 또한 차용하는데 8개의 캔버스를 연결하여 제작한 가로 3m, 세로 5m의 대형작 <The Terrace>(2019)가 대표적인 작업이다. 이 작품은 동양 산수화의 전통적인 공간 표현법인 삼원법(三遠法)을 적용한 것이다. 자연을 대상화하여 단일 시점으로 재현하는 서양의 풍경화와 달리 동양의 산수화는 작가가 풍경 안을 유람하며 이동하는 시점을 화폭에 구현한다. 이 작품에서 김보희는 테라스를 거닐며 서로 다른 시점에서 바라본 정원 풍경에 대한 인상을 종합하여 한 화면에 담아냈다. 따라서 화면 하단을 자세히 보면 미묘하게 어긋난 바닥의 경계면을 통해 시점의 차이가 그대로 드러나 있다. 2000년대 선보인 상자형 풍경화는 프레임을 15cm로 두껍게 제작한 후 그 위에 한지를 배접하고 산수의 전면, 측면, 상단의 세 시점을 한 공간에 그려낸 것으로 전통 산수화의 자연관을 입체 작업으로 발전시킨 것이라 할 수 있다.

김보희 작업의 또 다른 특징은 단순히 자연을 재현하는데 그치지 않는다는 점이다. 작가는 이에 대해 '보고 싶은 것, 있게 하고 싶은 것, 보여주고 싶은 것, 같이 즐기고 싶은 것만 그렸다.'라고 말한다.3) 100호짜리 캔버스 27개를 붙여 이국적인 숲을 그린 대작 <The days>(2011-2014)는 왼쪽에서 오른쪽 방향을 따라 아침부터 밤까지 한 화면에 담아낸 작품으로 자세히 보면 현실에서 각기 다른 계절에 피어나는 식물들이 한 화면에 공존하고 있다. 그는 작품에 대해 ‘하루’일 수도 혹은 우리의 ‘인생길’일 수도 있다고 말한다. 이는 전통 동양화의 특징으로 긴 두루마리 그림에서 사용되는 방식인 ‘산점투시법(散點透視法)이다. 즉 여러 시점으로 바라본 대상 중 화가 자신이 중요하게 생각하는 부분을 적절히 안배하고 중요하지 않은 부분은 대담하게 생략하며 동시에 출현할 수 없는 사물들을 한 폭의 화면에 담아내어 자연스럽게 연결한 것이다. 이는 객관적 풍경에 작가의 주관적 사유를 담아내는 장치로, 김보희는 ’사실(寫實)‘보다 ’사의(寫意)‘를 강조하는 동양화의 전통을 바탕으로 때로는 상상을 더하고 때로는 기억을 재배치함으로써 현실을 초월한 제3의 풍경을 만들어 낸다.

이를테면 그는 최근 작업한 <중문> 연작에 대해서 노을 지는 풍경이나 자동차가 지나가는 모습을 보며 인생에서 스쳐 간 것들을 떠올렸다고 고백한 바 있다. 식물의 씨앗을 확대하며 세밀화를 그리듯 치밀하게 묘사한 <The Seeds> 연작 역시 마찬가지이다. 김보희는 씨앗을 실제로 관찰하되 상상을 더해 이미지를 창조했다. 이를 통해 그는 사물의 외형이 아닌 꽃을 피우고 열매를 맺기 위해 분투하는 강인한 생명력을 전하고자 한 것이다. 현실의 재현을 벗어난 김보희의 풍경화는 1990년대에 이미 시작되었다. 당시 작업한 <산> 연작은 산꼭대기에 올라 실견하고 조감하는 시선으로 그려냈지만 완성된 그림은 모두 상상의 풍경이다.4) 이는 실재하는 풍경이 아닌, 상상 속의 이상적 풍경을 그리는 관념산수의 전통과도 맞닿아있는 것으로 김보희는 이를 자신만의 새로운 어법으로 재해석 해내고 있다.

“나의 그림은 채색화가 아니라 그저 색채가 있는 풍경화이다.”5)

김보희는 수묵과 채색, 서양화와 동양화, 전통과 현대, 사실과 관념의 구분을 무화시켰으며 현재까지도 다양한 경계를 넘나들며 상반된 가치를 아우르고 있다. 하지만 앞서 전한 소회를 통해 그가 처음부터 궁극적으로 추구한 것은 ’그저 색채가 있는 풍경화‘ 즉 ‘회화’임을 알 수 있다, 김보희는 그간의 끊임없는 시도에 대해 무엇을 의도한 것이 아니라 영역의 경계를 두지 않고 자연을 보고 느끼는 대로 그림을 그렸을 뿐이라고 말한다.6) 그렇게 오늘도 김보희는 ‘무위(無爲)의 실험’을 통해 한국 현대미술에 있어 또 다른 회화의 영역을 개척해 나가고 있다.

권화영(1971~), 이화여대 대학원 미술사학과 석사.

ㅡㅡㅡㅡㅡ

1) 김보희와의 인터뷰, 2023.2.25.

2) 1960년대 묵림회로터 시작한 동양화 추상이 수묵의 현대적 조형성을 실험한 것인 반면 1980년대 수묵화 운동은 동양화의 본래의 정신과 표현을 추구한 것이었다. 김현숙, 「1980년대 한국 동양화의 탈동양화」, 『현대미술사연구 제 24호』, pp.209-210 참조.

3) 강종훈, 「사시사철 초록빛 제주 자연으로의 초대」, 『연합뉴스』 (2020.5.19.)

4) 이현, 「초록의 꿈, 에덴의 동산」, 『아트인컬쳐』, 2022.9, p.130.

5) 윤난지, 「자연을 바라보는 나지막한 시선: 김보희의 근작」, 『제2회 월전미술상 수상기념초대 김보희 작품전』 도록 참조.

6) 김보희와의 인터뷰, 2023.2.25.

김보희, <졸업(Graduation)>, 1981, 한지에 채색, 160×130cm

김보희, <청평 효색(Dawn at the Cheongpyeong Lake)>, 1974, 한지에 채색, 160×130cm

김보희, <산(Mountain)>, 1998, 한지에 채색, 180x 280cm

김보희, <The Days>, 2011-2014, 천 위에 채색, 40×146cm(27pcs)